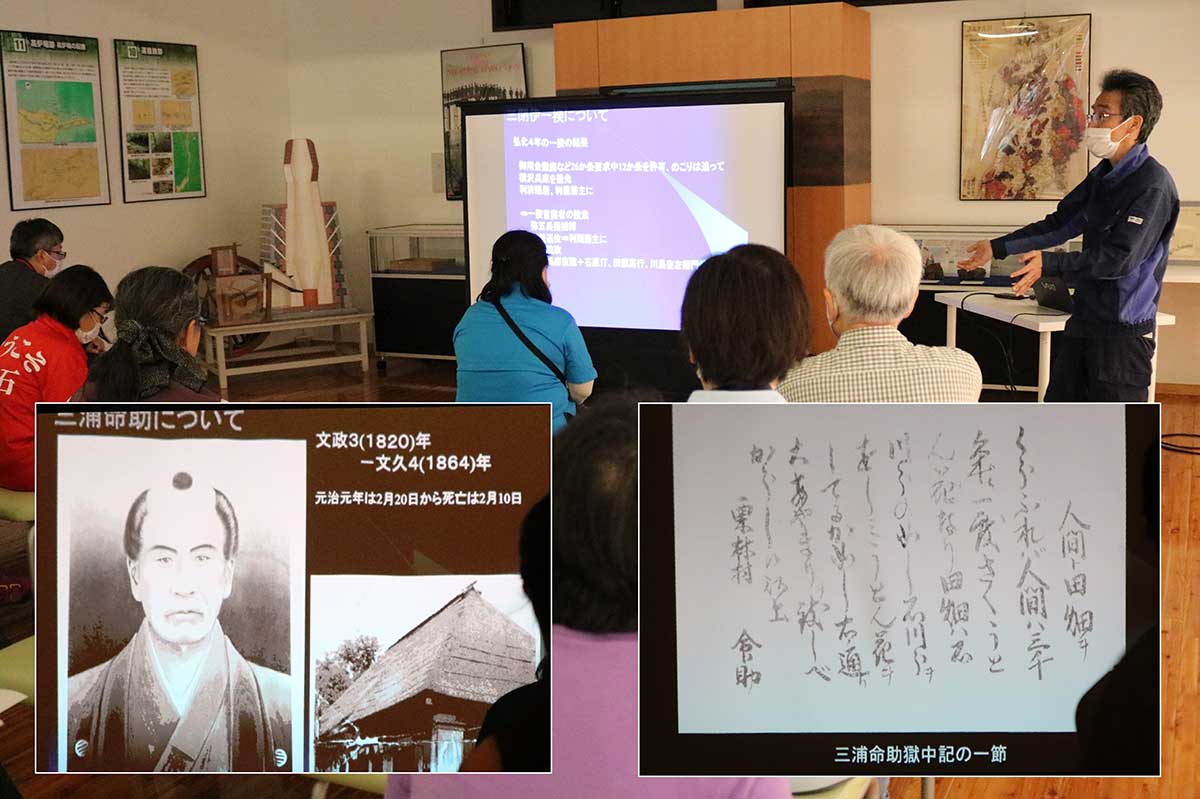

大平中1年生を対象に行われた県職員による世界遺産出前授業

釜石市の大平中(髙橋信昌校長、生徒80人)で13日、本県の世界遺産について学ぶ授業が行われた。県文化振興課が県内の小中高生を対象に開く出前授業で、同校では初開催。1年生19人が同市の「橋野鉄鉱山」を含む3遺産の概要や登録理由などを学び、その価値に理解を深めた。

同課主任主査の濱守豊司さん(49)が講師を務め、クイズ的要素を交えながら楽しい授業を行った。本県の世界遺産は「平泉(の文化遺産)」(2011年登録)、「橋野鉄鉱山」(15年同)、「御所野遺跡」(21年同、一戸町)の3つ。橋野鉄鉱山は明治日本の産業革命遺産(8県11市23資産)、御所野遺跡は北海道・北東北の縄文遺跡群(4道県13市町17資産)の構成資産の一つとして登録された。いずれも世界文化遺産。

濱守さんは「現在、登録されている世界遺産は1157件。日本では25件。世界遺産が3つあるのは岩手、鹿児島、奈良の3県だけで国内最多」と説明。本県の注目点として、時代が分かれている(御所野:約5000年前、平泉:約800年前、橋野:約160年前)ことを挙げた。3遺産の概要、登録理由についても解説した。

県文化振興課の濱守豊司さんが岩手の世界遺産について教えた

三択のクイズで正解と思うものに手をあげる生徒

「御所野遺跡」は縄文時代中期後半の集落跡とされ、竪穴住居跡などが残る遺跡。調査で土屋根だったことが証明されており、全国的にも珍しい形態だという。住居のそばにクリの木があり、実は食料に、木は家の柱に使うなど「自然の恵みを上手に活用して暮らしていたのが縄文人」と濱守さん。出土した土器も見せ、自然と共生した定住集落の構造がよく分かることを登録理由に挙げた。御所野を含む同遺跡群は国内最古の世界文化遺産。

「平泉」は有名な中尊寺、毛越寺のほか無量光院跡など3資産を含む5つの構成資産から成る世界遺産。平安時代、奥州藤原氏4代にわたって造られた平泉は、初代清衡の「争いのない理想郷を」との願いから、仏教の「浄土」を参考に国づくりが進められていった。唯一現存する「中尊寺金色堂」、柱跡だけが残る「無量光院」は、当時の首都・京都から優秀な技術者を呼んで造らせたとされる。濱守さんは「当時の平泉はそのぐらい力があり、栄えていた土地だったことが分かる」と説明した。

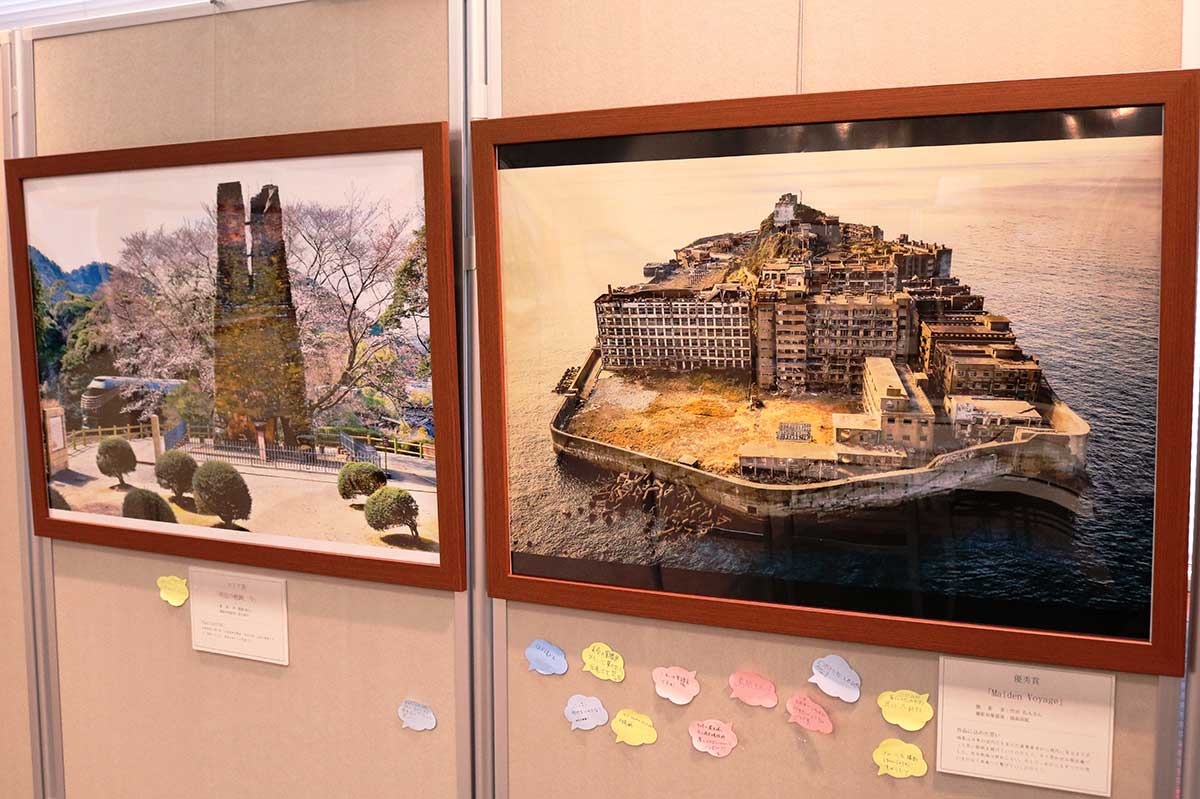

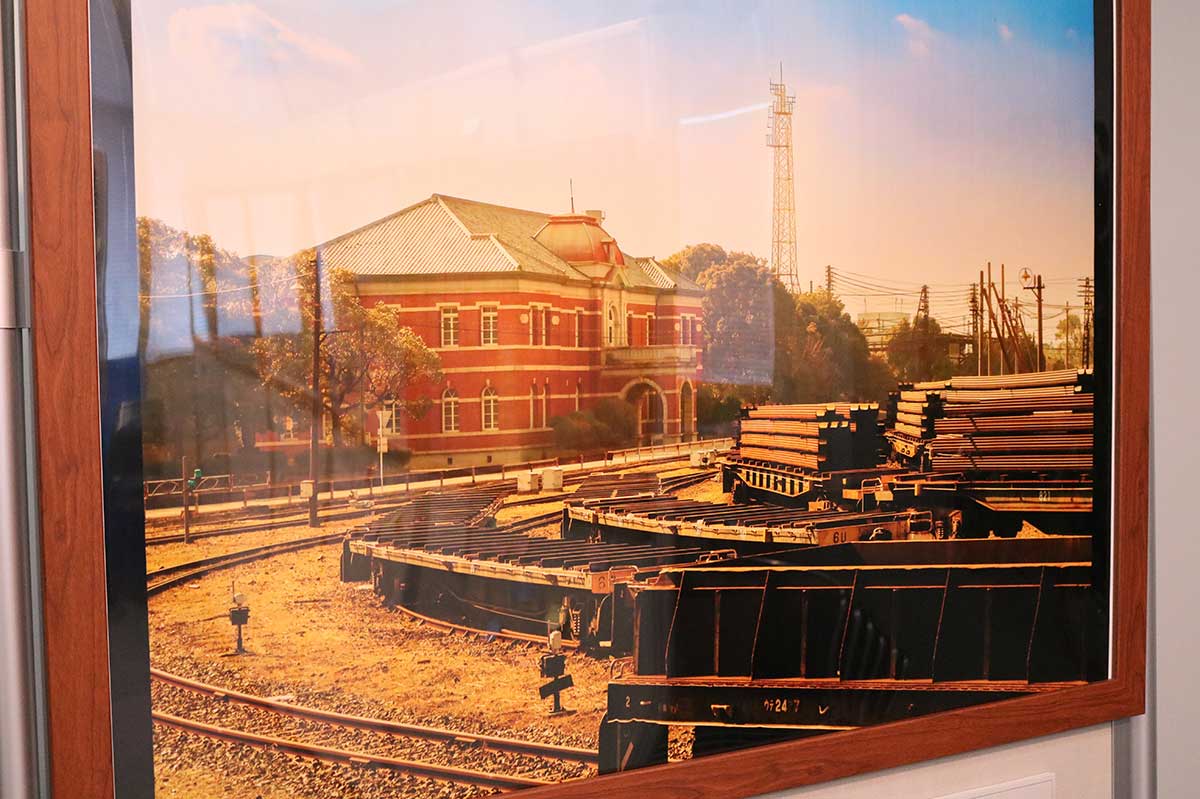

「橋野鉄鉱山」は国内で現存する最古の洋式高炉跡を有する場所。3基の高炉の石組みが残り、(鉄鉱石の)採掘場跡、運搬路跡とともに世界遺産になっている。「洋式高炉の稼働で、丈夫な鉄を一度にたくさん作れるようになった。今の豊かな生活があるのは、洋式高炉での製鉄に成功した釜石のおかげ」と、歴史的価値を示した。

縄文土器、かわらけ(平安)など3遺産の時代の出土品にも触れた

土器のかけらの手触りや重さを確かめる生徒

生徒らは濱守さんの問いに積極的に受け答えしながら授業に臨み、本県が誇る世界遺産について理解を深めた。生徒らは8月末には、同市の製鉄の歴史を学ぶ一環で、手作りのミニ高炉での鉄づくりも体験している(市主催)。

授業中、熱心にメモを取っていた照井心陽さんは、まだ行ったことがない御所野遺跡に興味を持った様子。「クリの木の近くに竪穴住居を作っていたのは初耳。よく考えて暮らしていたんだなと思った」。復元した土屋根の住居があると聞き、「中に入ってみたい。面白そう」と縄文文化の体験に期待を膨らませた。

積極的に発言していた菊地優也さんは「平泉の金色堂が日本で最初に国宝(建物)に指定されたことや世界遺産が日本に25件しかないことなど、知らなかったことが知れた。岩手に3つも世界遺産があるのはすごい。他の遺跡のことも調べてみたい」と、知的好奇心をくすぐられていた。

生き生きとした表情で世界遺産授業に臨む生徒

生徒らは興味深げに濱守さんの話に聞き入った

県による世界遺産出前授業は毎年、希望校が多い人気の講座。今年度は約120校から応募があり、うち30校で実施されている。