4年ぶりに開催された鵜住神社例大祭みこし渡御=1日、鵜住居町

釜石市鵜住居町の鵜住神社(花輪宗嗣宮司)の例大祭は1日に行われた。新型コロナウイルス感染症の影響で実施が見送られてきたみこし渡御が4年ぶりに復活。約300人の行列が町内を練り歩き、まちは久しぶりの活気に包まれた。東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた同町。人口減、住民の高齢化などで祭典運営は年々、厳しさを増すが、代々続く地域の祭礼、郷土芸能を絶やすことなく後世につないでいこうと、住民らが奮闘する。

同神社は2011年の震災で、みこし、同保管庫、鳥居など本殿以外の建物、設備が津波で流された。全国からの支援で一歩一歩、復興への歩みを進め、新たなみこしが完成した15年に震災後初のみこし渡御を実施。コロナ禍による休止を経て再開された今年は2019年以来、新みこしになってからは5回目の渡御祭となった。

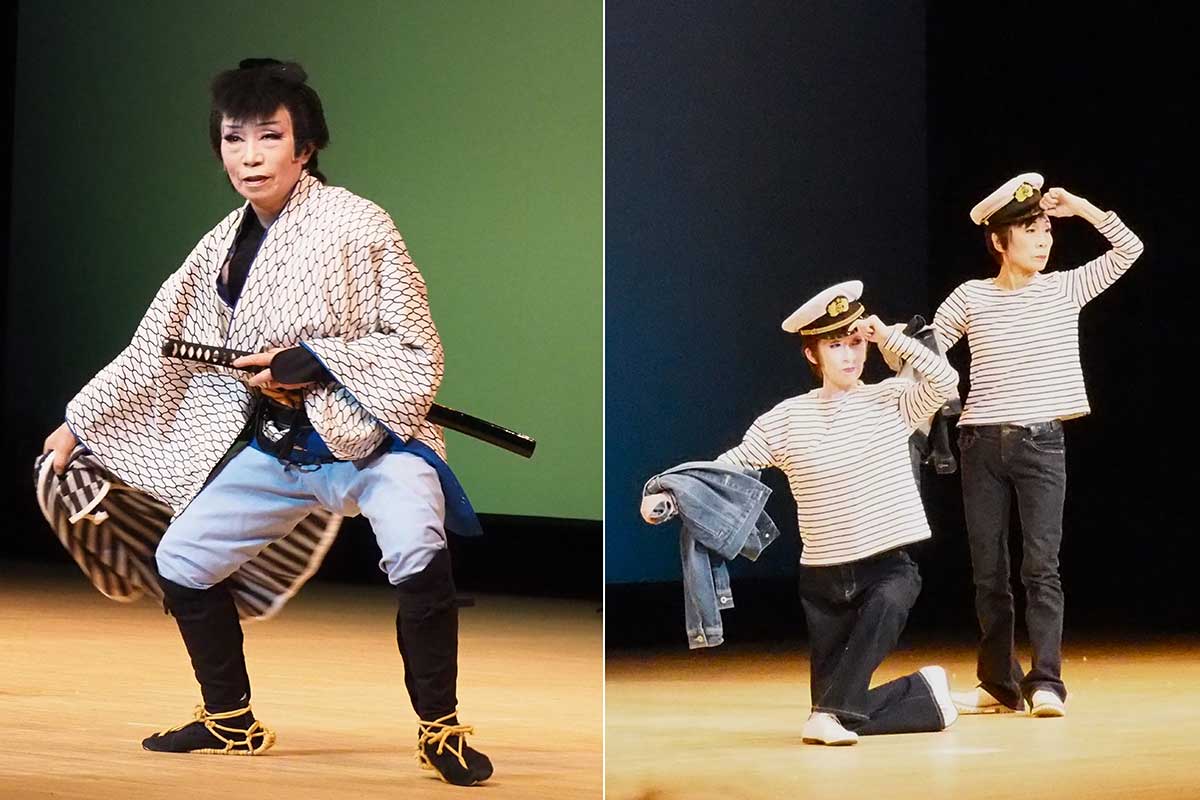

神社でご神体をみこしに移す神事を行った後、行列が出発した。参道沿いの祭り場では地域の代表らがみこしに玉串をささげ、渡御の安全を祈願。鵜住居青年会の虎舞、外山鹿踊が奉納された。

高台の神社から下りてくるみこし(右)を迎える郷土芸能団体(左)

祭り場で披露された「鵜住居青年会」の虎舞

子どもたちの「うさぎ舞」。青年会は手踊りも複数継承する

刀振りとともに勇壮に舞う「外山鹿踊」

津波でみこしを失った同神社は12年に銀座西七丁目町会(東京都)から、13年には京都府南丹市園部町から、それぞれ子どもみこしの寄贈を受けた。その後、本みこし復活を目指し、有志らが「うのすみ神輿(みこし)つくろう会」を発足。複数のボランティア団体の協力で全国から寄付が集まったほか、日本財団の支援が決まり、異例の速さで新みこしの完成に至った。

銀座西七丁目町会から寄贈された子どもみこし。渡御で使う大太鼓(左上)、子どもたちが着用するはんてんも贈られた

京都府南丹市園部町から寄贈されたみこしは古峯神社の新たなみこしに

行列は祭り場を出て国道45号を北進。スーパーなどが入る商業施設・うのポートの角を左折し、消防屯所や住宅が立ち並ぶ市道を進んだ。同神社の本みこし、子どもみこし、同じ敷地内に祭られる古峯神社のみこし計3基が、町内の郷土芸能5団体(虎舞1、鹿踊り3、大黒舞1)に囲まれながら練り歩いた。沿道では迎えた住民らがさい銭をあげ、みこしに手を合わせた。

国道45号を進むみこし行列。沿道では住民らが見守った

津波被災後、かさ上げ整備された国道での渡御は2019年に続いて2回目

行列を出迎える住民ら。みこしが通ると手を合わせ、願いを込めた

みこし行列は、津波で被災し移設安置された金毘羅神の石碑が並ぶ公園(寺前交差点近く)に到着。地区住民が見守る中、神事と芸能奉納が行われた。神之沢鹿子踊、田郷鹿子踊、新神大黒舞などが踊りを披露。集まった人たちが久しぶりのにぎわいに笑顔を広げた。

家族で見に来た地元の藤原英佑君(10)は「楽しい。みんなが喜んでいるのを見るとうれしい気持ちになる」と4年ぶりの祭りに感激。近くのアスレチック公園に親子で遊びに来ていた山田町の福士綾佳さん(37)は、太鼓や笛の音に誘われて足を延ばした。初めて見る鵜住居祭りに「おみこしが複数あってびっくり。幼い子も大勢参加していてすごい」と感心した様子。各地で祭りが復活していることも歓迎し、「子どもたちが土地の文化に触れる機会になる。今日は本当にラッキーでした」と喜びの言葉を口にした。

震災後に整備された金毘羅公園で踊る「神之沢鹿子踊」

鵜住居町の西部地区に伝わる「田郷鹿子踊」

金毘羅神が祭られる新神地区に伝わる「大黒舞」

行列はこの後、震災伝承施設などが建つ駅前エリア「うのすまい・トモス」に到着。地域住民や観光客など大勢の人たちが広場を囲む中、3基のみこしが虎舞に囃(はや)し立てられながら旋回した。全芸能団体が次々に踊りを見せ、集まった人たちから大きな拍手を受けた。

大黒舞、鹿踊り、みこし担ぎなどで家族7人全員が祭りに参加した岩崎すみ子さん(73)。「(震災で)人口が減ってしまったが、いる人たちで何とかまちを盛り上げていかないと」と、家族総出の参加に思いを込める。孫の絢音さん(7)は大黒舞で2回目の参加。「踊るの大好き。楽しい」と祖母、母の背中を追いかける。絢音さんの兄2人は神之沢鹿子踊で今回が祭りデビューとなった。震災の津波で自宅を失い、再建して5年目―。すみ子さんは「仮設住宅にいる間は本当に建てられるのか心配だった」と振り返り、3世代で祭りに参加できるまでになった今の幸せをかみしめた。

鵜住居青年会による実りの秋を祝う「豊年舞」

駅前のうのすまい・トモスには大勢の見物客が集まり、各団体の踊りを楽しんだ

まちの復興を後押ししてきた祭りだが、少子高齢化や人口減などでみこしの担ぎ手、郷土芸能の担い手不足が年々顕著に。各団体は近隣のまちからも人員の応援を受け、継承への取り組みを進める。両石町の久保逞さん(17)は友人の母に誘われ、田郷鹿子踊に初参加。「地元では虎舞をやっているが、比にならないきつさ。腰と首と頭にこたえる」と笑い、「祭りはまちの活性化につながる。子どもが少ない時代でもこれだけ集まれるのはうれしいこと」と貢献できる喜びを語った。

みこし担ぎには小鎚神社、尾崎神社の担ぎ手衆が協力した

震災後、同神社のみこし担ぎには復興工事関係者や大学生ボランティアが協力してきたが、復興の進展とともに人員確保が課題に。今回は約30人の担ぎ手のうち半数近くを小鎚(大槌町)、尾崎(釜石市浜町)両神社の担ぎ手団体から応援を受けた。鵜住神社のみこし担ぎ責任者、藤原輝行さん(61)は「人員不足は鵜住居に限ったことではない。今はどこの神社も同様の課題を抱えていて、互いに支援し合いながらやっている」。震災から12年―。町内はまだまだ空き地が目立ち、大幅な人口増は見込めないが、「それでも伝統は守っていかねばならない。支援をしてくれた人たちに報いるためにも知恵を絞って次世代につないでいきたい」と意を強くする。

行列は新川原地区で折り返し神社へ還御。予定通りの行程を終えた

鵜住神社氏子総代長で、祭典実行委員長の前川義博さん(85)は「4年、5年と間が空いてしまうと郷土芸能継承にも支障が出てくる。今年は絶対にやろうと、一丸となって準備を進めてきた。皆さんの協力でこれだけの立派なお祭りになった」と感謝。休止からの復活には大きなエネルギーがいる。「大変だっただろうが、実際やってみるとみんな笑顔。これを機にまた、やる気になってもらえたのではないか。今年は渡御ルートを短縮したが、今後また見直しを図っていければ」と話す。