手づくり商品を販売しながら会話を楽しむ子どもたち

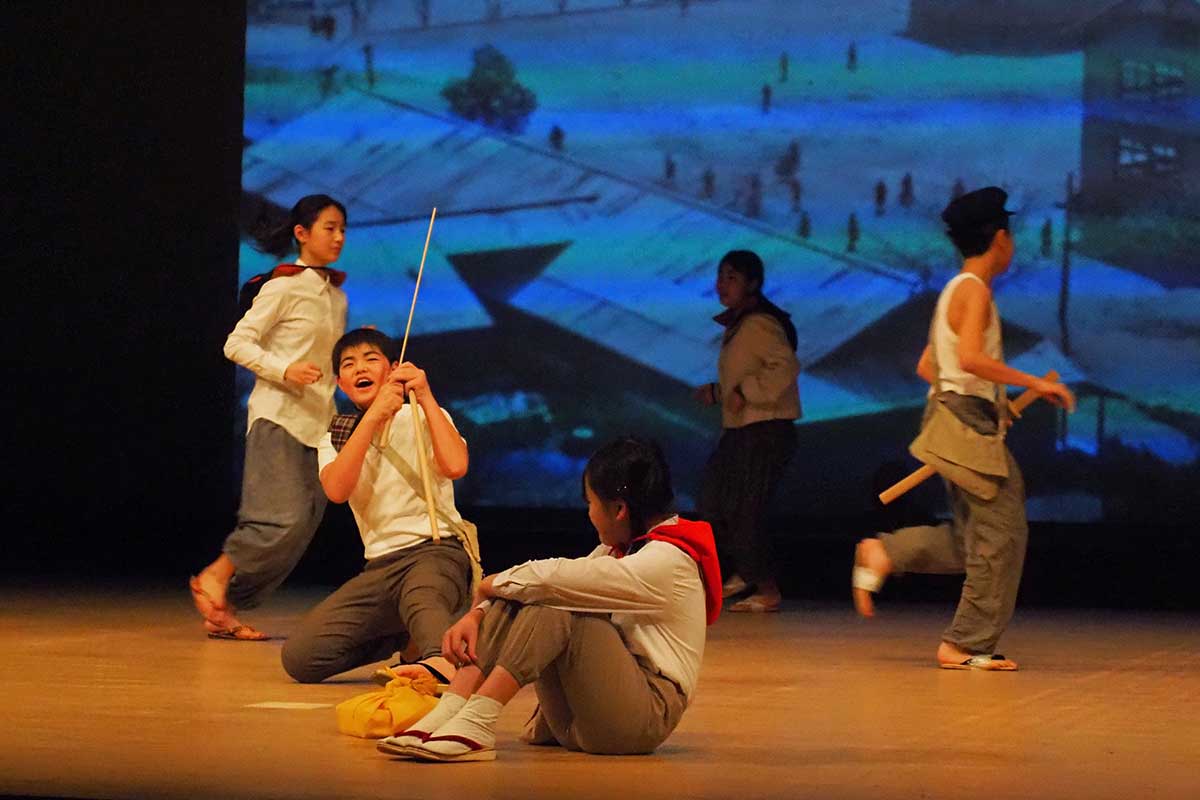

「主役は子どもたち!」を合言葉にした「かまっこまつり」が15日、釜石市大町の市民ホールTETTOなどで開かれた。「やってみたい」をかなえるべく、“子どもスタッフ”たちが手作り雑貨の販売や遊びを提供する仮想店舗を運営。「いらっしゃいませー」「好きなのをどうぞ」「遊んでってー」などと元気なかけ声を響かせて同年代のお客さんや大人たちをもてなし、交流を楽しんだ。

釜石まちづくり会社が主催。東日本大震災後、放課後子ども教室を運営する市民団体が子どもたちの主体性を育むことや、地域とのつながりをつくるのを目的として2013年に始めた。その後、同社が引き続ぎ今回で12回目。TETTOのほか、隣接する釜石PITも会場とし規模を拡大させ開催した。

まつりでは子どもたちが「やりたい店」を自分で考え、働くことを体験。また、働いて得た売上金(まつりの仮想通貨「かまっコイン」)を使って他店での買い物体験ができ、社会の仕組みにも触れて学べる。

家族連れでにぎわった「かまっこまつり」

今回は未就学児から中学生までの子どもスタッフ約40人が2~7人でチームを組み、スノードームや松ぼっくりのオーナメントを販売する雑貨店、巨大な抽選器を回せるゲーム屋など計10店をオープン。中高生や保護者のサポートを受けながら、来場した約300人に買い物や遊びを満喫してもらった。

ボディーペイントの体験や手作り品の販売に忙しい子どもたち

「寄ってってー」。子どもらの呼び込みは元気いっぱい

初参加の高橋希海さん(甲子小2年)は、こども園時代の仲間らと組んで「こうとうフレンズ シール屋さん」を出店。ハンドメイド用のりやビーズなどを使った飾りを施したヘアピン、シールを販売した。「自分たちで作ったものが売れた」と、喜びを体感。他店の状況も見て、「今度はスクイーズ(触って楽しむおもちゃ)とか売ってみたい」と、視線は早くも次回に向けた。

「かわいいのができたよ」と笑顔を見せる子どもたち

これまでは小学生が企画し、中高生がサポートする形が多かったが、今回、1組の中学生グループが店を構えた。手製の香水やコースターを並べた「チームたまごボーロ」。昨年の体験を発展させようと臨んだ佐々木稜さん(甲子中1年)は「自分の好きなものを売るだけでなく、消費者のニーズを考える機会にもなる」と、イベントの良いところを挙げた。売り上げアップに結び付ける要素として、子どもの来場が多いことから、「同じ目線で商品を取りそろえることができる」と分析も。ものづくりを楽しむこともできたようで、ほかの出店者と同様に「また挑戦したい」と意欲を見せた。

「これはどう?」と小さなお客様に商品をPRする中学生

まつり担当として会場全体に目を配った同社の岩城一哉さん(39)は「普段の生活でできないことをやってみたり、自分が考えた遊びを他の人に楽しんでもらうことで、子どもたちが肯定感を持てるよう取り組んでいる。学校外で集って、いつもとは違った関係性を深めたり、地域を超えたつながりをつくりながら、子ども時代の思い出となればいい。将来、主催側になるような動きがあるといいのだけれど」と期待を込める。

会場を拡大させたことで「新しいことができた」と岩城さん。その一つが、「巨大すごろく」の設置だ。「やりたい」と希望したのは学区が異なる小学生3人。まつりに向けた準備期間は約3カ月間で、全員が集まる機会はほぼなく、四苦八苦したという。開始直前までバタバタしたものの、本番は多くの親子連れで大にぎわい。「場所をうまく使えたことで、子どもたちのやりたいことが広がった」とうれしそうに話した。

何マス進める?巨大なすごろくで遊ぶ子どもら

マスに記されたお題をこなしながらゴールを目指した

すごろくチームの竹山永理さん(鵜住居小4年)は、マスのイラストや指示を書いたり、景品のキーホルダーをつくったりするのが大変だったというが、自分より小さい子たちが楽しむ姿に「うれしい」とほほ笑んだ。夢をかなえた後に気になったのは、ほかのチームの活動。「どういうやり方をしているのか刺激になった。今度は手作り品を売る方をやりたい」と目標を見つけた。

子ども主体のイベントではあるが、「盛り上げたい」とキッチンカーや物販ブースを開設する地域事業者が増加。岩城さんは「関わってくれる気持ちがうれしい。地域の和が広がると、子どもたちの可能性も広がると思う。今後も、子どもが地域とつながる場をつくっていきたい」と先を見据えた。