釜石で進む新規事業が紹介された水産・海洋研究フォーラム

水産・海洋研究フォーラム(釜石市など主催)は1月24日、同市大町の釜石PITで開かれ、大学教授ら専門家や漁業者ら4人が研究や新規事業の取り組み事例を発表した。市民ら約60人が聴講。近年、気候や海洋環境の変化によって水産業を取り巻く状況は厳しさを増しており、市内で進む新たな取り組みを知ることで水産業の持続可能性を考える機会にした。

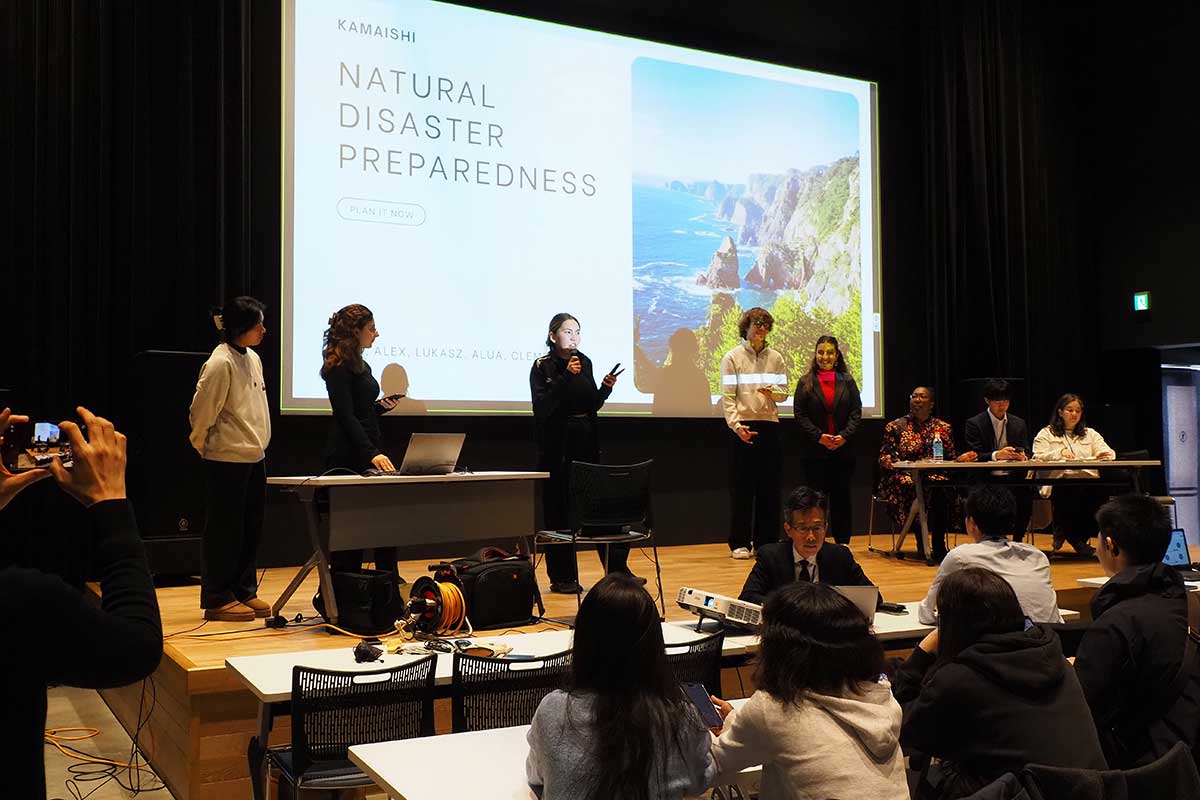

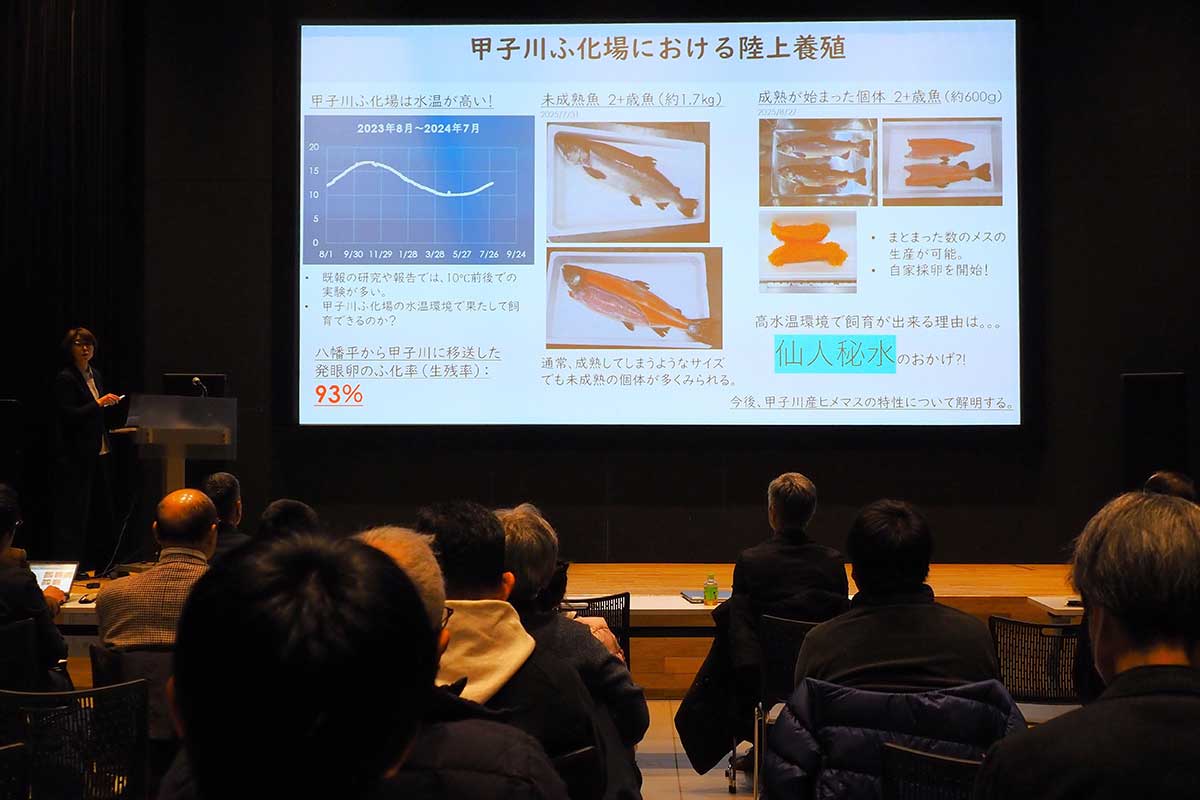

「甲子川発!さけます人工ふ化場産 ご当地サーモンの取り組み」と題して事例を紹介したのは、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター(大船渡市三陸町)の清水恵子さん。助手として三陸各地で事業者らとさまざまな共同研究を進めている。その中で、釜石湾漁協甲子川さけ人工ふ化場(佐々木有賢場長)とタッグを組んで進めるヒメマス養殖の事業化の動きを伝えた。

甲子川さけ人工ふ化場の養殖事業を説明する清水恵子さん

同ふ化場では大不漁が続く秋サケ(シロザケ)に代わる魚種としてヒメマスに着目し、2020年から陸上養殖に取り組む。同センターとの共同研究は2年ほど前に開始。海面養殖も視野にセンター側は海水適応などに関する分析や小規模飼育試験を進め、ふ化場では種苗生産や親魚養成・採卵を続けている。

ヒメマスは、ベニザケが一生を湖で過ごすようになった陸封型。適水温は10度前後とされるが、「甲子ふ化場の水温は高め」と清水さん。そんな中でも、八幡平で採卵し、甲子ふ化場に移送したもののふ化率(生存率)は93%だったといい、高水温環境で飼育ができる理由や甲子川産の特性を調査していく考えを示した。

釜石で育ったヒメマスに関心を示すフォーラム参加者

清水さんは、ヒメマス養殖事業について「サケを人工的にふ化させ放流する技術を継承しながら、減少した収入を穴埋めできる生産システムだ」と可能性を強調した。現在は平均1.8キロ、大きいもので2.5キロに成長。採卵、ふ化も成功させ養殖技術が高まってきたことから数量限定ながら出荷にこぎ着けた。会場には、八幡平で採卵し育成した3歳魚(2キロ超)、“完全”釜石産の2歳魚(1.1キロ)を並べて紹介。「おいしいものができるという話です」と笑顔で締めくくった。

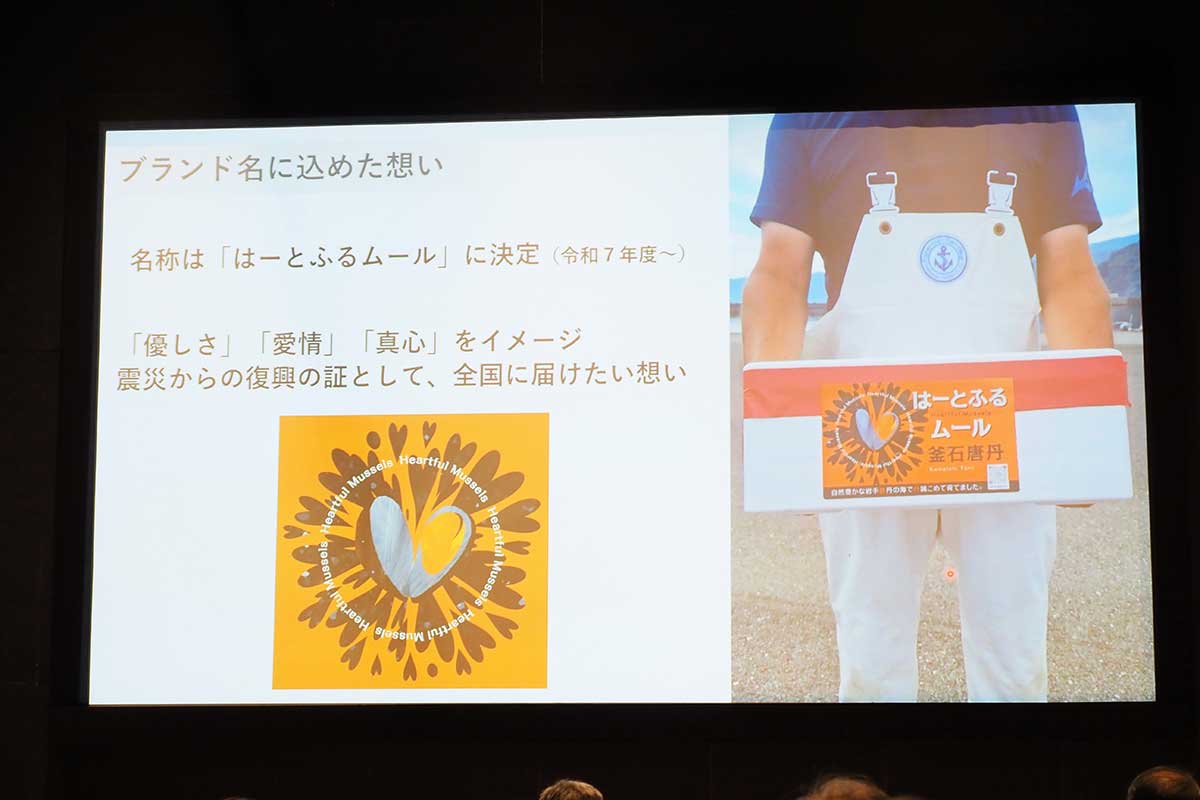

水産資源を生かした新たな養殖事業の取り組みはまだあり、唐丹町漁協に所属する組合員3人で23年1月に設立した「唐丹ムール貝養殖組合」の副組合長、小野寺計さんはブランド化させた「はーとふるムール」をPRした。

小野寺計さんは唐丹湾で始めたムール貝養殖への思いを伝えた

主力とするホタテやワカメの養殖は海水温の上昇などの影響で大量へい死や品質低下が見られ、なりわいの継続に危機感を持つ中で、着目したのがムール貝。養殖施設に付着するこの副産物は地域では「しゅうり貝」として水揚げされ、食されてきた。高水温への適応力があり、唐丹湾でも力強く自生していることから、養殖試験で技術を習得しつつ生産量の増大・安定化を進め、販路の開拓にも挑んできた。

唐丹の海と人をつなぐ「はーとふるムール」をPR

人脈を生かし首都圏の大手小売店へ売り込み、クリスマス商戦の需要をつかんだ一方、県内外の飲食店への売り込みは苦戦。それでも熱意を持ち続け、釜石市内の1店との定期取引が実を結んだ。小野寺さんは「はーとふるムールは唐丹の海と人を結ぶ象徴。出荷して終わりではなく、顔の見える関係性を大事にしながら、地域の未来を照らす存在として育てていきたい」と力を込めた。

岩手大学三陸水産研究センター(釜石・平田)の谷田巌准教授はナマコの資源管理を説明し、新規種を用いた人工種苗生産技術の開発に関する研究の一端を紹介。東京大学大気海洋研究所国際・地域連携研究センター大槌研究拠点(大槌町)の藤井賢彦教授は二酸化炭素(CO2)の大量排出が引き起こす地球温暖化、海洋酸性化について解説し、影響の先読みと地域の実情に応じた対策の必要性を指摘した。

講演した岩手大学の谷田巌准教授(左)、東京大学の藤井賢彦教授

専門家や漁業者の報告に耳を傾け、関心を深めた参加者

各講演後には質疑応答の時間があり、聴講した人らが気になったことを問いかけた。「素晴らしい取り組みだ」などと水産業の未来に期待する声も聞かれた。

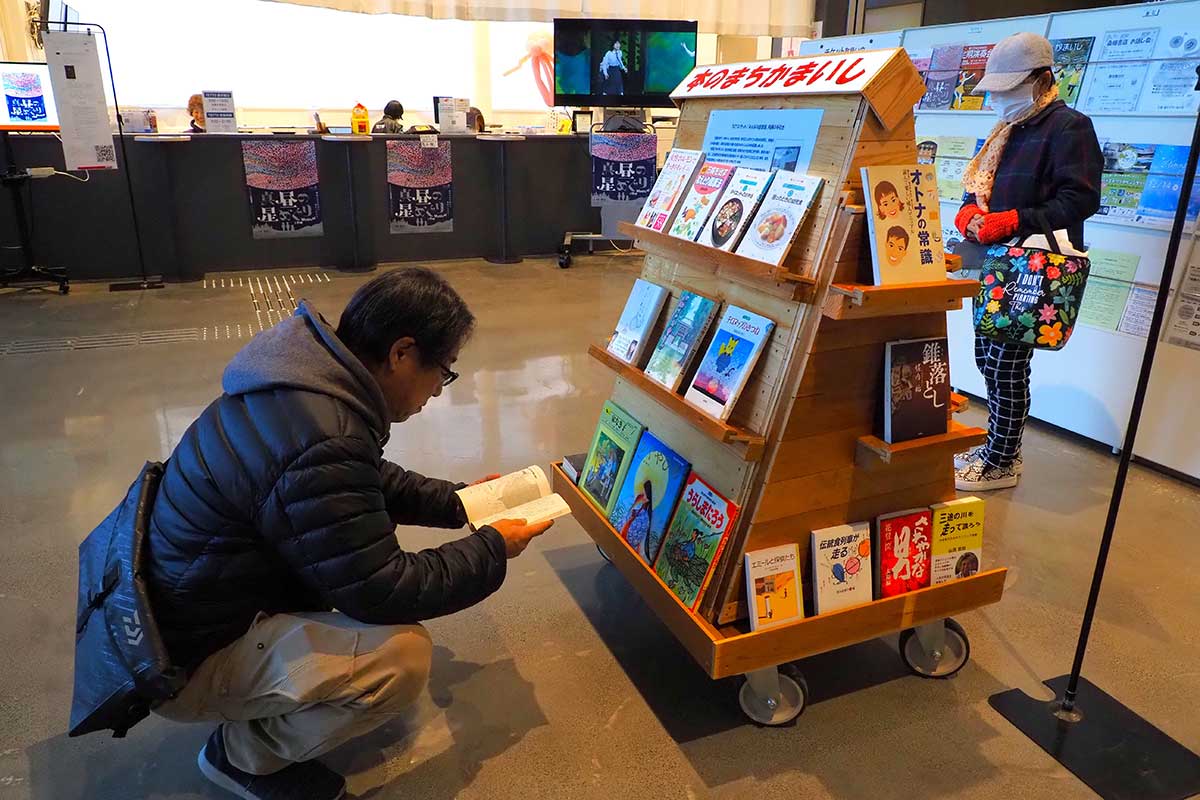

TETTOに置かれた「本のまちプロジェクト・お楽しみ図書館」

TETTOに置かれた「本のまちプロジェクト・お楽しみ図書館」