一般社団法人栗橋地域振興社の創立70周年記念式典で万歳三唱する出席者

釜石市和山牧場の管理、運営を担う一般社団法人栗橋地域振興社(菊池録郎代表理事会長)は、今年で創立70周年を迎えた。時代の変遷で畜産業が衰退してきた中、同牧場地内では近年、風力発電事業が展開されるなど新たな土地利用が進む。9月28日に開かれた記念式典には同振興社のパートナー事業者も出席。今後の事業展開についても報告され、和山の新たな未来創造へ関係者が協力して取り組むことを誓い合った。

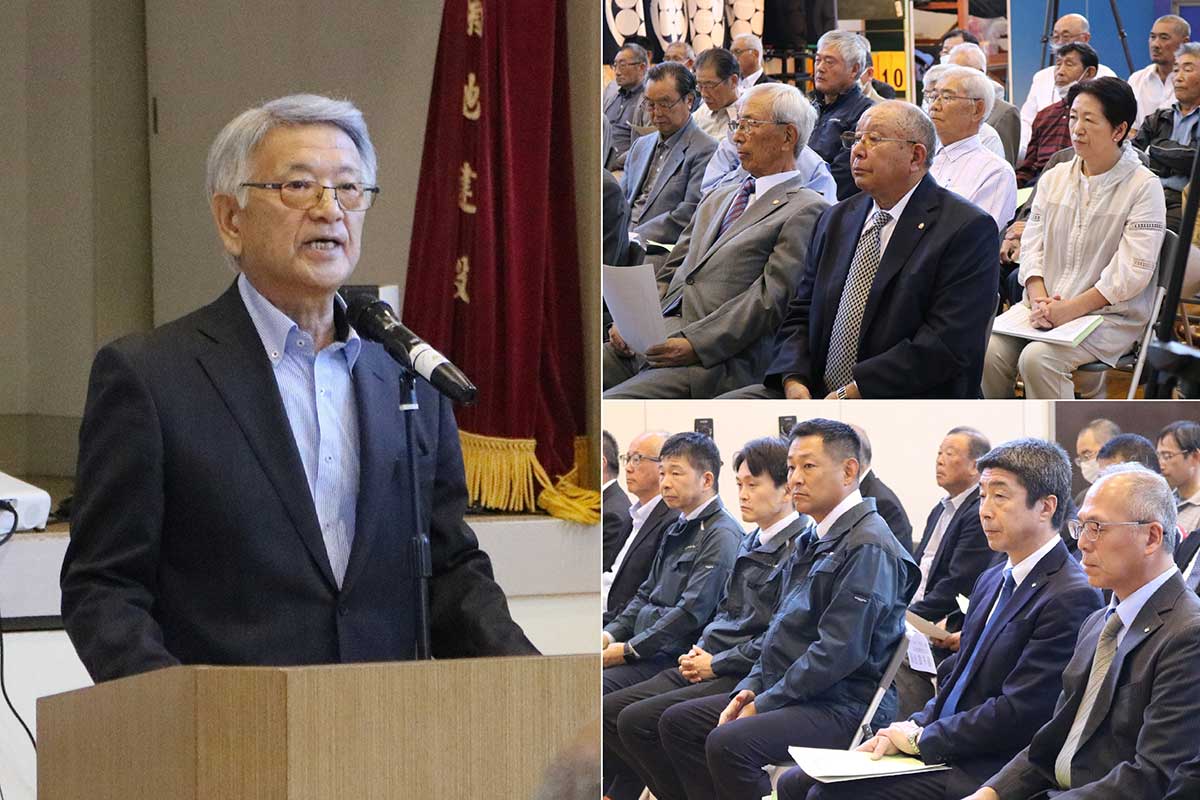

橋野ふれあいセンターで開かれた70周年記念式典には、一般社員と役員、来賓ら約70人が出席した。菊池会長はあいさつで、前身の栗橋牧野農業協同組合からの歴史を振り返り、「昭和58年、最盛期には937頭もの放牧が行われ、華々しい時代もあったが、頭数の減少に伴う赤字経営、東日本大震災などの災禍で、今日に至る道のりには多くの辛苦があったと推察する」と先人たちの努力に敬意を表した。

創立70周年にあたり、あいさつする菊池録郎代表理事会長(左)

和山牧場の歴史を聞きながら、振興社の歩みに理解を深める出席者

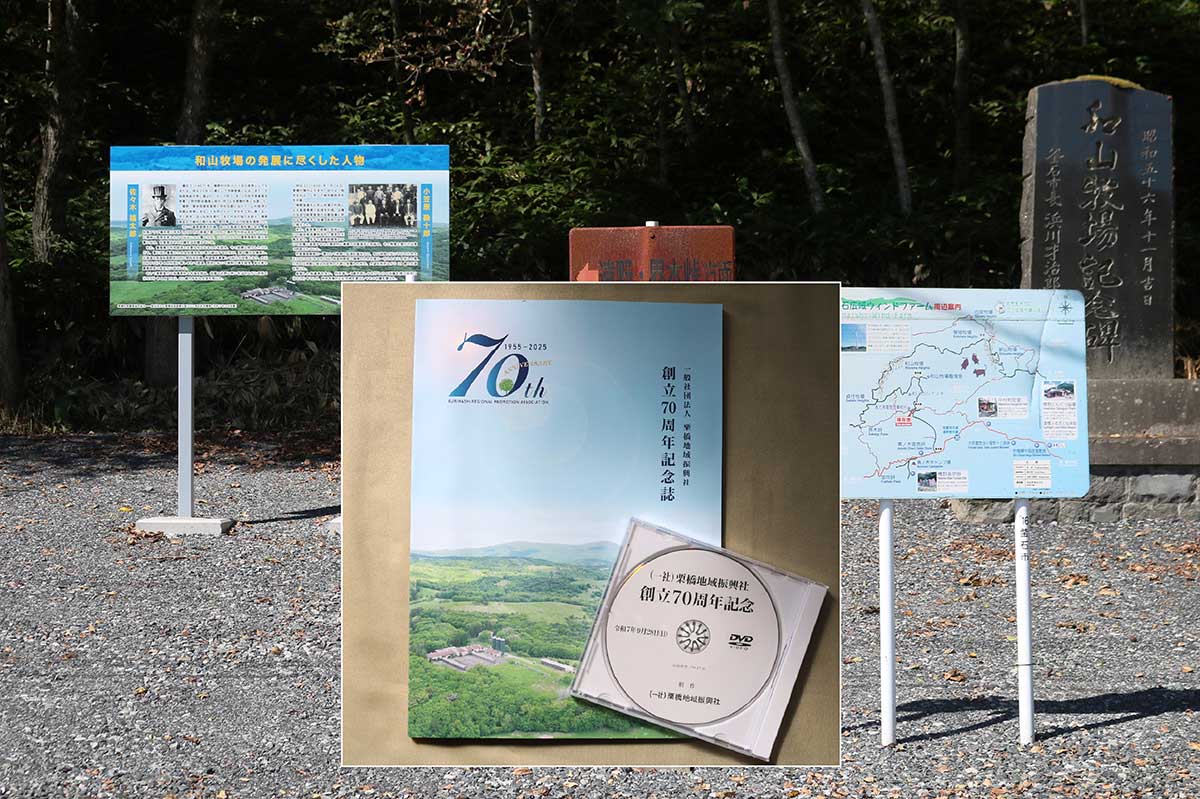

70周年記念事業として▽記念誌発行、DVD作成▽先人の業績パネル設置▽寄付金贈呈―が報告された。地域貢献事業として行う寄付は総額100万円。贈呈先は市、栗林小、釜石東中で、菊池会長が小野共市長と両校の校長に目録を手渡した。業績パネルは明治、大正時代に地域の畜産業発展に多大な貢献をした佐々木福太郎、小笠原勘十郎両氏の功績をたたえるもので、瀞渡(とろわたり)地区の和山牧場記念碑(1981年建立)近くに設置された。

70周年記念事業として記念誌の発行や先人の業績パネルの製作・設置を行った

和山牧場の礎を築いた佐々木福太郎、小笠原勘十郎両氏の功績を紹介するパネル

寄付を受ける小野共市長(左)、栗林小の高橋昭英校長(右上)、釜石東中の高橋晃一校長(右下)

和山牧場は1940(昭和15)年、当時の帝室林野局から栗橋村が払い下げを認可され村営となった。55(昭30)年には栗橋牧野農業協同組合に無償譲渡。組合は71(昭46)年に市と牧場の賃貸契約を結び、市営和山牧場としての経営が始まった。当初、約300頭だった放牧は年々数を増やし、83(昭58)年には最大の937頭を記録。牧場地内は農地やレジャーにも活用され、和山フェスティバルが開かれるなど多くの市民に親しまれる場所となった。

90年代には放牧数が半減。新たな土地活用として風力発電事業の実施が決まり、2004(平成16)年から隣接する大槌町、遠野市にまたがる「釜石広域ウインドファーム」が稼働した。時代の変遷、子牛価格の暴落などで飼養農家は減り、放牧数も年々減少。11(平23)年の東日本大震災が追い打ちをかけた。現在、放牧を行っているのは8人、12~13頭にとどまっている。

そんな中、畜産業振興につながる新たな取り組みも。今年5月には、福島県の「エム牧場」が和山で肥育を目的とした肉用牛25頭の放牧に着手。“ストレスフリーの健康牛”としてブランド化を図る挑戦が始まった。昨年4月、同市栗林町で養鶏事業を始めた一関市の「オヤマ」は和山地内に第2の養鶏農場「和山ファーム」を建設中。鶏舎6棟、16~17万羽の鶏飼育が可能な施設は栗林とほぼ同規模。工事は順調に進んでいて、2026年11月の稼働を見込む。

建設中のオヤマの新養鶏場「和山ファーム」(左上) エム牧場は5月から和山で放牧を開始(左下) 今後の釜石市の畜産業振興に期待が寄せられる

ユーラス釜石広域ウインドファーム(事業者:ユーラスエナジーホールディングス、東京都)は約20年間運転してきた風車の更新(建て替え)事業が進行中。計画する11基のうち、東エリア(大槌側)の8基は据え付けが完了し、現在、西エリア(遠野側)3基の建設工事が進む。新発電所の営業運転開始は2026年4月を見込む。また、同社は新たに25基を増設する拡張計画も検討している。

「ユーラス釜石広域ウインドファーム」の新しい風車。現在は西エリアの風車建設工事が進められている

和山は豊かな自然環境も大きな魅力の一つ。同振興社は「橋野鉄鉱山」の世界遺産登録を契機に、観光振興策にも力を入れる。地元住民組織と連携し、市指定文化財の巨木「和山のシナノキ」がある長鼻地区に八重桜やレンゲツツジを植樹。市民の憩いの場となるような景観復活に取り組んでいる。このほか、長年にわたり、地域振興につながる各種寄付も継続。地域とともに歩む組織として歴史を重ねている。

和山・長鼻地区で行われたレンゲツツジの植樹(2022年10月)。以降、順調に花を咲かせているという

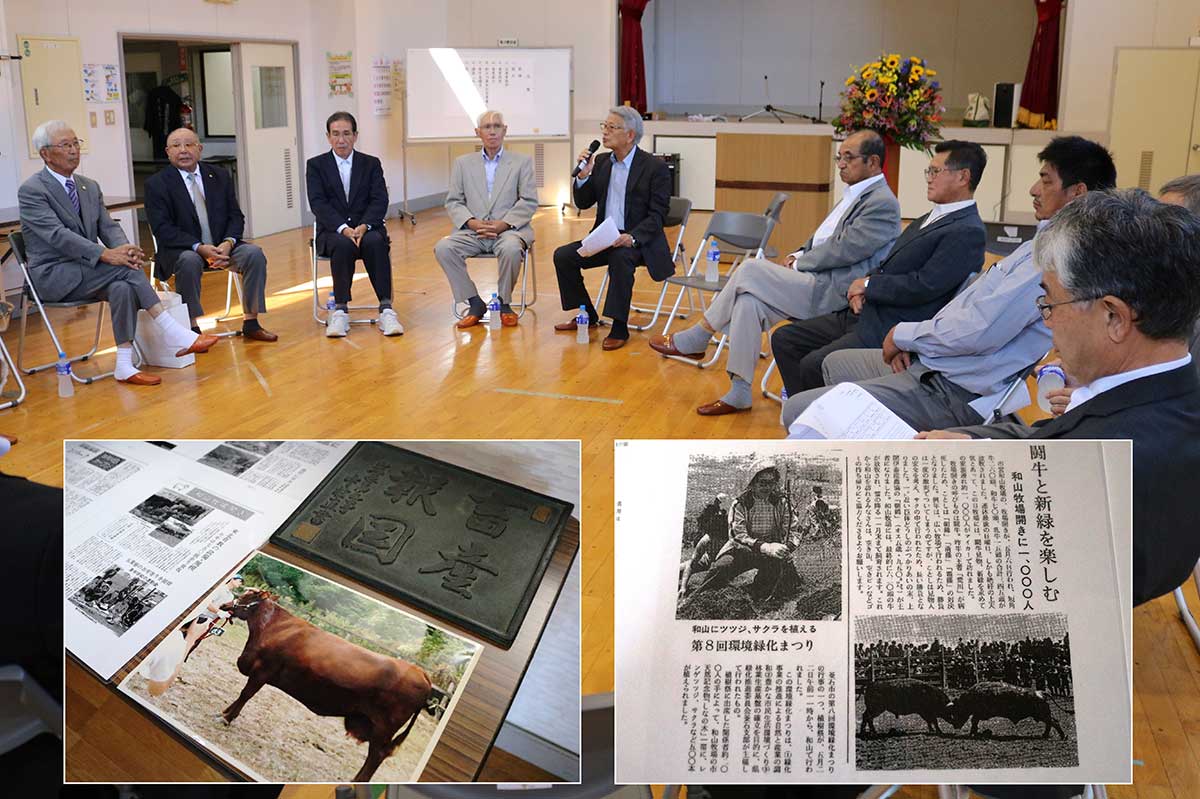

現在、和山で放牧を行う飼養農家のうち最年長の小笠原松見さん(76)は、祖父の代から畜産業にいそしむ。多い時で25~27頭を育てたが、今は4頭。平成に入り、短角牛から黒毛和牛に替えた。「赤字もあるが、何とかやってきた。体力の続く限りは(畜産を)やっていきたい」と愛着を示す。式典では、「春のべぇご(牛)上げ=放牧時には、牛同士がけんかする様子を大勢の人が見物した。けんかはボスを決めるためのもの」などと思い出を話した。3事業者による新たな取り組みも歓迎し、「牧場活用が増えるのは良いこと。これを機にまた和山がにぎわってくれたら」と願った。

式典で和山牧場の思い出を語る小笠原松見さん(左)。18歳から“牛飼い”一筋。振興社の顧問も務める

式典後、思い出や今後について語り合う栗橋地域振興社の役員ら

旧栗橋牧野農業協同組合は1955年2月25日設立。当時の組合員数は499人。一般社団法人栗橋地域振興社に組織変更されたのは2022年。25年5月の総会時の社員数は298人となっている。