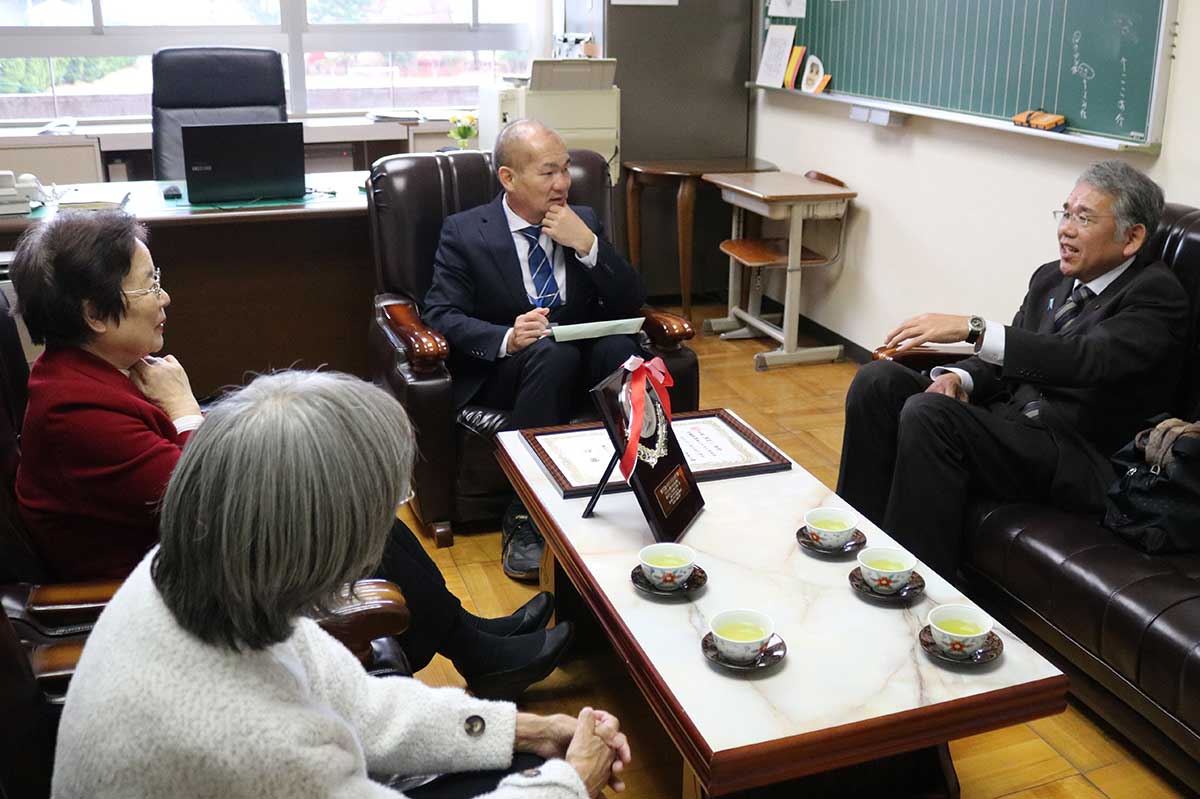

橋野鉄鉱山で新たに発見された石碑(右)について説明する市教委文化財課世界遺産室の髙橋岳係長(左)

昨年、世界遺産登録10周年を迎えた釜石市の「橋野鉄鉱山」で、これまでの調査で確認されていなかった新たな石碑が見つかった。自然石を利用したとみられる碑には「開山」の文字とともに、操業開始当時に関わっていた2人の人物の名前が刻まれる。同鉄鉱山の操業開始は1858(安政5)年であることは分かっているが、月日を示す資料は見つかっておらず、同碑に刻まれる「安政五戊午年 九月十二日」という日付の意味が注目される。

石碑は昨年11月19日、市教委文化財課世界遺産室係長の髙橋岳さんが高炉場跡のモニタリング調査中に発見した。同調査は橋野鉄鉱山構成資産範囲(高炉場、運搬路、採掘場)内にある遺構や周辺景観を定点観測し、保全状況を把握するためのもので、世界遺産登録の翌2016年から毎年11~12月ごろに実施している。

「開山碑」とみられる石碑発見の報告は1月31日、鉄の歴史館で行われた

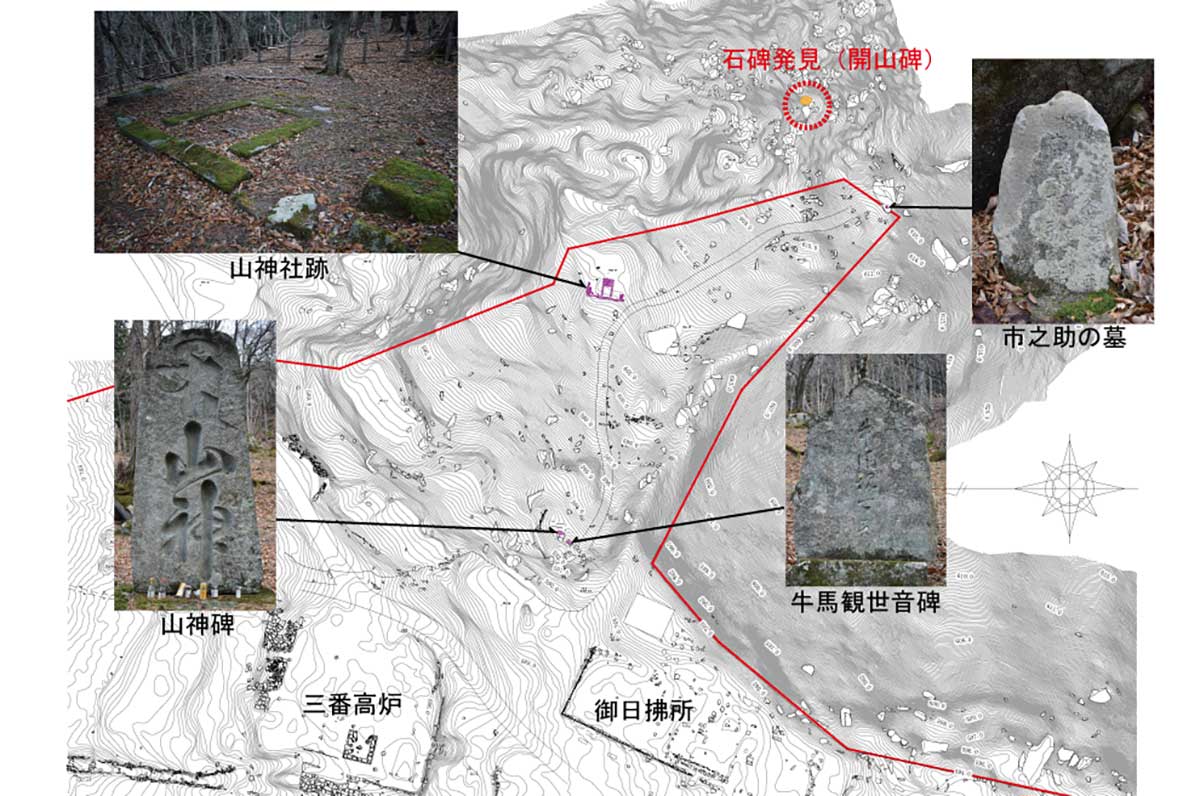

石碑があった一帯は大きな花こう岩が点在し、タガネで割った跡が見られるなど、高炉建設に必要な石材を切り出していた場所。いつも通り、定点観測用の写真を撮っていた髙橋さん。この日は、石の様子を見ようと近づいて歩いていたところ、一部がこけむした岩の表面に何やら文字らしきものが見えた。周りのコケを取ってみると、梵字と「開山」の文字が…。「たまに気にして見ることはあったが、まさか文字が刻まれているとは!」。偶然の発見に驚きとともに目がくぎ付けになった。現場は山の斜面に残る山神社跡よりさらに高い場所で、見学エリア内の「市之助の墓」から北西に約20メートルの地点。

石碑(黄丸)は高炉場ゾーン山神社ブロック西側の国有林内で発見された

石碑の発見場所と山神社跡など周辺の位置関係図

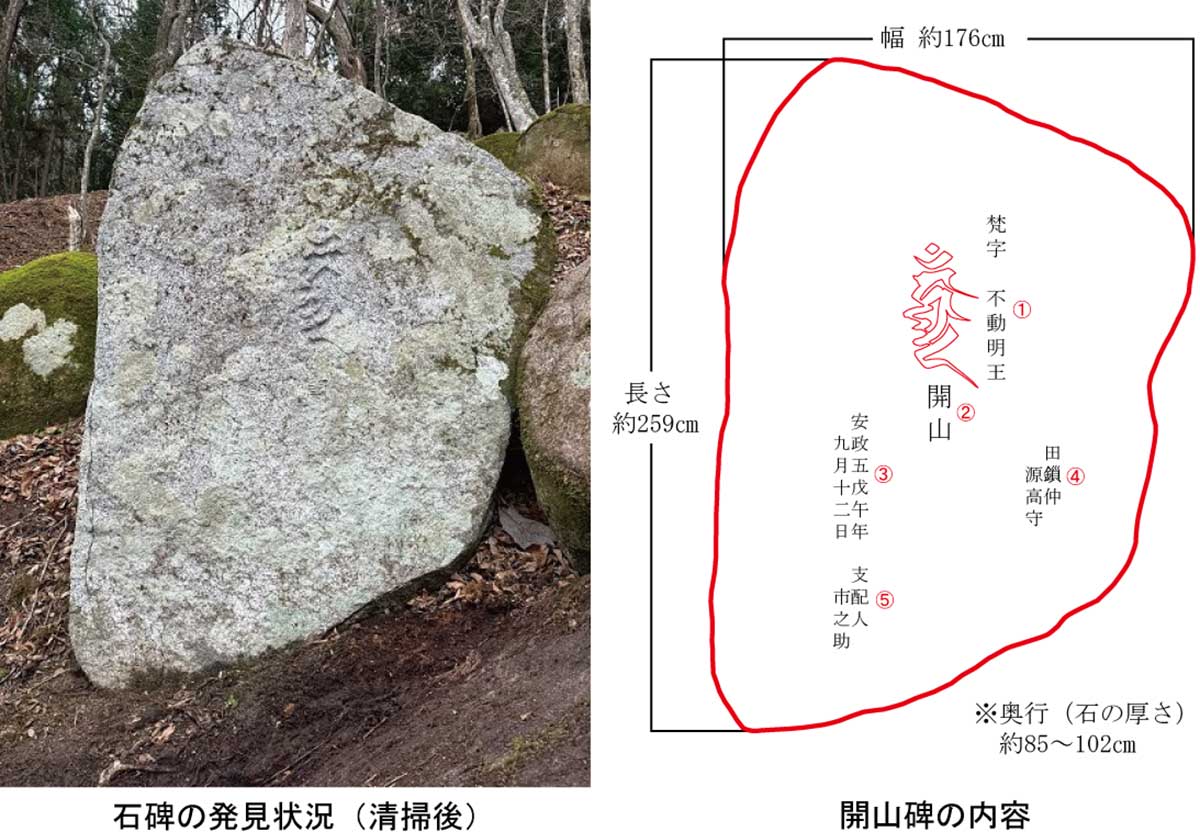

髙橋さんが後日、簡易調査したところ、石碑は自然に割れた花こう岩の割れ口の平坦面を利用していて、高さ約259センチ、横幅約176センチ(いずれも最長部分)、奥行き(石の厚さ)は約85~102センチ。人の背丈を優に超える大きさだ。タガネが入った形跡がなく、自然の摂理で生まれた割れ面に文字を刻んだものとみられる。

発見時の石碑(左)とコケなどを落とした後の石碑(右)

記録するため、拓本(乾拓、湿拓)を試みたがうまくいかず、奈良文化財研究所が開発した技術「ひかり拓本」で文字を読み取った。碑の中央には「不動明王」を表す梵字、その下には「開山」と刻まれている。不動信仰に関する文献によると、三陸地方では火をつかさどる神様として不動信仰があり、「おそらく高炉操業の安全祈願として、不動明王を祭ったのではないか」と髙橋さん。1869(明治2)年に建てられた山神社のご神体も不動明王をモチーフにしたものとみられ、共通する。

スマホの「ひかり拓本アプリ」を利用し拓本作成。光源をさまざまな方向から石碑に当て写真撮影したものを組み合わせ、文字を浮かび上がらせる方法

「ひかり拓本」で読み取ることができた石碑の文字(右)

石碑文字を拡大したもの。左が不動明王を表す梵字と「開山」。右が「田鎖仲 源高守」

碑の右下には「田鎖仲 源高守」という人物名がある。田鎖仲は高炉建設の技術者で、大島高任の補佐役。田鎖は閉伊氏の末えいで、閉伊氏は元は源氏名を名乗っていたことから“源”姓の名前も併記される。左下には鉱山の事務方を担った「支配人」の(柵山)市之助の名前が刻まれる。

注目は「安政五戊午(つちのえうま)年 九月十二日」という日付だ。前後の文書をひもとくと―。前年の大島高任の大橋高炉での連続出銑成功を受け、盛岡藩は橋野の地に仮高炉を建設するが、その計画を示すのが安政5年5月19日付の南部家文書「覚書」。この中に田鎖仲と市之助の名前がある。地元橋野の和田家に伝わる「和田文書」によると、同年6月初めには大島高任が現地入りしていたとみられる。次に出てくるのが安政6年2月の「大島高任行実」。仮高炉の着工と同時期に安政の大獄があり、大砲製造のための銑鉄の需要が減ってくる中で、すでに着手している高炉事業をどうするかを協議した文書とされる。結果的に事業は継続され、一番高炉、二番高炉の建設につながっていくが…。

これらの文書から推測すると、「仮高炉は安政5年6月ごろに着工。約3カ月で完成し、9月ごろに操業を開始した」との仮説がたつ。明治19年の盛岡藩文書「橋野鉄鉱山書上」には「鉱石の採掘は5~10月に限る」との記述もあり、総合的に考えると、「碑に刻まれている9月12日は仮高炉の操業開始という意味合いを持つのではないか。操業の安全を祈願するため不動明王を山の神として祭り、高炉をスタートした可能性がある」と髙橋さん。今後、専門家に現地を見てもらうなど詳しい調査を進めていきたい考え。

市内で鉄鉱山関連の「開山碑」なるものは、これまで見つかっていなかった。髙橋さんは「将来、鉄鉱山操業時代の文献がさらに見つかっていけば、今回の石碑の関連性も見えてくるかもしれない。橋野鉄鉱山にはまだ見つかっていない遺構があるかもしれず、引き続き調査していきたい」と話す。

※記事中の石碑、現地写真、解説図は市教委文化財課世界遺産室提供