釜石市民歌を観客と歌い、幕を開けた第45回釜石市民合唱祭(つなコンその2)

第45回釜石市民合唱祭(市芸術文化協会、市合唱協会主催)は9日、釜石市大町の市民ホールTETTOで開かれた。第55回釜石市民芸術文化祭発表部門の参加事業として実施。市内の合唱7団体が1年の活動の成果を披露した。一昨年、45年の歴史に終止符を打った「かまいしの第九」を、新たな形で歌い継ごうと模索する市合唱協会。今年は同合唱祭の中に、観客がコーラスの一部を歌ってみる体験コーナーを設けた。「歌い手を増やしながら、第九を次世代に“つなぐ”」取り組みを続けていきたい考えだ。

団体名のプラカードを手にした各団体の代表がステージに並び、釜石市民歌を歌って開幕。あいさつに立った市合唱協会の柿崎昌源会長は「市民合唱祭は互いの歌声を聞き合うことで、切磋琢磨できる場でもある。観客の皆さんと共に楽しみ、長く続けていけたら」と願った。

今年の合唱祭に参加したのは▽音楽集団Sing▽釜石フィルハーモニック・ソサィェティ▽釜石童謡を歌う会▽甲子歌う会▽釜石ユネスココーラス▽鵜住居歌う会▽親と子の合唱団ノイホフ・クワィアー。各団体が昨年の同祭以降、取り組んできた楽曲などを2~5曲歌った。混声合唱、女声合唱それぞれのスタイルで、合唱曲、童謡、人気アーティストのヒット曲など多彩なジャンルを聞かせた。

写真上:「Ave Maria」など3曲を歌った音楽集団Sing 同下:「なんとなく・青空」を混声合唱で聞かせた釜石フィルハーモニック・ソサィェティ

手話を交えた「童神(わらびがみ)」など4曲を披露した釜石童謡を歌う会

写真上:活動34年の甲子歌う会は「旅人よ」など3曲を歌唱 同下:釜石ユネスココーラスは女声合唱曲2曲で熟練の歌声を響かせた

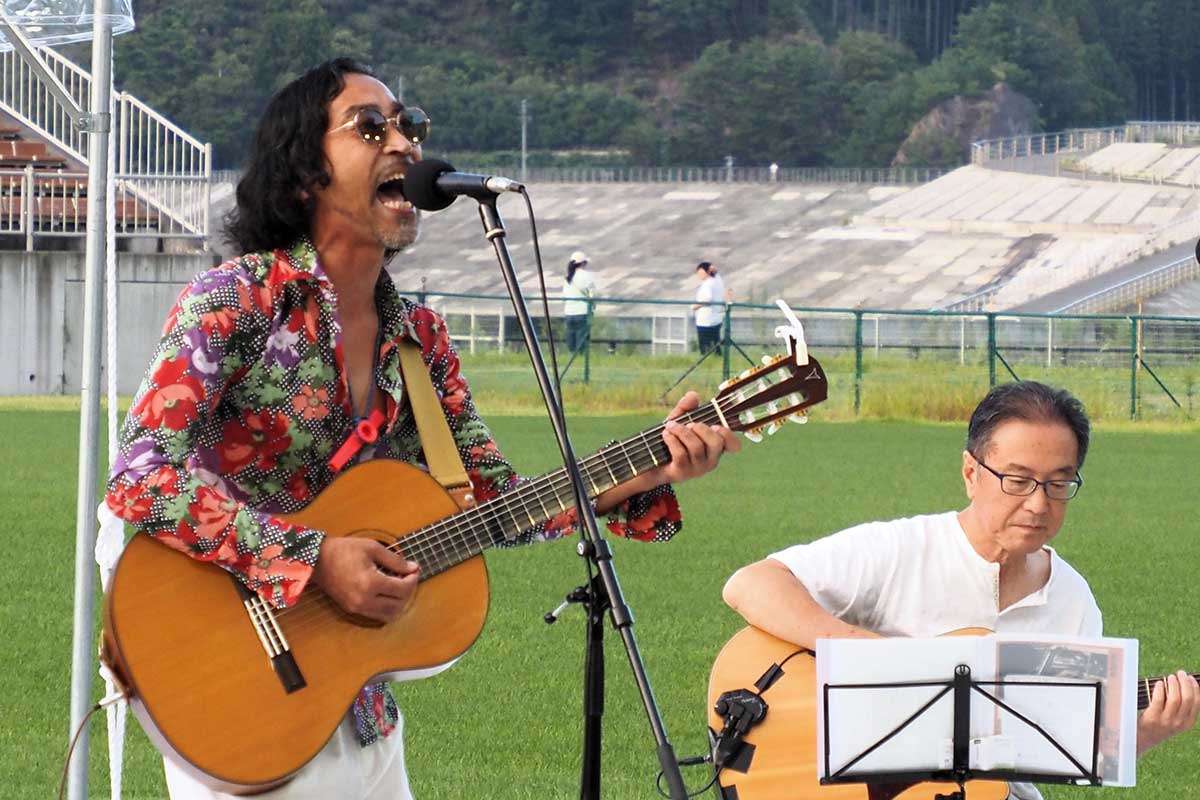

「鵜住居歌う会」は東日本大震災の津波で大きな被害を受けた同市鵜住居町の住民有志が2012年2月に立ち上げた。市内で音楽教室を開く山﨑眞行さん、詔子さん夫妻が講師として協力し、活動を継続する。今年の合唱祭には長年、同会の活動に参加を続ける県内陸部のボランティア3人を含む21人が出演。ロシア民謡5曲を歌った。会が同民謡に取り組んだのは10年前。「ともしび」「カリンカ」などの訳詞で知られる森おくじさん(1925-2008)のご子息が震災復興支援で釜石を訪れたのがきっかけだった。講師の眞行さんが森さんのことをよく知っていたこともあり交流が続き、同合唱祭にご子息と森さんの奥様が歌とダンスで参加してくれたこともあったという。

震災の翌年から活動する「鵜住居歌う会」。多くの支援を力に活動を継続する

「カリンカ」のリズムに合わせ手拍子をして楽しむ観客

「ロシア民謡は私たちにとっても思い出深い曲。歌う側も楽しいし、お客さんも(手拍子をしてくれるなど)反応が大きくうれしかった」と同会の菊池弘子代表(72)。2度の大病を患いながらも、会員を熱心に指導してくれる眞行さんに深く感謝し、「みんな、先生と一緒に歌うのが大好き。先生が頑張っているから私たちも頑張ろうという気持ちが強い。会員が若々しくいられるのは歌のおかげ」と笑った。

親と子の合唱団ノイホフ・クワィアー(上)は2曲を披露。12月14日には恒例のクリスマスコンサートを開催予定

会場に足を運んだ釜石市の女性(88)は「一人一人の声が合唱という形で一つになって本当に素晴らしい。すごく充実した心が洗われる時間だった」と感激。共に楽しんだ大槌町に暮らす長女(56)は「久しぶりの合唱鑑賞。高齢の方々も声がきれいで驚いた」と話し、親子で合唱の魅力を感じていた。

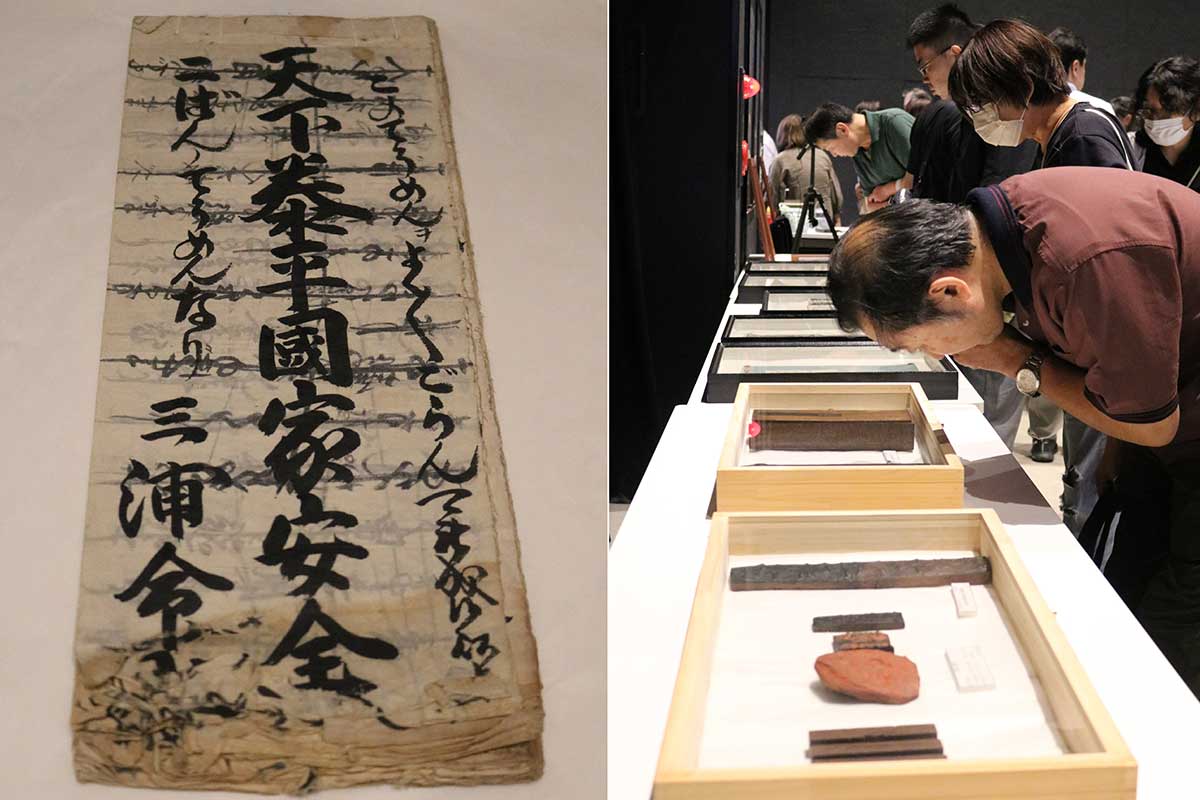

合唱祭の中盤に入れたベートーベンの交響曲第9番「第九を歌おう」のコーナー。第4楽章の13コーラスのうち、最も耳なじみのある「第6コーラス」を観客と一緒に歌った。ドイツ語の歌詞の発音を練習した後、ステージに上がった合唱協会有志の先導で観客が歌声を重ねた。

市合唱協会の小澤一郎さん(右上)からドイツ語の発音を習い発声練習

「かまいしの第九」を長年、指揮してきた山﨑眞行さん(右上)が指揮者を務め、会場の全員で“歓喜のうた”を大合唱

同協会は一昨年まで続けられた年末恒例の演奏会「かまいしの第九」(実行委主催)を合唱メインで後世につなごうと、昨年12月、「つなコン」という新たな演奏会を企画。合唱が入る第4楽章を抜粋し、協会員を中心とした約50人の合唱、釜石市民吹奏楽団有志ら20人による管楽器主体の演奏で第九を聞かせた。

今年は「第九の歌い手を増やしたい」との思いから、合唱祭の会場で観客にコーラスを体験してもらう企画を用意。参加団体からも初心者を含め数名ずつ壇上に上がってもらい、歌いやすい音域で声を合わせた。同協会の小澤一郎事務局次長(48)は「第九を歌うメンバーが固定化してきている。参加しやすい形を取りながら、少しずつでも歌い手を増やし、何年後かにまた以前のような第九ができれば」と夢を描く。