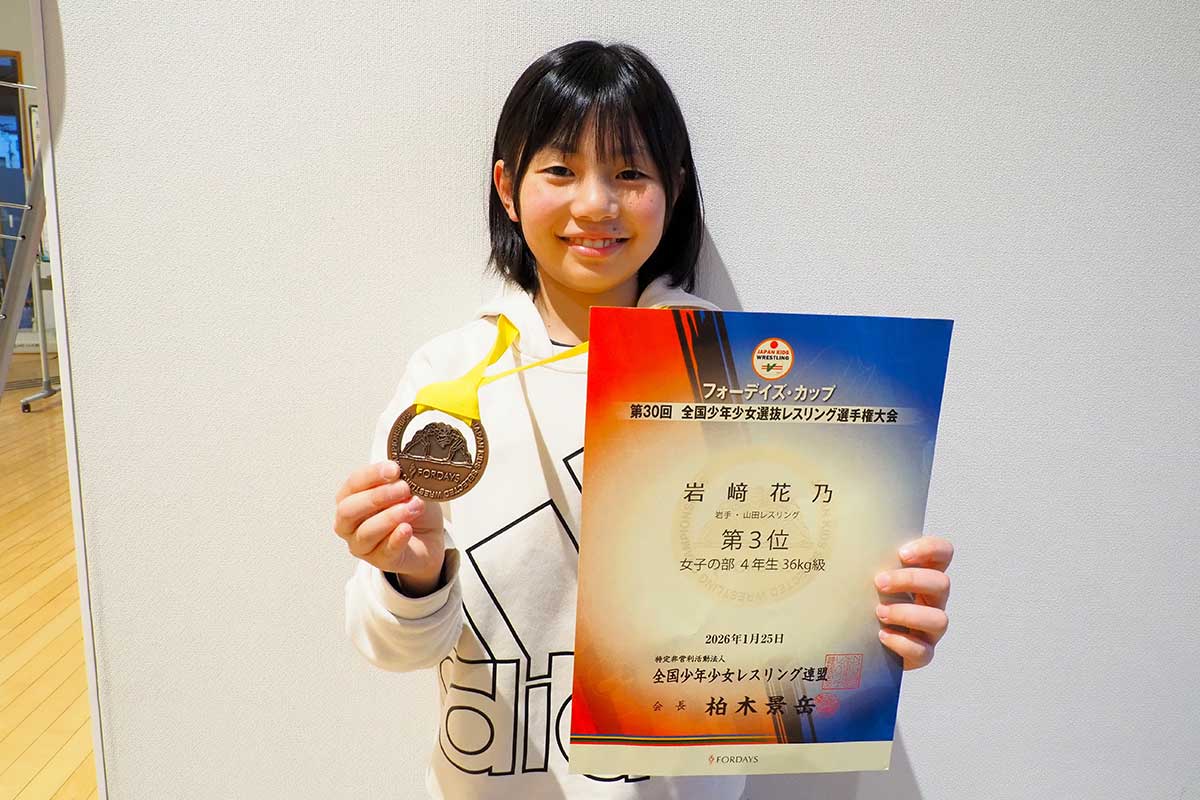

レスリングの全国選抜大会で3位に入賞した岩﨑花乃さん=2月7日

レスリング競技に取り組む岩手県釜石市の小学生、岩﨑花乃さん(鵜住居小4年)は、1月下旬に東京都で行われた「フォーデイズ・カップ」第30回全国少年少女選抜レスリング選手権大会(全国少年少女レスリング連盟主催)に初出場し、小学生女子の部4年生36キロ級で3位に入賞した。競技に本格的に打ち込み、まもなく3年。着実に力をつけ、成長とともに階級を上げて臨んだ結果に「うれしい」と素直に喜ぶ。一方、「全国大会の決勝の舞台に立つ」との目標までは、あと一歩。「悔しい」という気持ちを心技体のレベルアップにつなげる。

花乃さんは、山田町の山田レスリングクラブ(上野三郎代表)に所属している。選抜大会は、昨年7月に東京都であった全国大会のベスト8か、各地域のブロック大会で優勝、準優勝した選手が対象。花乃さんは昨4月に秋田県で開かれた北日本選手権大会の小学3・4年生女子の部33キロ級で優勝し、出場権を得ていた。また、全国大会でも3位に入った。

選抜大会の小学生女子の部4年生36キロ級は10人が出場し、トーナメントで争った。シードの花乃さんは2回戦から登場し勝利。準決勝で千葉県の選手に惜しくも敗れ、銅メダルだった。

選抜大会では2024年パリ五輪銀メダリスト・高谷大地さんからメダルを授与され感激(左上の写真)。各種大会で試合を待つ間は山田クラブの仲間と調整【写真提供・岩﨑家】

花乃さんによると、同学年に飛び抜けて強い選手がいて「まだ勝てない」という。今大会で対戦はなかったが、そうした選手がともに階級を上げており、今後は顔を合わせるのが確実。「1位の選手との対戦は怖いけど、負けるのは悔しい。5年生では全国大会で決勝の舞台に立って、6年生で優勝したい」と目標を明確にする。

ライバルは父⁉「どっちが先に」

ファイティングポーズで向き合う岩﨑父娘

花乃さんは小学2年の時に同クラブに選手登録。半年足らずで、東北・北関東の選手が集う大会に出場し、3位に入賞。3年の冬にあった東北大会では優勝、初めての金メダルを手にした。順調かと思いきや、北東北のブロック大会では初戦敗退(2年の秋)。苦い思いをしたりしながら小規模の大会への参戦も重ね、経験を積んでいる。

地方、全国の各種大会に出場し経験を積む【写真提供・岩﨑家】

競技に出合うきっかけは、父・大輔さん(39)の存在。少年期は柔道、高校進学時に可能性を見いだされ岩手県内のレスリング強豪校に進み、大学、社会人となっても競技を続けた。県代表として国体への出場経験もある。さらに、花乃さんの祖父、伯父も競技人で、岩﨑家では“お家芸”のようなもの。伯父は学生時代にアジア大会などの日本代表にも選出された実力を持つ。

そうした環境もある中、小学生になった花乃さんに習い事をと考えた大輔さん。ダンスなどを体験させた中から、花乃さんが選んだのが「まさか」のレスリングだった。花乃さんのクラブ所属と同時に大輔さんも選手兼コーチとして登録した。

コーチとして指導に力を入れる傍ら、大輔さんは選手としても活躍する。花乃さんが3位に入った選抜大会の前にあった第25回全日本マスターズレスリング選手権大会(1月17日、東京で開催)に出場。男子マスターズの部35~40歳62キロ級で準優勝し、銀メダルを首にかけた。

銀と銅。1月にそれぞれが出場した全国大会で上位入賞

「どっちが1位をとるか」。岩﨑父娘は全国大会での優勝、金メダルをかけて勝負する。この“ライバル関係”を花乃さんは成長の力にする。コーチとしての父は「厳しくてコワイ」けど、選手としての姿は「かっこいい」。家庭では「やさしく頼れる」存在で、競技に打ち込む自分を応援してくれるから「大好き」とはにかむ。

競技がつなぐ 家族の絆

寄り添い合いながらレスリングに取り組む岩﨑親子

2人の練習の場は山田クラブの道場と宮古商工高レスリング部の道場(宮古市)。平日の4日間は山田、週末に宮古で技を磨けるが、釜石・鵜住居町の自宅から向かうには家族の協力が必要で、消防士の大輔さんが参加できる日を中心に通っている。

コーチ目線の大輔さんによると、花乃さんの強みは試合の流れをひっくり返すことにつながる投げ技と、タックルをかわすディフェンス力。大舞台でも落ち着いて、試合の流れを組み立てるのが「うまい」という。逆に、強化したい点は体力と細かな技術。「決勝まで手が届きそうなところまできている。着実に全国との差は縮まっているから、フィジカル面、技の精度をレベルアップさせること。メンタル面も磨きながら」と助言する。

宮古商工高の道場で父、弟とともに練習に励む花乃さん【写真提供・岩﨑家】

そのうえで、「根を詰め過ぎないのも大事」と大輔さん。小学生の今は競技以外にもさまざま経験をさせたいと、地域イベントへの参加や家族で過ごす時間も大切にする。「だから、練習に行った時は集中する」。練習につき合う母・小耶さん(39)も、花乃さんの適所での集中力、意識の高さを認めている。

そんな花乃さんが競技に打ち込む理由は「学区外の友達と会えるから」。大会でも同年代の選手との交流を楽しみにする。そして何より、「勝つとうれしい」。相手を投げたり、タックルで倒したりし、審判員に勝者として手を上げられるのも「誇らしい」。魅力と感じることをどんどん言葉にする。

練習相手になってくれる高校生の中には世界、アジア大会の日本代表選出者もいる。「日本代表として戦ってみたい」。そうした環境が花乃さんを刺激し、少し先にある未来への希望を芽吹かせる。

目標実現へ。賞状やメダルを見ながら感情を共有する

高みを目指す―。「家族の目標にもなっている」と小耶さん。大輔さんが頑張ってきた競技を「受け継いでくれたのがうれしい」とも話す。その輪に弟・一平さん(同1年)も加わる。「もっと強く」。家族をつなぐレスリングで夢を追う。

釜石市民体育賞を受けた大輔さん、花乃さん父娘=2月14日