唐丹町で行われた「第3回みちのく潮風トレイル釜石グルメウオーク」

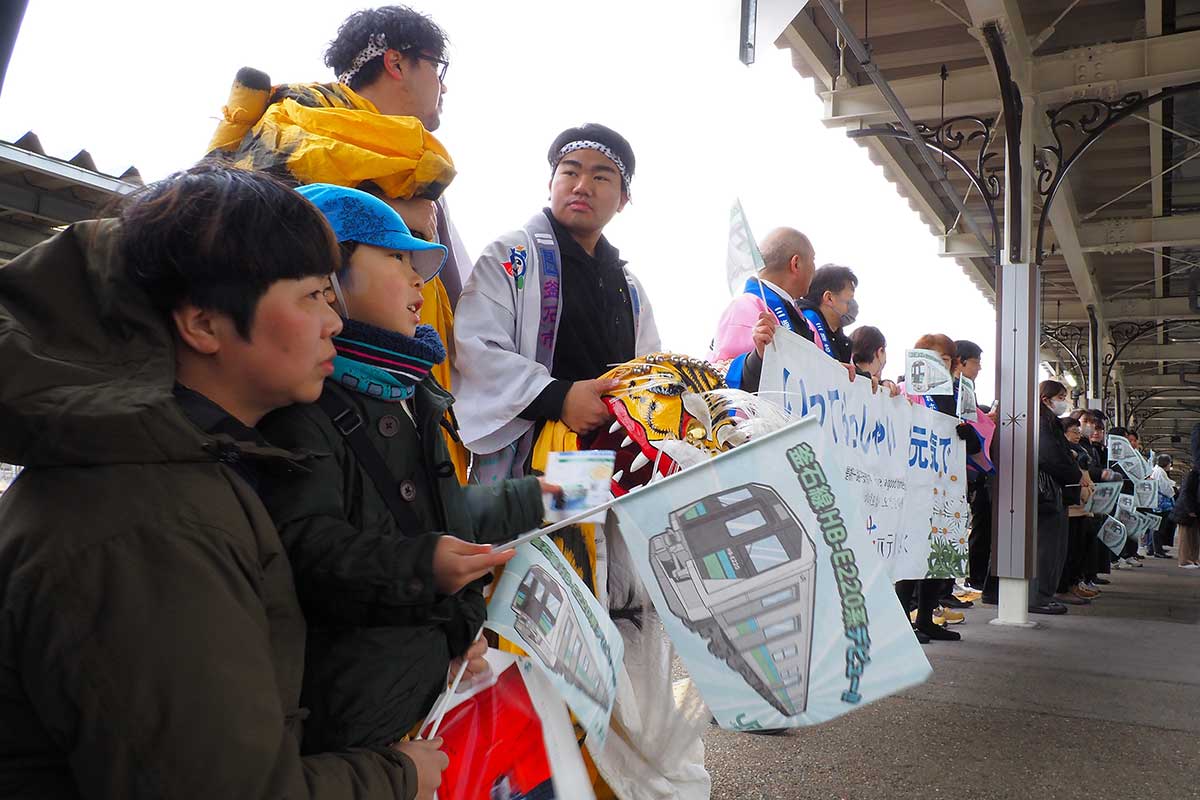

青森県八戸市から福島県相馬市まで4県29市町村にまたがる太平洋沿岸のトレイルルート「みちのく潮風トレイル」。東日本大震災からの復興の一助にと、環境省が整備した全長約1000キロの自然歩道は、雄大な海景や土地の歴史、文化などに触れることができると国内外から注目を集める。同ルートの一部となっている釜石市では本年度、トレイルと地元の食を組み合わせた「釜石グルメウオーク」(全5回)というイベントを開催中。1月25日、その第3弾として、唐丹町のコースを歩く企画が行われた。

同イベントは地元の観光地域づくり法人かまいしDMCが主催。同市が共催する。昨年4月に市中心市街地の桜スポットなどを巡る約4.7キロ、7月には鵜住居町根浜周辺の約6キロを歩き、それぞれ、釜石ジオ弁当、天然ウニの殻むき・試食が“釜石グルメ”として提供された。

3回目となる今回のコースは唐丹町片岸から本郷を巡る約6キロ。市内外から21人が参加し、釜石観光ガイド会の藤原信孝副会長の案内で歩いた。三陸鉄道唐丹駅を出発した一行は、震災の津波被害を受け、再建された小白浜漁港の防潮堤(高さ14.5メートル)を進んだ。ルートの途中で寄り道したのは盛岩寺。境内には1896(明治29)年、1933(昭和8)年の三陸大津波を伝える石碑が建ち、付近には東日本大震災の津波到達地点も示されている。

発着点は三陸鉄道唐丹駅。駅近くの片岸川(写真右下)には以前、サケが大量遡上していた

小白浜漁港の防潮堤内側を歩く。進行方向左手の高台には民家が並ぶ

盛岩寺境内には明治29年と昭和8年の大津波記念碑がある(大きいのが昭和)。近くには東日本大震災津波の到達点を示す標柱も(右上写真)

参加者を楽しませたのは小白浜と本郷を結ぶ「桜峠」。高低差約30メートル、距離約500メートルの山道で、同トレイルルートであることを示すタグが道なりに取り付けられている。やぶの中を進み、頂上から本郷側に下ると旧国道45号に出た。国道ができる前は、参加者が通ってきた桜峠が人々の往来路。同町で3年に一度、開催される天照御祖神社式年大祭の名物“大名行列”もこの道を通っていたという。

今回の目玉「桜峠」を行く。道沿いの木に“みちのく潮風トレイル”のルートであることを示す青タグが取り付けられている

もうすぐ峠の頂上。最後の上り坂を進む。参加者はまだまだ元気

本郷側に下る坂道は一部急斜面も。落ち葉のじゅうたんは滑らないよう慎重に…

次に向かったのは、祭り行列のルートにもなっている本郷の桜並木。昭和8年の津波後に植樹され、当時の村長が残した「並木より下(低地)に家を建てるな」という教訓が継承される。並木を抜けた先には明治、昭和、平成の大津波の記憶を後世に伝える石碑群がある。参加者はガイド会の藤原副会長の説明を聞きながら、間もなく発災から15年を迎える東日本大震災に思いをはせた。

天照御祖神社式年大祭“大名行列”のルートにもなっている本郷の桜並木。古木ながら春には美しい花風景を見せる

高台から臨む本郷地区。桜並木は当時の柴琢治村長が残した昭和8年の津波の教訓も伝える

明治、昭和、平成の大津波を伝える石碑群が並ぶ一角。東日本大震災の津波記憶石(2012年6月建立)には地元小中学生のメッセージが刻まれる

津波石碑群の背後の高台には、江戸時代に全国を測量して歩き、日本地図の原形を作った伊能忠敬の業績を刻んだ石碑、唐丹の緯度と星座名を刻んだ星座石がある。地元の天文学者葛西昌丕(1765-1836)が残したもので、県指定文化財となっている。参加者のリクエストで市指定文化財の「本郷御番所跡」も巡り、2006年に開通した唐丹さくらトンネルを通って小白浜に戻った。

県指定文化財の「星座石」(右上写真)、「測量の碑」も見学。刻まれた文字に興味津々(右下同)

「仙台藩本郷御番所跡」を見学後、さくらトンネル、小白浜漁港岸壁を通ってグルメ会場へ…

唐丹地区生活応援センターでは今回の釜石グルメ「うにしゃぶ」が提供された。三陸産ウニを使った濃厚でクリーミーなスープに新鮮な魚介類をくぐらせて味わう同市の新名物鍋料理で、この日は唐丹産の生ワカメも具材に。参加者は初めての味わいを楽しみ、地元の食にも理解を深めた。

今回の参加者の半数は市外から訪れた。登山仲間という岩泉町の畠山秀樹さん(61)、大船渡市の伊藤英さん(31)は会話も弾ませながら軽快な足取りで歩みを進めた。畠山さんは「県北のルートはよく行くが、県南はほぼ初。今回はうにしゃぶ目当てで。最後にうどんが欲しかった」とスープのおいしさを堪能。伊藤さんは釜石のルートは別の場所で何回か経験。「いろいろな年代の人が参加するにはちょうどいいコース。歩きやすい。新たな発見も」と初のルートを楽しんだ。

魚介類をウニスープで“しゃぶしゃぶ”。初めてのメニューに舌鼓!

後半は青空がのぞく時間帯も。冬枯れの景色も眺めつつ一歩一歩前へ…

宮城県仙台市から訪れた女性(68)は同企画2回目の参加。一昨年から同トレイルの面白さにハマり、各地のイベントに足を運ぶ。「いろいろな人に会えるし、地域の歴史や見どころを聞けるのがすごく楽しい。こっちのガイドさんはいろいろなことを説明してくれるので」と声を弾ませる。南から踏破を続け、今のところ最北が釜石。昨年4月の釜石ウオークで知り合った女性と仲良くなり、今回も共に参加。帰り際、「次も来ようね」と約束し、笑顔で別れた。

東京から釜石市内の実家に帰省した大内愛子さん(26)は家族4人で参加。同トレイルは初体験で、「自分では行かないような所を歩けて面白かった。星座石とか、新たに知れたこともあり、歴史ある土地なんだなと感じた。違うコースも歩いてみたい」と興味をそそられた様子。父勇二さん(72)は「距離的にはどうってことないが、ちょっと寒かったね。前から歩いてみたかったので、娘の帰省のタイミングで参加できて良かった」と家族で過ごす休日を喜んだ。

唐丹の海をバックに記念撮影。この後、発着点の唐丹駅に向かった。全員完歩!

同トレイルは2024年の英タイムズ紙で、「日本で訪れるべき場所14選」に選ばれた。釜石市内では根浜キャンプ場や御箱崎の宿(箱崎白浜)などで、同トレイル目的の外国人客の宿泊が増えているという。市商工観光課の髙橋優哉主事は「地元住民との交流が楽しいというアンケート結果もあり、市民には積極的にコミュニケーションを取ってほしい。今回のような機会を通じてトレイルについて知ってもらい、魅力発信やさらなる誘客につなげられれば」と話す。

本年度残り2回は2月22日、3月14日に実施予定。2月は両石町水海公園から鏡海岸を経て浜町に向かう「鳥谷坂峠」を主とした約12キロのコースを設定。同日行われるサン・フィッシュ釜石の屋台村での飲食を計画する。詳細が決まり次第、ホームページなどで広報。参加者を募集する。