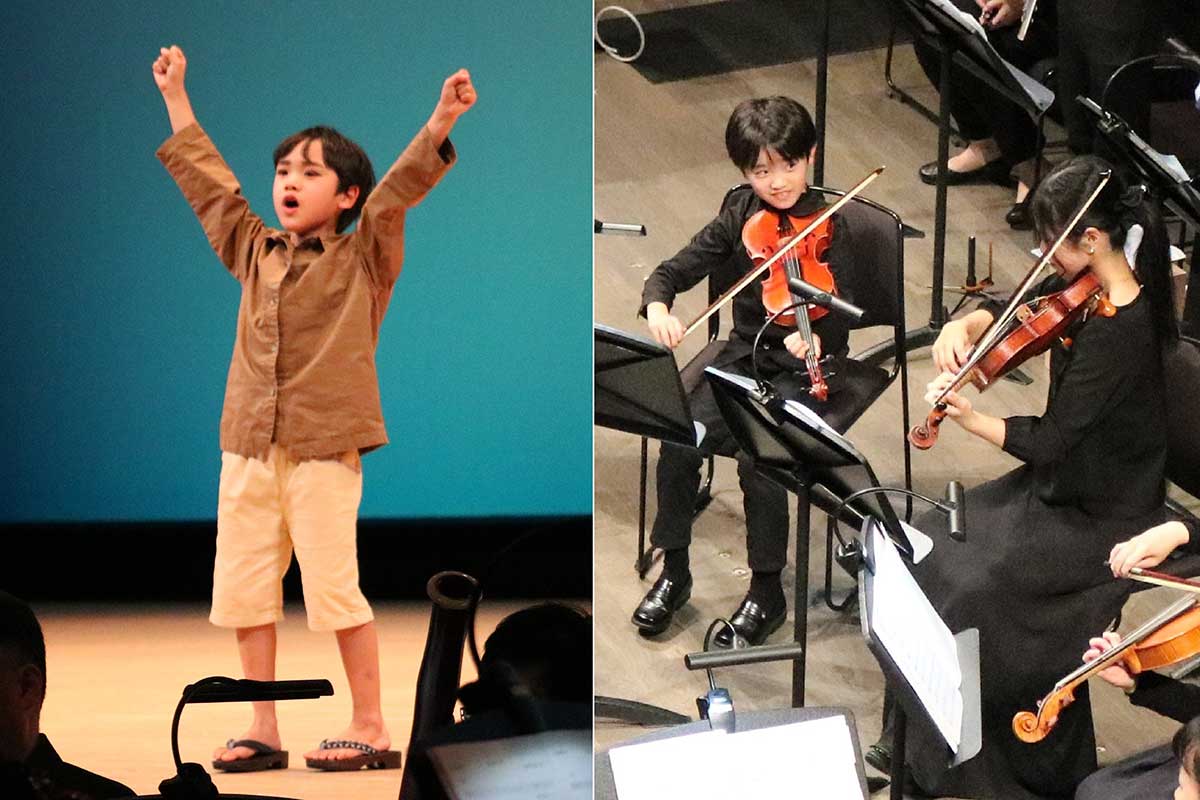

創立150周年記念式典で元気な歌声を響かせる唐丹小児童

創立150周年を迎えた釜石市立唐丹小学校(柏﨑裕之校長、児童52人)で3日、記念式典が開かれた。唐丹町の唐丹小中体育館には在校生、教職員のほか、保護者や同窓生でもある住民、来賓ら約170人が集合し、地域みんなで同校の“150歳”をお祝い。歴史を振り返り、伝統を未来につなぐ思いを新たにした。

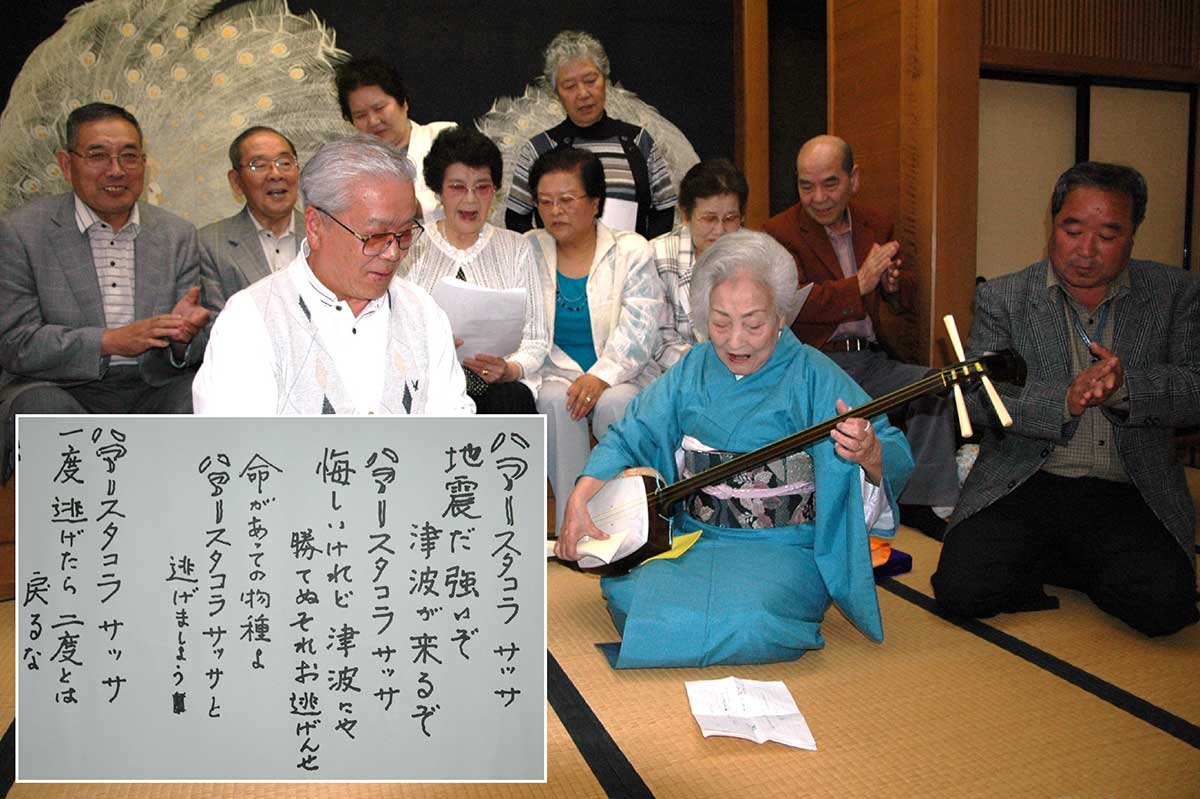

同校は1873(明治6)年3月、唐丹学校として創立。1896(明治29)年と1933(昭和8)年に三陸大津波、2011(平成23)年には東日本大震災津波で校舎が大きな被害を受けるなど幾度の災禍をこえ、「唐丹村立」から「釜石市立」への移行、統合、校舎移転など歴史を重ねてきた。

震災では片岸地区にあった校舎のほとんどが損壊し、他地域の小学校を間借りして授業を継続。同様に利用不能となった小白浜地区の唐丹中跡地に仮設校舎が設けられると、地区に戻って中学生と一緒に過ごした。すぐそばで進む新校舎(小中併設)の建設を見守り、17年2月から新しい学びやで生活を始めた。

東日本大震災後に完成した唐丹小の校舎。中学生と共に学ぶ

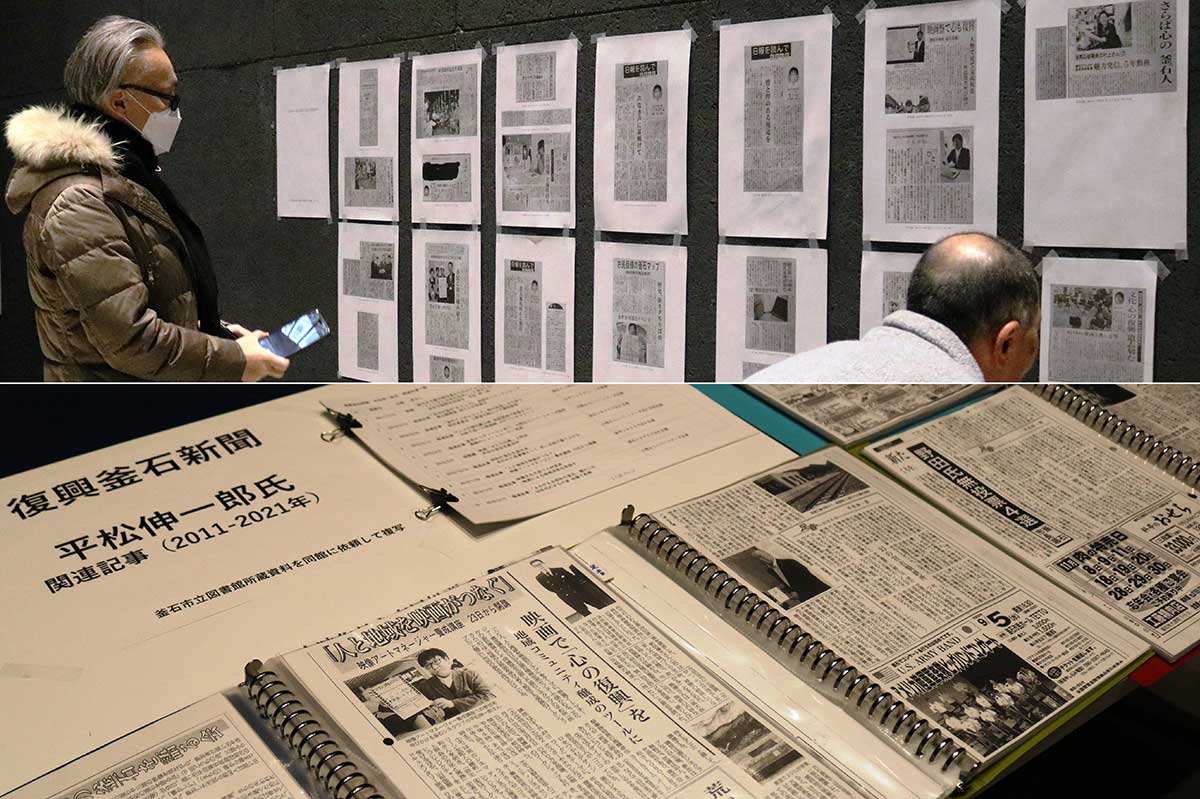

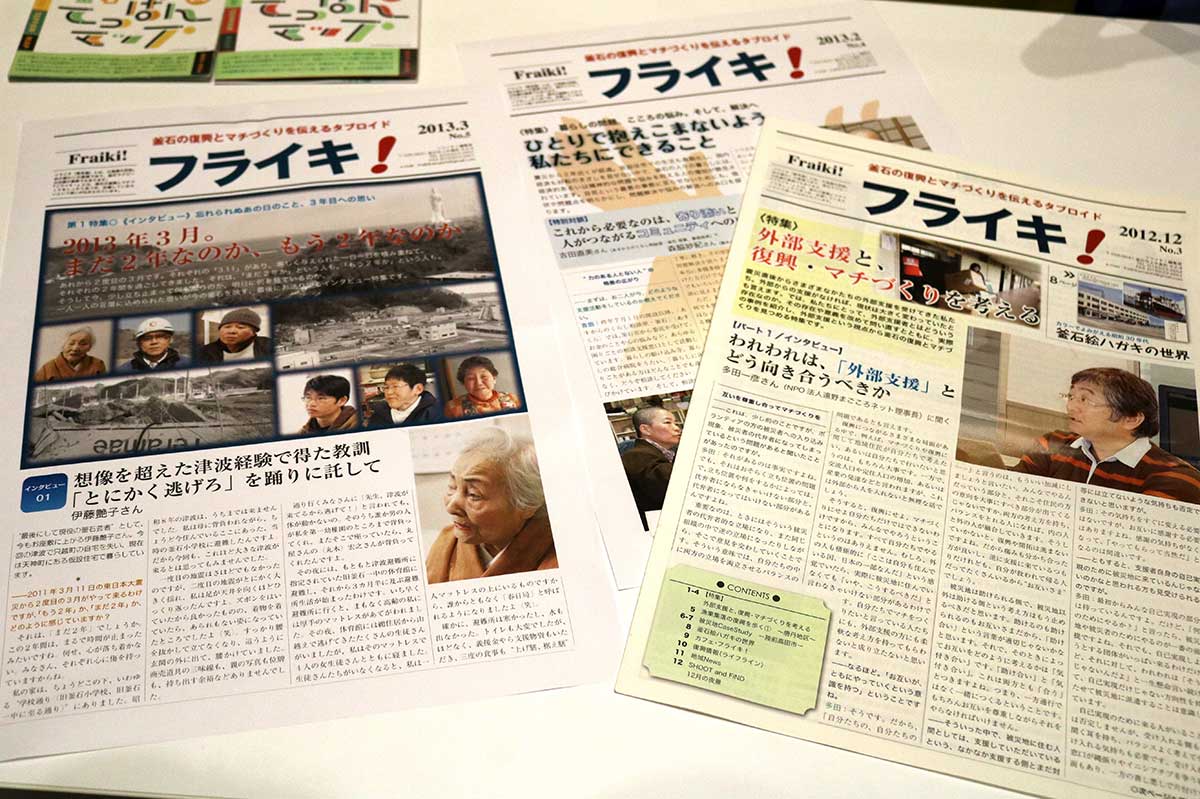

唐丹小の卒業児童数は5000人超。「『自ら学び 心豊かで たくましい子ども』の育成」を教育目標に定め、子どもたちは日々学んでいる。地域と学校が一体となって教育振興に取り組んでいるのが特徴。また、30年以上続く新聞教育は内閣総理大臣賞を始め数多くの受賞歴があり、新聞作りを通して児童らは表現力を高め、ものの見方や感じ方を育んでいる。

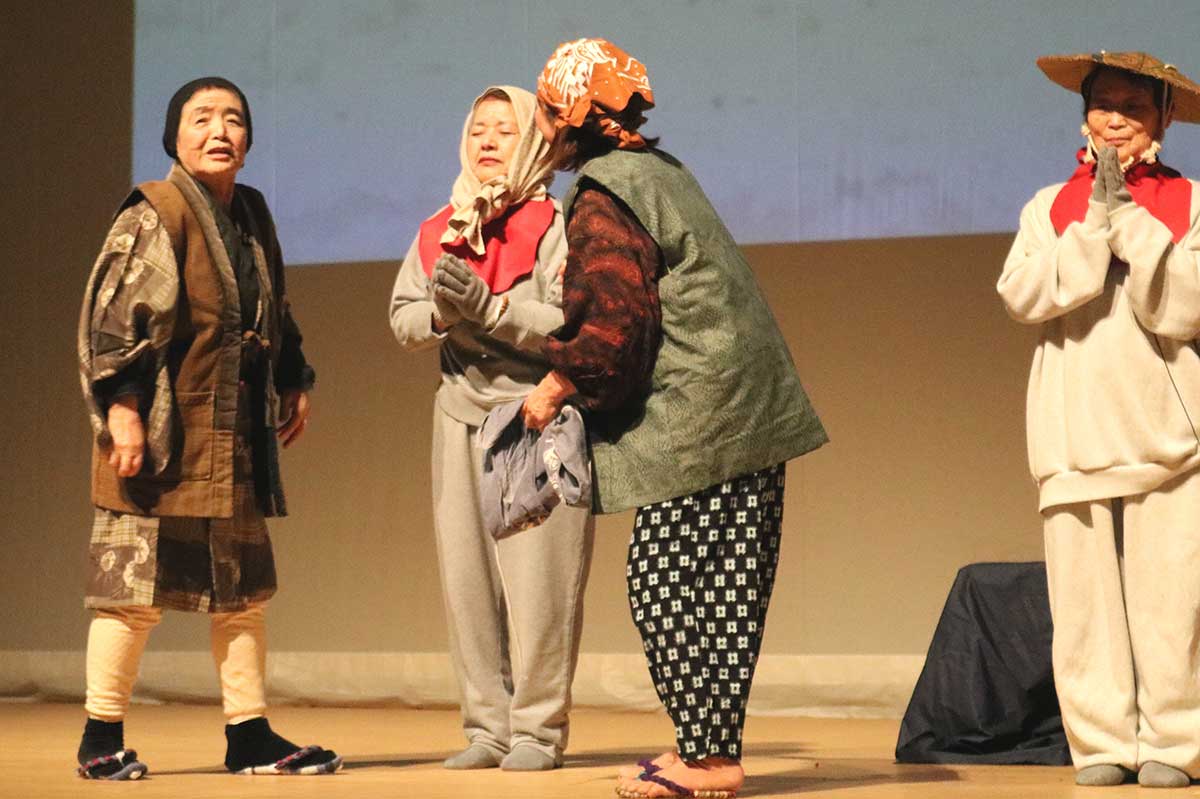

歴史を振り返り、伝統をつなぐ思いを深めた記念式典

式典で、創立150周年実行委員会の留畑丈治実行委員長が主催者を代表して式辞。「みんなと一緒にお祝いができてうれしい。たくさんの応援を感じ、地域を愛する気持ちを持ち続けてほしい」と児童に呼びかけた。柏﨑校長は「地域とスクラムを組んで復興の歩みを進めてきた。これからも協働して歩み続ける。変わらぬ愛情と温かさを持って見守ってほしい」と望んだ。

祝辞に立った小野共市長は同校の卒業生(1983年度卒)で、「地域の文化や伝統を引き継ぎ、明るくたくましく立派に成長して」と激励した。高橋勝教育長も地域協働の学校運営が続くことを期待。歴代校長10人、同PTA会長17人、震災関連などの支援者8人に感謝状を贈ったほか、PTA全国表彰を受けた1人に表彰状を伝達した。

表彰を受けた歴代校長や支援者、実行委、学校関係者

学校の歴史を振り返る写真をスライドショーで映した後、児童が思い出や祝いの言葉をつなぐ「呼びかけ」と合唱を披露。児童会長の小川原優陽君(6年)は「僕たちは震災の年に生まれた。家族や地域の支え、全国から支援を受けて今がある。すぐには恩返しできないけど、仲間や絆、誰かを支える気持ちを大切にしていきたい」と思いを込めた。「…荒波ときに よするとも 不屈の心 ゆるぎなし…」。校歌斉唱で締めくくった。

呼びかけで日頃の感謝を地域に伝える子どもたち

「来てくれてありがとう」。記念の紅白餅を手渡す児童

記念事業も 教育目標パネル作成、社交ダンス観賞

卒業生が制作した教育目標のパネルをお披露目した

記念事業として、教育目標を記したパネル(縦122センチ、横200センチ)を作成。式典に先立って除幕し、お披露目した。市外で看板業を営む卒業生が協力。青色の背景は唐丹の空と海をイメージし、輝く虹を加えた。文字はひらがなを多用し、低学年の児童が理解できるよう優しい配慮も。「唐丹から育った子どもたちが平和な世界を築くための懸け橋になってほしい」との願いを込めた。

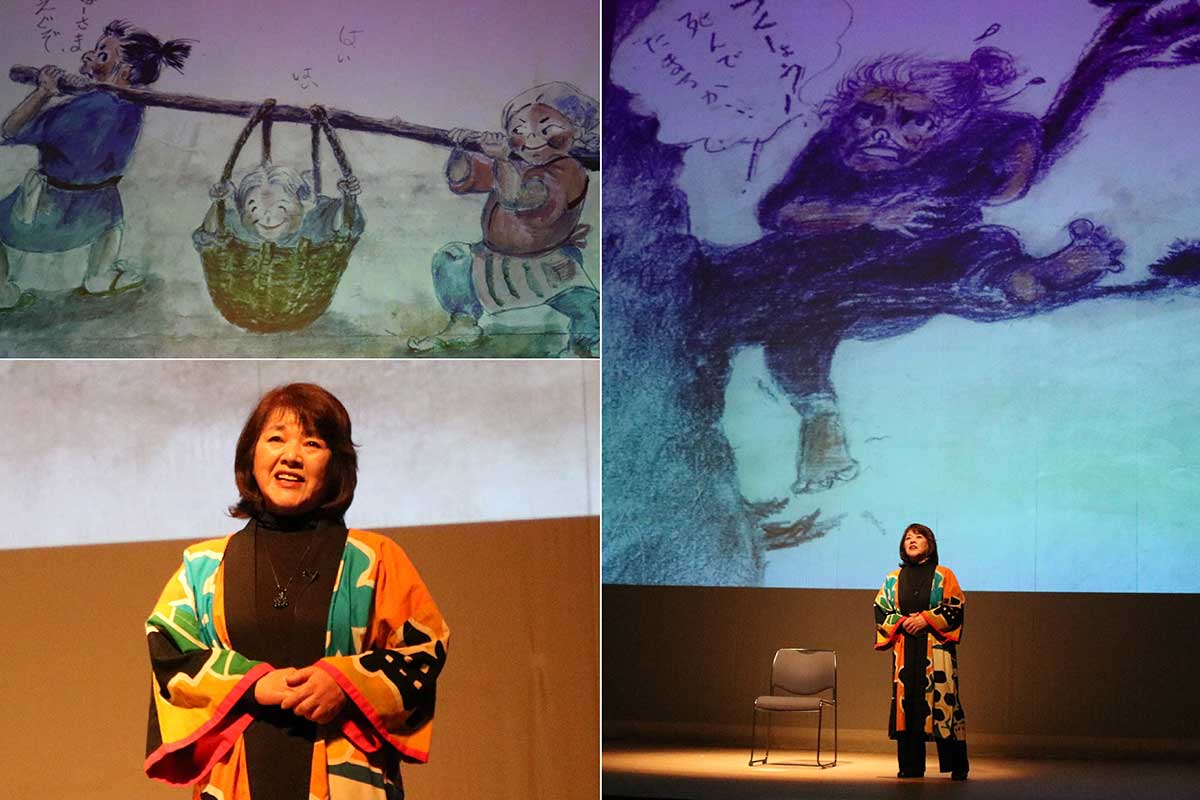

プロのダンサーとして活躍する卒業生を招いた「ようこそ先輩~社交ダンス鑑賞会」もその一つ。1月24日に同校で開かれ、東京で社交ダンス教室を経営する上村和之さん(40)=1994年度卒=と、妻の迪子さん(39)が講師を務めた。2人は「ワルツ」などで優雅な踊りを披露。特別レッスンでは子どもたちが実際にステップを踏み、ダンスの楽しさに触れた。

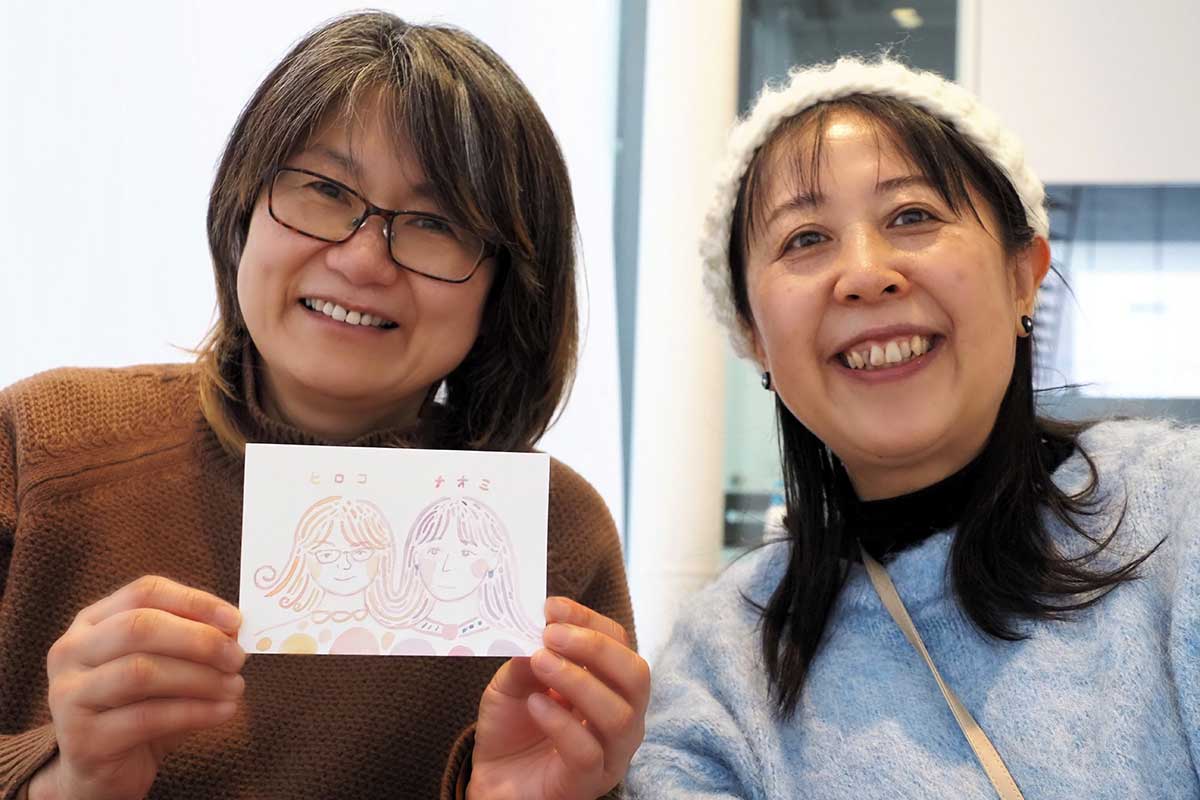

社交ダンス鑑賞会で華麗に踊る上村和之さん、迪子さんペア

音楽に合わせてステップを踏んでみる。上村さんへの質問タイムも

「ペアで踊るのが魅力。頭も使う」と上村さん。プロを目指した理由を聞かれると、「人と向き合う仕事だから」と答えた。友達と向かい合って互いに手を取り、失敗しても楽しそうに歓声を上げる児童らの様子に目を細め、「思い切ってやりたいことをやってほしい」とエールを送った。

「いい思い出に」。先輩との交流を楽しんだ唐丹小6年生

子どもたちは「きれいでした」「カッコいい。また見たい」と感想。佐久間桜音(おと)さん(5年)は「少し難しかった。でもだんだん踊れるようになってうれしかった」と笑った。