満開の花が来場者を迎えた「橋野鉄鉱山フラワーガーデン」内のラベンダー畑=17日

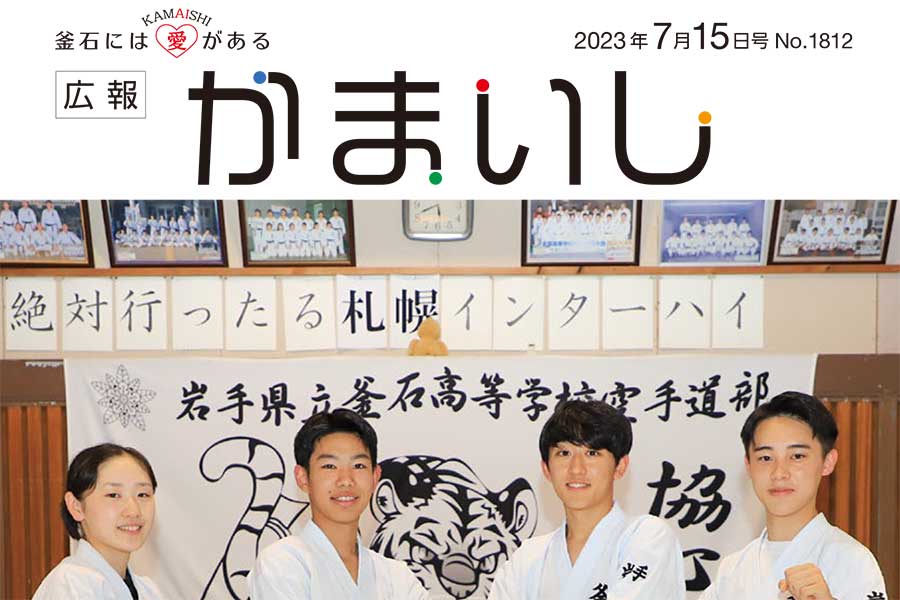

釜石市橋野町青ノ木の「橋野鉄鉱山フラワーガーデン」内のラベンダー畑で15日から3日間、花の観賞と刈り取りを楽しむ会が開かれた。最終日の17日はラベンダースティックやリースの製作体験も行われ、訪れた人たちがさわやかな香りに包まれながら心地よい時間を過ごした。

橋野町振興協議会(菊池郁夫会長)が整備、管理する同畑には、約500株のグロッソラベンダーが育つ。7月に入って咲き始めた花はイベント期間中に満開を迎えた。15、16日はあいにくの雨模様となったが、17日は天候が回復。午前中から家族連れや友人グループなどが次々に訪れた。来場者は一束300円の刈り取り体験を楽しみ、持ち帰った。期間中はラベンダー苗の販売もあり、育て方もレクチャーした。

スーッとするいい香りに包まれながら花の刈り取りを楽しむ

株分けして育てた苗も販売。橋野町振興協議会のスタッフ(右)が育て方をアドバイス

17日午前には、栗橋公民館(二本松由美子館長)が主催するラベンダーを使った小物作りも行われた。地元橋野町の菊池まり子さん、菊池美江子さんが講師。2人は、ラベンダーの香りを長く楽しむための装飾グッズを作り、地元の産直・橋野どんぐり広場でも販売している。参加者はリボンと編み込む「ラベンダースティック」、同じドライフラワー素材として人気のアナベル(アメリカ原産アジサイ)やニゲラの実などと組み合わせたリース作りを楽しんだ。

友人に誘われ、初めて足を運んだ唐丹町の山田美智子さん(68)は「きれいですね。いい匂いに癒やされる」と心身ともにリラックス。リース作りも楽しみ、「出来栄えにも大満足」と笑みを広げた。刈った花はドライフラワーにして楽しむという。

ラベンダーとさまざまな植物を組み合わせてオリジナルのリース作り

講師の菊池まり子さんは「多くの方に来ていただきうれしい。体験コーナーも好評で、皆さん、喜んでくれた」と感謝。橋野鉄鉱山は世界遺産登録から8年―。周辺は春から夏にかけてサクラやフジ、ツツジ、ラベンダーと季節の花々を楽しめるスポットにもなっている。「史跡見学とともに橋野の自然、おいしい空気を満喫して帰ってもらえたら」と菊池さん。

同振興協はラベンダーの香りを生かした加工品販売などを目的に2003年から栽培を開始。畑は当初、現橋野鉄鉱山インフォメーションセンター駐車場の場所にあったが、世界遺産登録に伴う周辺整備のため一時撤去。15年、一般財団法人セブン―イレブン記念財団(東京都)の助成を受け、現在地に再整備した。20年には市の補助金を活用し、ラベンダー畑を含む一帯約2300平方メートルをフラワーガーデンとして整備している。

ラベンダーは今年、株分けなどで増やした苗と新たに購入した苗約100本を新たに植栽する予定。来年は面積を拡大した畑が見られそうだ。

ラベンダー畑には今後、新たに苗を植える予定。来年以降、さらに多くの花が見られそう