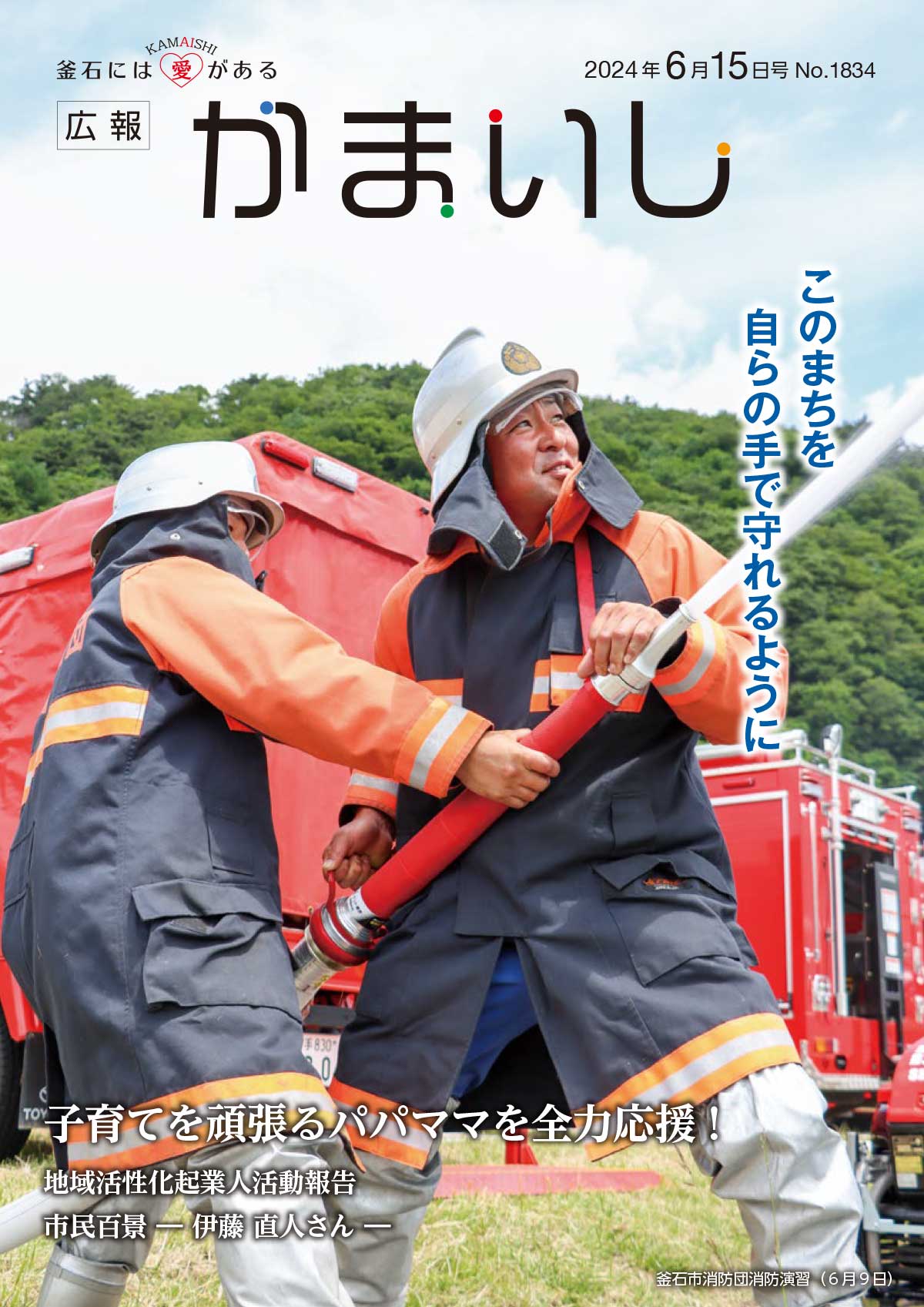

警察業務への協力で感謝状を贈られた釜石・大槌地区の団体や個人=1日、釜石警察署

犯罪や交通事故の防止活動などで警察業務に協力してきた団体や個人への感謝状贈呈式が1日、釜石市中妻町の釜石警察署(三浦正人署長)で行われた。長年の貢献で2人に県警察本部長感謝状、3団体6人に釜石警察署長感謝状が贈られた。

警察業務協力者への感謝状贈呈は、1954(昭和29)年7月1日に現行の警察制度が施行され、都道府県警察が発足したことにちなみ、毎年この日に行われている。釜石署では今回、登下校時の児童の見守り、少年の非行防止、交通安全意識の啓発、防犯パトロール、特殊詐欺被害防止の広報活動などで功労のあった団体と個人が対象となり、三浦署長が一人一人に感謝状を手渡して気持ちを伝えた。

県警本部長名、釜石署長名の感謝状が贈られた

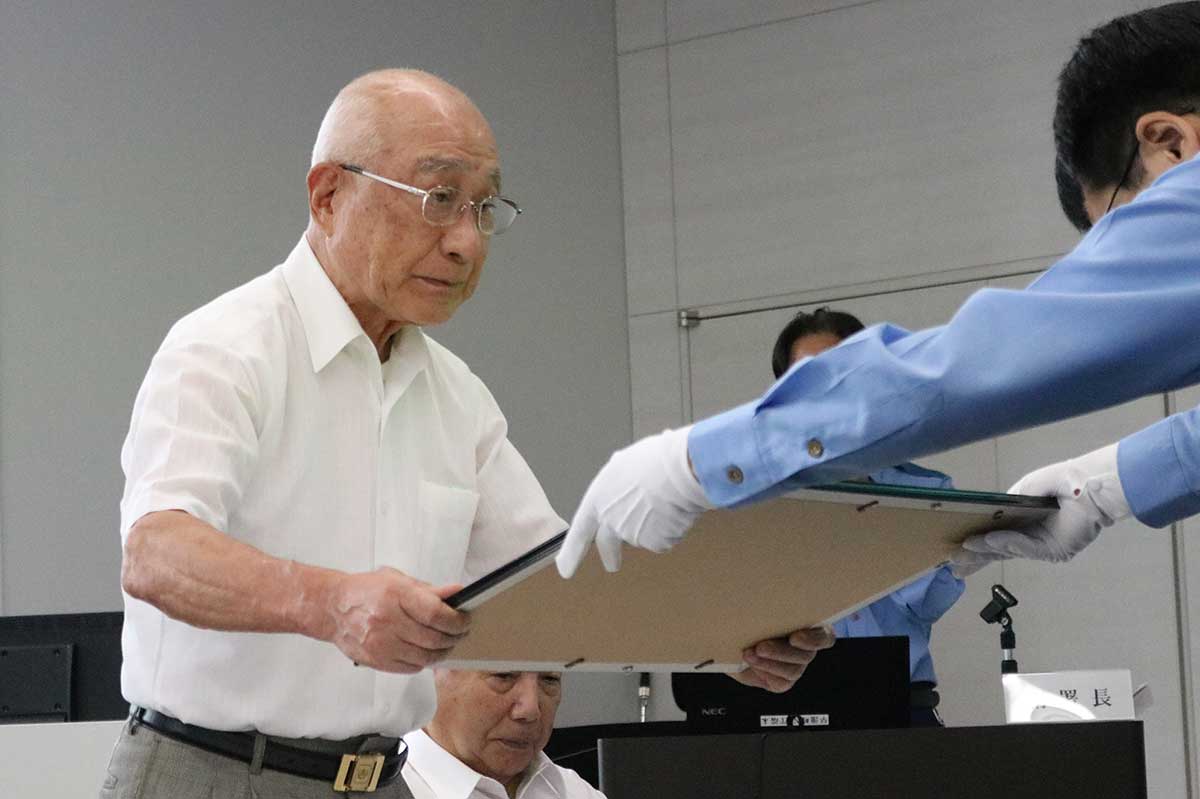

三浦正人署長(右)が対象者に賞状を手渡し、感謝の気持ちを表した

三浦署長は同署管内の治安情勢についても説明。刑法犯認知件数は2015年以降、減少が続いていたが、21年から増加に転じ、中でも詐欺被害が増えていることを指摘。本年度に入り、SNSの利用で多額の現金をだまし取られる被害も発生していることを伝えた。昨年の交通事故件数は前年より減少したが、今年に入り増加傾向に。2月には大槌町内で死亡事故もあり、「予断を許さない状況」とし、「地域住民の安全、安心のため力添えを」と引き続きの協力を願った。

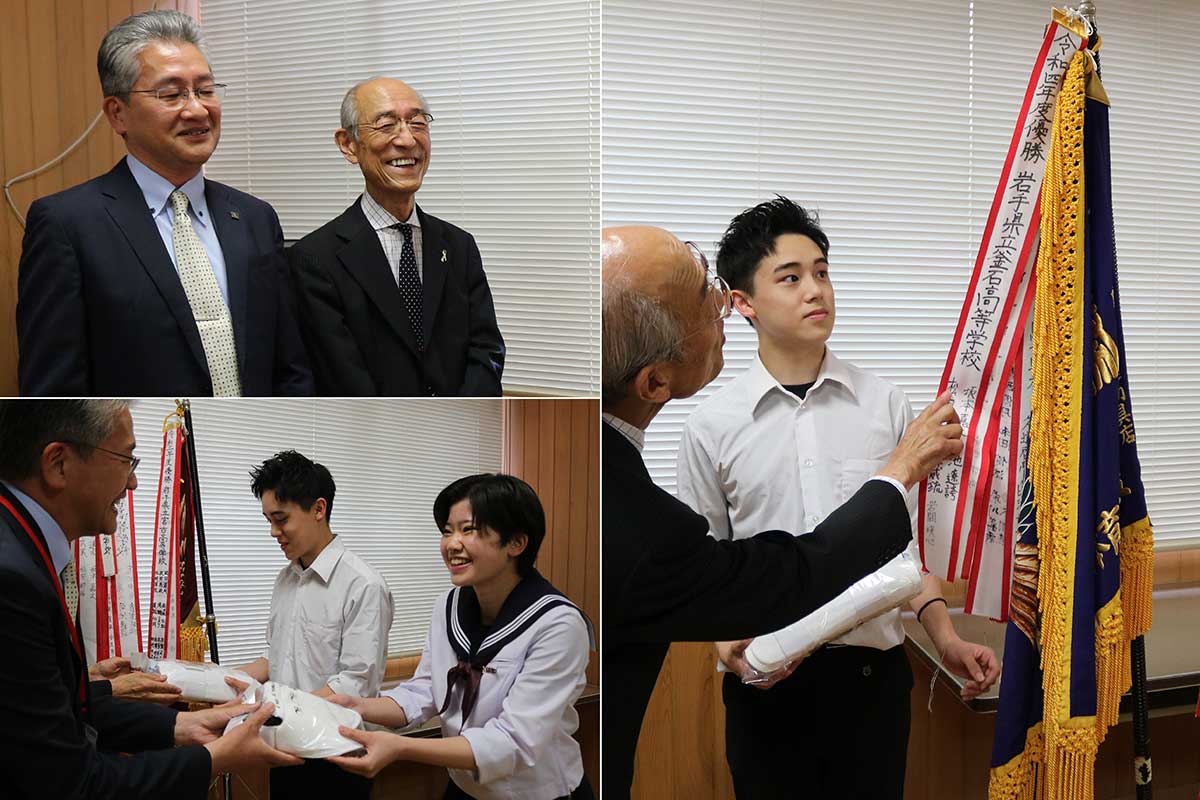

県警本部長感謝状を受けた佐々木喜一さん(83)は町内会長を務める小佐野町で、20年近く下校時の児童の見守り、月1回の町内防犯パトロールなどを継続。小佐野交番の開所時には同交番連絡協議会の立ち上げにも尽力した。「今のところ大きな犯罪はないが、町内を走る国道は過去に死亡事故が多発していた。幸い今年はゼロだが、高齢者が信号のない場所を横断するケースがあり心配。さらに注意喚起をしていきたい」と気を引き締めた。

「県警察本部長感謝状」を受けた佐々木喜一さん

釜石署長感謝状を受けた柴田渥さん(77)は松原町内会長で、地域の防犯意識向上、犯罪予防活動に尽力する。東日本大震災の津波被害を受けた同地区は、世帯数が3分の1に減少。独居高齢者が増え、本人や周囲が気付かぬまま犯罪に巻き込まれる危険性もあることから、「詐欺が疑われる不審電話、しつこいセールスなど電話対応に関する注意喚起は一層重要。100歳体操など定期的に集まる機会は情報交換の場にもなっているので、防犯への心構えも呼び掛けていきたい」と話した。

防犯、交通安全など地域を守る活動を長年続けてきた皆さん。住民の安全安心に大きく貢献

感謝状を受けた団体、個人は次の通り。

【県警察本部長感謝状】 祝田稔平(大槌町上町)、佐々木喜一(釜石市小佐野町)

【釜石警察署長感謝状】 ▽団体:釜石市立甲子小学校、釜石遊技業組合、中妻地区見守り隊 ▽個人:猪又春一(平田)、佐々木静男(平田町)、佐々木義晴(小佐野町)、柴田渥(松原町)、武石勝雄(野田町)、佐々木正雪(甲子町)※いずれも釜石市