釜石市で地区ごと月1回(土曜日)行われているプラスチックごみの収集=17日

釜石市は本年度4月からプラスチックごみの分別収集を開始した。月1回(地区ごとに定められた土曜日)、すでに実施しているペットボトルと合わせ、同じ日に収集している。地球環境に配慮したプラスチックの再資源化を促し、同市のごみ処理費用を削減するのが大きな目的。開始から1カ月が経過したが、市民からは一般ごみとの分別の判断に迷う声も聞かれる。現状を取材した。

同市が分別収集するプラごみは「プラスチック製容器包装」と「製品プラスチック」。容器包装は「プラ」マーク表示のある食料品や日用品などの容器、包装、緩衝材で、袋やボトル、ケース類、ペットボトルのキャップ・ラベル、発砲スチロール、食品トレイなど。製品プラは「プラ」表示はないが、プラ100%でできていて、大きさ50センチ以下のもの(厚さ5ミリ未満)。例としては食品保存容器や食器、バケツ、CD・DVDなど。収集できるのは食品の油分や塩分が付着していない、洗剤やシャンプーの中身が残っていない…など、いずれも汚れのないきれいな状態のものだけ。

洗ったものは乾かし、容器包装、製品ともに中身を確認できる透明または半透明の袋に入れて、収集日当日午前8時までに集積所に出す。市指定ごみ袋で出す場合は袋に「プラ」と書き、一般ごみではないことを示すと良い。

4月から収集を開始した「プラスチック製容器包装(“プラ”表示あり)」と「製品プラスチック(同表示なし)」の例

地区ごとに定められている月1回の収集日(市配布のごみカレンダー参照)午前8時までに出す

市の委託業者「新菱和運送」によるプラごみの収集作業(ペットボトルと同時回収)。17日は車両6台が稼働

市生活環境課によると、4月の収集実績は5日484キロ、12日819キロ、19日1112キロ、26日708キロで、計3123キロ。分別が始まったばかりというのもあるが、「市全体の収集量としてみると、当初見込みよりもまだまだ少ない状況」だという。汚れの付着やプラ以外の混入で資源物にならなかった残渣(ざんさ)は4週で計140キロ。これは「割合としては比較的少なく、気を付けて分別してもらっている印象」と受け止める。

市民からの問い合わせで多いのは、収集可能なプラの判断基準。次の再資源化につなげるためには「完全にきれいなもの」が求められるが、始まったばかりの現時点では市民の対応が追い付かない側面もあることから、「汚れを落とすのに手間や労力を要する場合や、どの程度洗えばいいか迷った時は一般ごみに。まずは分別の意識を高めてもらい、できるところからご協力を」と呼び掛ける。

収集した家庭プラごみは岩手資源循環の処理施設(釜石総合リサイクルセンター)に搬入される(17日午前撮影)

プラごみは検品後、機械に投入。破集袋機で回収時の袋をはずす

プラごみは市の収集運搬委託業者(釜石清掃企業、新菱和運送)が収集。リサイクルのための選別、梱包(こんぽう)を請け負う同市平田、岩手資源循環(谷博之代表取締役)の処理施設に持ち込まれる。破集袋機で回収時の袋をはずし、手選別ラインでプラ再生できないものを除去。磁選機で混入金属を回収した後、圧縮梱包機で「プラスチックベール」という固まりする。プラベールは再生事業者に引き渡され、再生プラ製品の一部材料となるペレットや物流パレット(荷役台)に加工される。

資源としてプラ再生できないものを人の目で見極め除去する手選別ライン

収集時に交じってしまったペットボトルもラインからはずす。ペットボトルは別に梱包するため

最後は圧縮梱包機で「プラスチックベール」に加工。1個の重さは約250キロ

同市のプラ分別収集について谷代表取締役は「搬入されているものは非常にきれい」と好感触。ペットボトルと同時収集だが、梱包は“容器包装、製品プラ”と“ペットボトル”それぞれに行うため、「必ず別々の袋に入れて出してほしい」と呼び掛ける。スタート1カ月の搬入量から、「(分別収集を)まだ知らない人が多いのでは。人口規模からすると、月に30トンぐらいは出ると思われるが、今はまだ10分の1程度」と話す。家庭から出るごみの約6割はプラごみ。分別するだけで、一般ごみの量は半分以下になるという。同社では市民の直接搬入も受け入れる(無料)。プラごみ、ペットボトルともに平日(月~金)は午前8時半から午後4時半まで、土曜日は午前8時半から正午まで受け付ける。

プラごみの処理作業には社員とパート10人前後があたる(19日午前撮影)

2022年4月の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行で、自治体は容器包装プラに加え、製品プラの分別収集・再商品化が努力義務となった。容器包装プラの分別収集は本県33市町村のうち23市町村で開始済み。沿岸南部では大槌町だけが実施していた。釜石市は今回、容器包装と製品両プラの分別収集に着手。同市のごみは3市2町で運営する岩手沿岸南部クリーンセンター(同市平田)で溶融処理するが、プラ分別でセンターに持ち込む量を減らすことで、同市の処理費用の負担割合を減らしたいとの狙いがある。2023年度、同市のごみ処理にかかった費用は約6億1000万円。市民1人あたり、年間約2万円を負担している計算になる。

市生活環境課の二本松史敏課長は「プラ分別の浸透には時間がかかると思うが、市広報などで繰り返し周知しながら、精度も高めていければ」とし、より多くの市民の意識変容、実践に期待する。

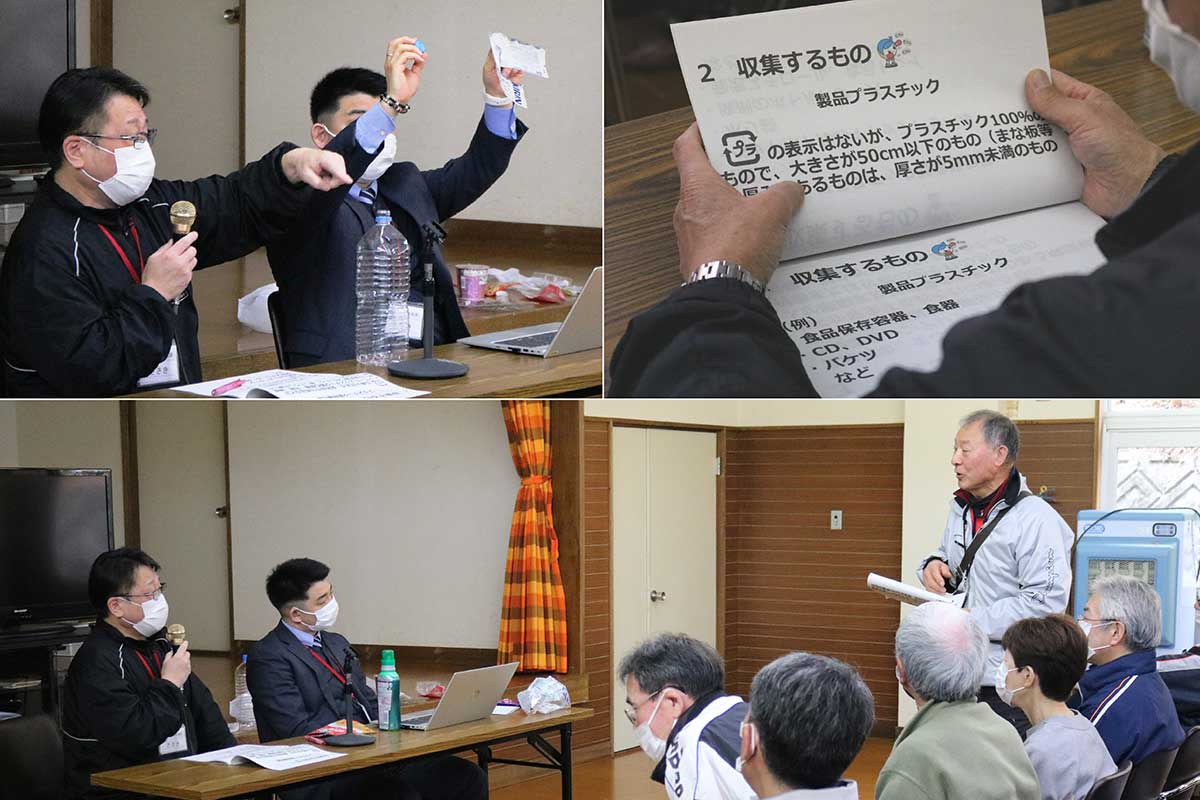

プラごみ分別収集開始に先駆け、栗林町で開かれた説明会。栗林共栄会が市に要請し開催した=3月30日

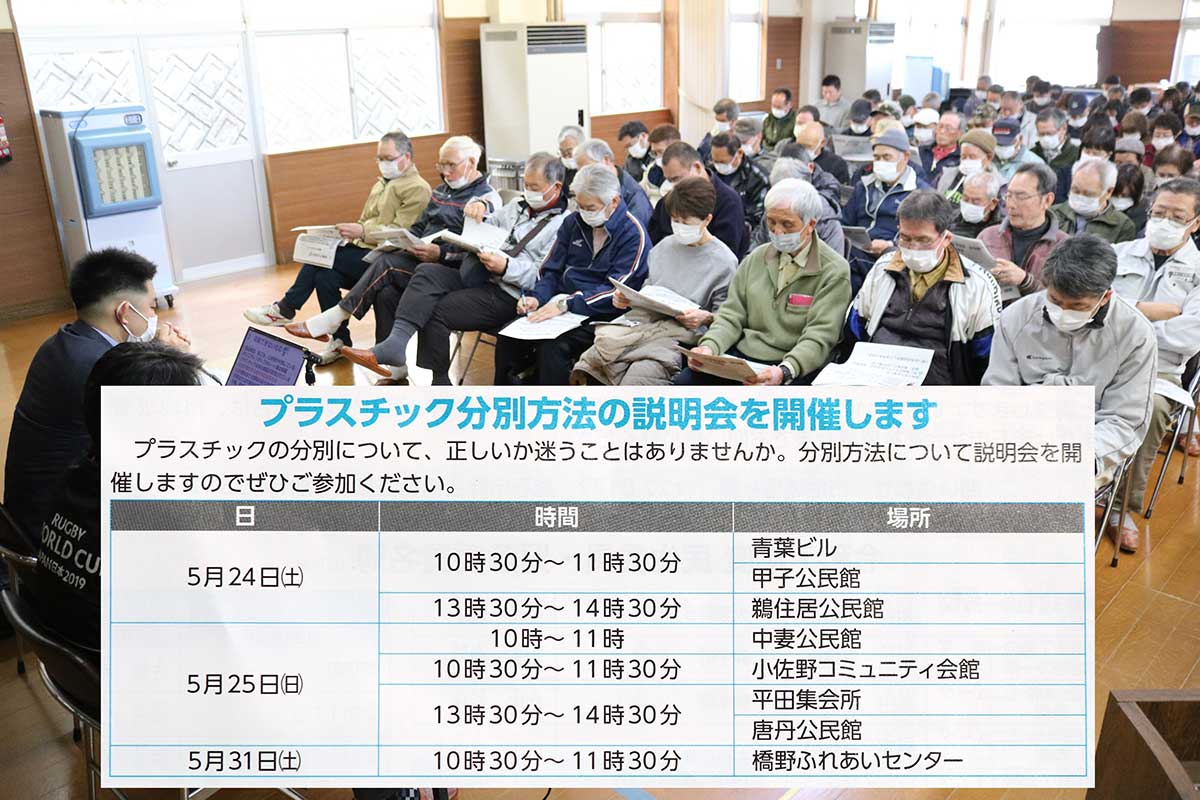

市はプラスチック分別の方法についての住民向け説明会を5月24、25、31日に市内8地区で開催予定。実際にやってみて分からないこと、迷っていることなどを聞いてほしいとしている。日程、場所は市広報5月15日号に掲載している。

5月24、25、31日に開かれるプラスチック分別方法の説明会日程