手回し発電で魚釣りを楽しむ親子=7日、釜石市自然・生活環境展

6月の「環境月間」に合わせ、釜石市は7、8の両日、港町のイオンタウン釜石で自然・生活環境展を開いた。各種体験や情報提供を通して、日々の暮らしが地球環境に直結していることを広報。地球温暖化の影響による異常気象で、世界各地で風水害被害が頻発するなど環境問題への対応は待ったなしの状態。日常生活での意識、行動変容につなげるきっかけにと、親しみやすいコンテンツで来場者を迎えた。

環境月間は、国連が定める6月5日の「世界環境デー」(日本では環境の日)に由来。この日は1972年にストックホルムで「国連人間環境会議」が開かれた日で、日本がセネガルと共同で、環境への意識啓発の日として提案したことによる。

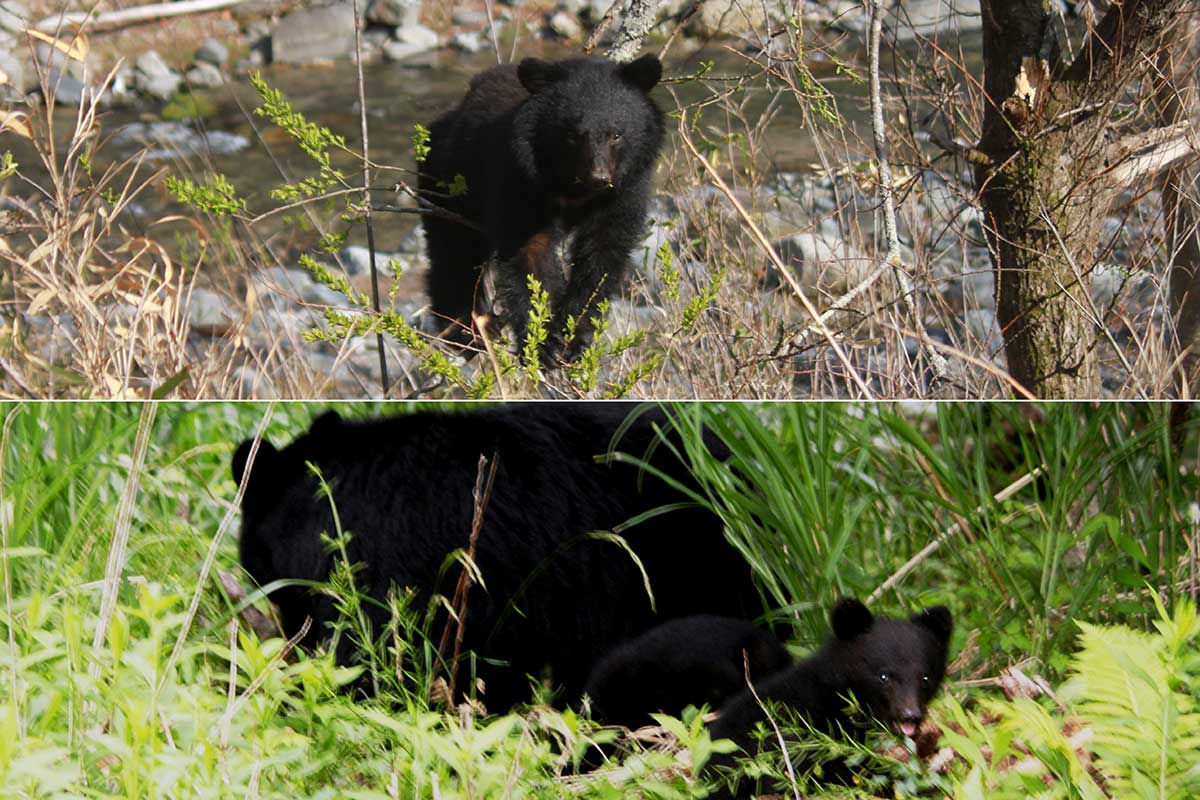

釜石市では毎年、市民に環境への理解を深めてもらう催しを実施。今年も楽しみながら学べる企画を用意した。釜石の動植物にスポットを当てた展示では、市の花「ハマユリ」、同木「タブノキ」、同鳥「オオミズナギドリ」を写真で紹介。釜石で見られる生き物の幼虫クイズもあった。県環境学習交流センター(盛岡市)は県産間伐材の積み木広場、さまざまな樹木の実を段ボールの台紙に貼り付けてオブジェを作る工作コーナーを開設。ドングリや松ぼっくりは樹木によって大きさや形が異なり、解説パネルで名称も紹介した。

釜石市の花、木、鳥を紹介する展示コーナーで豊かな自然をPR

県環境学習交流センターが開いた「森の工作館」

さまざまな木の実を台紙に配置してオリジナル作品を作る。発想は無限大!

完成した作品を手にする子どもたち。「お家のどこに飾ろうかな?」

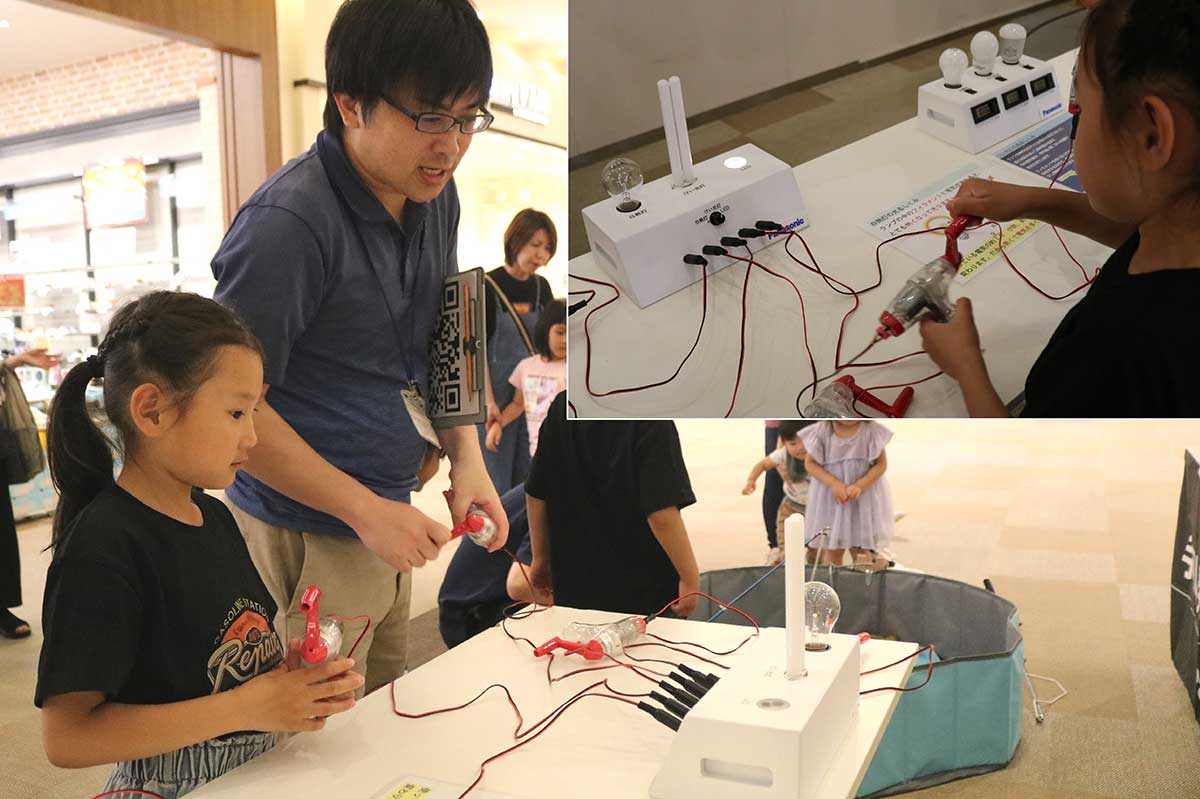

電気について学べるコーナーでは、手回し発電機で電気をつくる体験が行われた。来場者は白熱灯、蛍光灯、LED(発光ダイオード)を点灯させるのにどれだけの電力が必要かを実体験。発光する時に熱が出ないLEDは無駄なエネルギーを使わないため、消費電力が少なく長寿命であることなども学んだ。釣り糸の先端に取り付けた電磁石で魚のぬいぐるみを釣る体験も。竿の手元にはリールの代わりに手回し発電機が取り付けられていて、回す手を止めると電流が切れ、磁力が失われるしくみ。挑戦した子どもたちは、発電機のハンドルを懸命に回し、電気を生むことは簡単ではないことを実感した。

手回し発電機で白熱灯、蛍光灯、LEDを点灯させてみる。「一番、電気が必要なのは?」

魚の頭の先に付いた金属に釣り糸の先端の電磁石を合わせてから手回し発電機を回す

「釣れた、釣れた!」 電気をつくる大変さも感じた電磁石による魚釣り体験

同市で4月から始まったプラスチックごみの分別収集にちなんだクイズもあり、挑戦者には景品をプレゼント。会場では親子で各種体験を楽しむ姿が多く見られ、地球環境にやさしい生活へ意識を高めた様子だった。

同市の今野莉心さん(6)は電磁石の魚釣りを体験。「楽しかった。(発電機のハンドルを)回すの、大変だった」と言いつつ、釣り上げたチンアナゴとサバににっこり。「ゲームセンターよりも熱中しているかも!?」と笑う父幸輝さん(30)は「電気のことを子どもでも分かるようにという配慮がうれしい」と歓迎。家庭では使わない部屋の照明を消す、テレビを見ていない時は確実に消す…など、家族で省エネを実践する。プラごみ分別も「ガイドブックを見ながらやれば難しいことはない」とし、「環境のためになるのであれば、子どもと一緒にどんどん取り組んでいきたい」と話した。

市生活環境課環境保全係の佐々木歩主任は「環境というと複合的な問題が絡み、難しいとか興味がないという方もいるかもしれないが、多くは私たちの生活に密着したこと。まずは足元の部分を見直し、(省エネやごみ分別など)自分たちでできることから取り組んでほしい。こうしたイベントが環境について考えるきっかけにもなれば」と期待した。