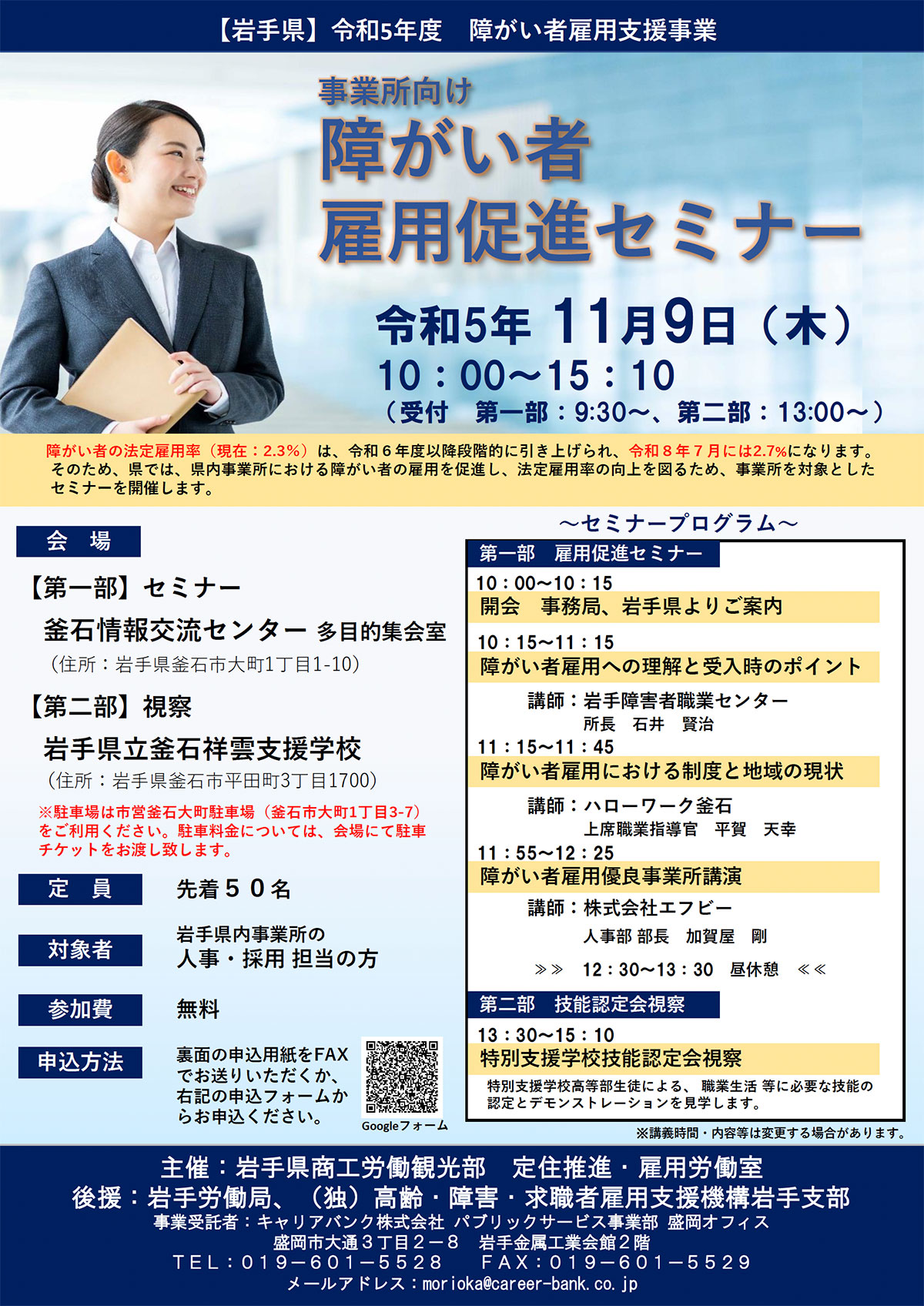

障がい者の法定雇用率(現在2.3%)は、令和6年度以降段階的に引き上げられ、令和8年7月には2.7%になります。

そのため、県では、県内事業所における障がい者の雇用を促進し、法定雇用率の向上を図るため、事業所を対象としたセミナーを開催します。

開催概要

日時・会場

日時 令和5年11月9日(木)10:00~15:10

(受付 第一部 9:30~、第二部 13:00~)

会場

【第一部】セミナー 釜石情報交流センター 多目的集会室(釜石市大町1丁目1-10)

【第二部】視察 岩手県立釜石祥雲支援学校(釜石市平田町3丁目1700)

※終日参加、第一部のみ、第二部のみのいずれかで申込みが可能です。

※駐車場は、市営釜石大町駐車場(釜石市大町1丁目3-7)をご利用ください。会場で駐車チケットをお渡しします。

対象・定員

岩手県内事業所の人事・採用担当者 先着50名

プログラム

第一部 雇用促進セミナー

- 事務局、岩手県からご案内

- 障がい者雇用への理解と受入時のポイント

講師:岩手障害者職業センター 所長 石井賢治 - 障がい者雇用における制度と地域の現状

講師:ハローワーク釜石 上席職業指導官 平賀天幸 - 障がい者雇用優良事業所講演

講師:株式会社エフビー 人事部部長 加賀屋剛

第二部 技能認定会視察

- 特別支援学校技能認定会視察

- 特別支援学校高等部生徒による、職業生活等に必要な技能の認定とデモンストレーションを見学します。

タイムスケジュール等の詳細は岩手県ホームページをご確認ください。

岩手県 – 令和5年度障がい者雇用促進セミナーを開催します (pref.iwate.jp)

お申込み方法

下記申込用紙に記入の上FAXでお申し込みいただくか、チラシ記載のQRコードからGoogleフォームにアクセスし、必要事項を入力ください。

障がい者雇用促進セミナー チラシ兼参加申込書[PDF:735KB]

FAX:019-601-5529

申込締切 令和5年11月2日(木)

お問い合わせ先

キャリアバンク株式会社 パブリックサービス事業部 盛岡オフィス

TEL 019-601-5528 FAX 019-601-5529

メール morioka@career-bank.co.jp

釜石市 産業振興部 商工観光課 商工業支援係

〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号

電話:0193-22-2111 / Fax 0193-22-2762 / メール

元記事:https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2023092500027/

釜石市

釜石市公式サイトと連携し、縁とらんすがピックアップした記事を掲載しています。記事の内容に関するお問い合わせは、各記事の担当窓口までお問い合わせください。