8年目の運行を開始した「SL銀河」。雄姿再び!

JR釜石線(花巻―釜石間、90・2キロ)を走る蒸気機関車「SL銀河」は、21日から今季の運行を開始した。初日は「SL銀河東北DC結び号」として、特別に盛岡駅始発で釜石駅まで運行。沿線では、1年ぶりの運行を喜ぶ住民らが手旗を振って歓迎した。12月5日まで、毎週土・日曜日に上下32本の運行を予定する。

東日本大震災で被災した東北の復興支援、地域活性化を目的に、2014年に運行を開始した「SL銀河」。例年は春の観光シーズン入りに合わせ、4月に運行を開始するが、今年は昨年の運行終了後、数年に一度の機関車の大規模な点検整備を実施したことで夏の開始となった。

21、22の両日は、「東北デスティネーションキャンペーン(DC)」(4月1日~9月30日)のヘッドマークを付けて運行した。東北DCは、震災10年に合わせ、東北6県の自治体、観光関係者、JRなどが一体となって行う大型観光キャンペーンだが、新型コロナウイルス感染拡大により、各地で予定されていたイベントや周遊列車は相次いで中止に。同結び号には「駅や鉄道と地域を結ぶ架け橋に」との願いが込められた。

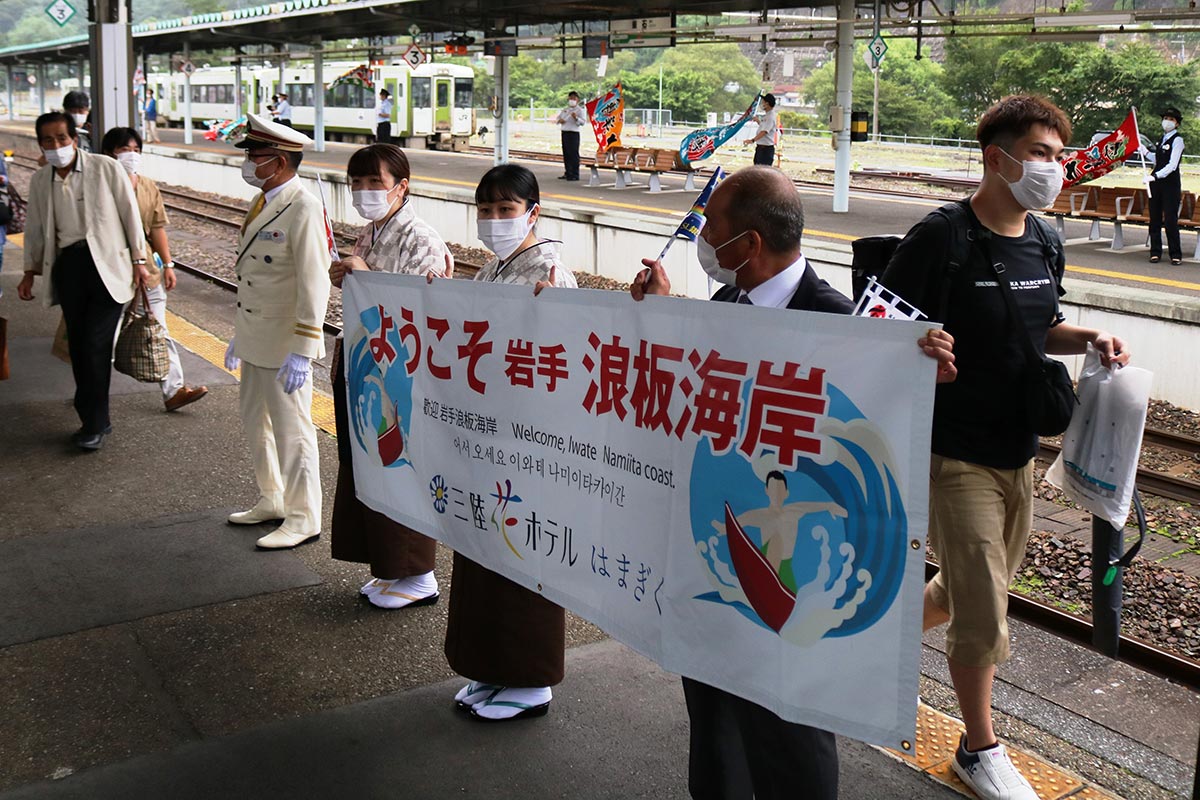

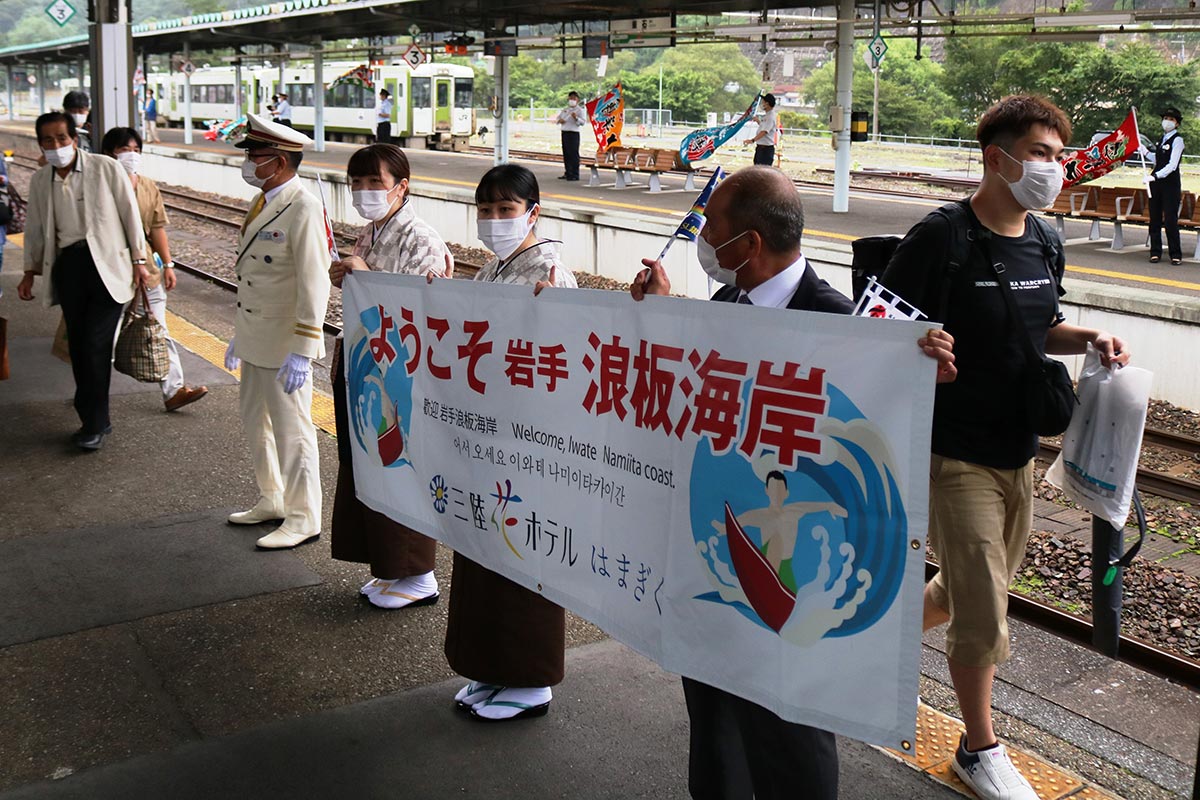

釜石駅に到着。周辺では市民らがお出迎え=21日

21日は午前8時に盛岡駅を出発。午後3時10分に釜石駅に到着した。当初、各駅では郷土芸能やご当地キャラクターによるおもてなしを予定していたが、県独自の緊急事態宣言発出を受け、一部が取りやめになった。それでも、沿線住民らは列車の通過時に手を振るなど、精いっぱいの歓迎の気持ちを表した。

八雲町の踏切で待ち構えた前田雄基君(釜石小6年)は、「釜石線からありがとう」「結(むすび)」などの文字が入った手旗を振って歓迎した。自宅は線路のすぐ近くで、「乗り鉄」「撮り鉄」「音鉄」を自称する大の鉄道好き。黒煙を上げる姿をタブレット端末に収め、「手を振ったら汽笛を鳴らしてくれた。乗客も手を振ってくれた」と大喜び。「やっぱりSLっていい。ずっと走ってほしい」と、隣に立つ母親と笑顔を重ねた。

釜石駅では、例年行っている虎舞による歓迎は中止されたが、JR社員や観光関係者がホームで横断幕や大漁旗を掲げ、乗客を迎えた。長野県のホテル勤務の男性(30)は、観光業の視察を兼ねてSL銀河に初乗車。「(宮沢賢治の)『銀河鉄道の夜』の世界観が最高。子どもも大人も楽しめる」と感動。今年に入り4路線のSLに乗っており、「それぞれに違う魅力があるのが、SLの楽しみの1つ」と目を輝かせた。

対面ホームも使い、距離を取りながら乗客を歓迎

旅の思い出に歓迎の様子をカメラに収める乗客

吉田正樹釜石駅長は「私たちも心待ちにしていた。乗客からも『やっと乗ることができた』という喜びが伝わってくる。コロナ禍で不安もあったが、お客様の笑顔が見られて何より」と一安心。8年目の運行に「SLの蒸気の音を聞くと元気がもらえるという声をよく耳にする。沿線住民にも乗ってもらい、素晴らしさを体験してほしい」と願う。

SL銀河では、消毒液を用いた車内の拭き清掃、乗員、乗客のマスク着用、手指消毒、検温、停車駅での換気強化など感染防止策を徹底。人気の車内プラネタリウムは当面、休止するが、代わりにスマートフォンでQRコードを読み込むと、映像が見られるようにしている。

運行2日目 上り列車も市内各所で歓迎ムード 家族連れらが熱視線

上り運行で陸中大橋駅に入るSL銀河=22日

運行2日目22日は前日からの雨も上がり、市内の各駅や線路沿いのポイントで鉄道ファンや家族連れが花巻行きのSL銀河の到着、通過を待ちわびた。

上りの始発・釜石駅の発車時刻は、昨年までと比べ約1時間早い午前9時57分になった。遠野駅での停車時間を約2時間と長くし、駅周辺観光を楽しんでもらう狙い。花巻駅には午後3時19分に到着する。

仙人峠手前の陸中大橋駅には、午前10時29分の到着時刻を前に、市内や近隣市町から続々と見物客が訪れた。山の緑を背景に黒煙をたなびかせながら走る雄姿を写真に収めようと、周辺では思い思いのポイントでカメラを構える人の姿が。列車がホームに滑り込むと、集まった人たちが手を振って歓迎した。

到着した列車に手を振る家族連れら

約10分の停車時間には、列車を降りた乗客が、周囲の景色とともに車体をカメラに収める光景も。山あいの無人駅がひととき華やいだ。

黒煙を上げる機関車の姿は、かつて大橋から鈴子に鉄鉱石を運んだ「釜石鉱山鉄道」時代をほうふつとさせる

「よい旅を!」花巻に向け出発する列車を見送る

遠野市の佐藤義孝(よしゆき)さん(45)、梨紗さん(35)夫妻は、愛娘の希空(のあ)ちゃん(1)を連れて来駅。「いつも遠くからは見ていたが、こんなに近くで見るのは初めて。すごい迫力。娘も汽笛の音にびっくりしていた」と堪能。職場が釜石という義孝さんは「沿線のまちを元気にする意味でも釜石線を走ってくれるのはいいこと」と歓迎。梨紗さんは「今度はぜひ乗ってみたい」と望んだ。