2023年春の運行終了が発表されたSL銀河

東日本大震災で被災した釜石市の復興に大きな力をもたらしてきた蒸気機関車「SL銀河」が、2023年春で運行を終了する。JR東日本盛岡支社が復興支援と地域活性化を目的に、14年4月から釜石線(花巻―釜石間、90・2キロ)で運行してきたが、旅客車が老朽化。部品調達が困難なため、運行終了を決断した。11月中旬の同社の発表以降、沿線住民や鉄道ファンからは「残念」との声が聞かれ、今季最終運行となった今月4、5の両日は停車駅や沿線に多くの人が詰めかけた。

山あいの景色とSLのコラボ写真を目当てに鉄道ファンが集う釜石市西端の陸中大橋駅。今季最後の下り運行となった4日は、駅や周辺の撮影スポットで、県内外から訪れた多くの愛好家がカメラを構えた。

陸中大橋駅付近でSLの到着を待ちわびるファン

停車時間を利用して乗客もホームに降り、機関車の迫力をカメラに収める

久慈市の鹿島孝幸さん(46)は写真と動画の2本立て。「インスタグラムに載せる。SL銀河は魅力的な被写体。できれば機関車だけでも何とかして走らせてくれたら」と、いちるの望みをつなぐ。神奈川県川崎市の阿部貴志さん(44)は「ずっと撮りに来たいと思っていた。昔のブルートレインに似た客車が珍しい。なくなるのはもったいない」と話し、運行終了までに「一度は乗ってみたい」と願った。

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の世界観を醸す旅客車。機関車に引けをとらない人気

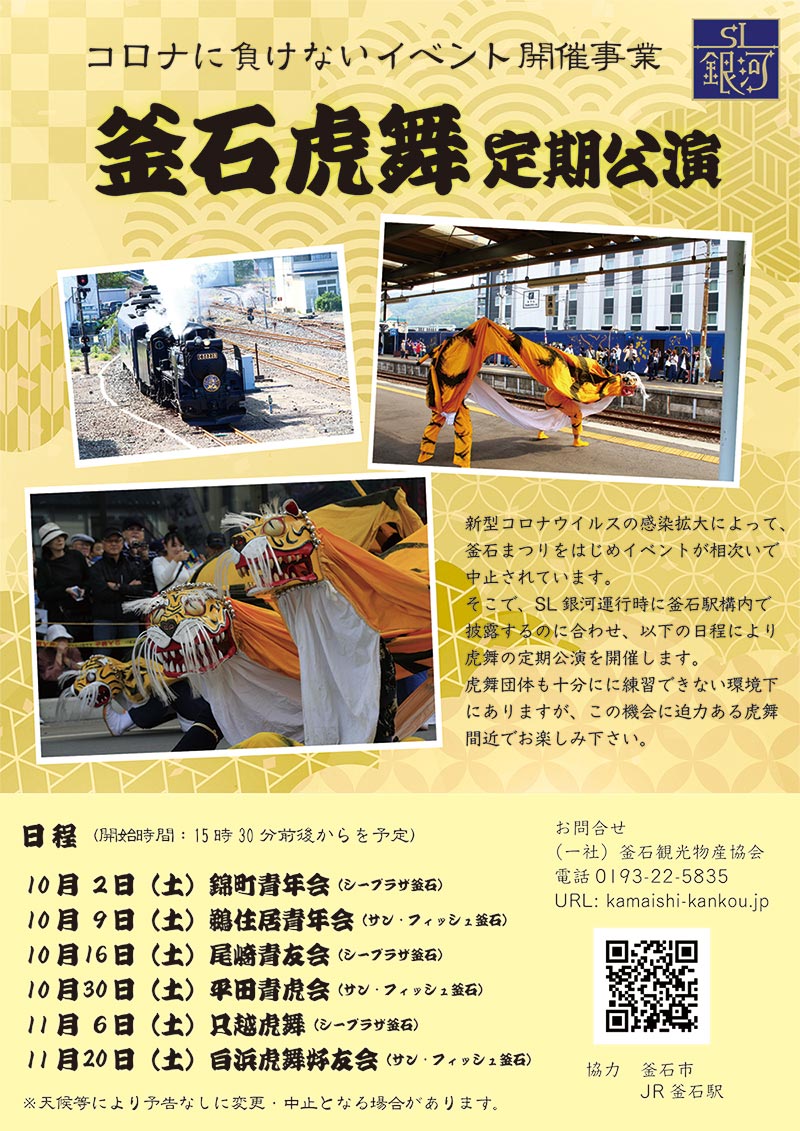

釜石駅では下り列車の到着時に、市内の虎舞団体によるお出迎えを継続してきた。4日は只越虎舞が威勢のいいお囃子と舞で乗客を歓迎。観光関係者らが釜石グッズや、買い物、宿泊施設で利用可能なクーポン券を配り、おもてなしの気持ちを表した。

対面ホームで演舞する虎舞に目がくぎ付け=4日、釜石駅

市や釜石観光物産協会職員らが乗客をおもてなし

盛岡市の清水一博さん(44)は家族3人で初乗車。「仕事柄、新幹線移動が多いが、それとは違ってゆっくり流れる車窓からの景色が最高」と大喜び。「ずっと乗りたがっていた」という長女捺愛(なつめ)ちゃん(3)の願いをかなえるべく、今季ラスト運行に合わせ上下分の切符を取ったが、その後、運行終了のニュースを聞いてびっくり。「震災復興を盛り上げる源みたいなところがあった。寂しい」と残念がった。

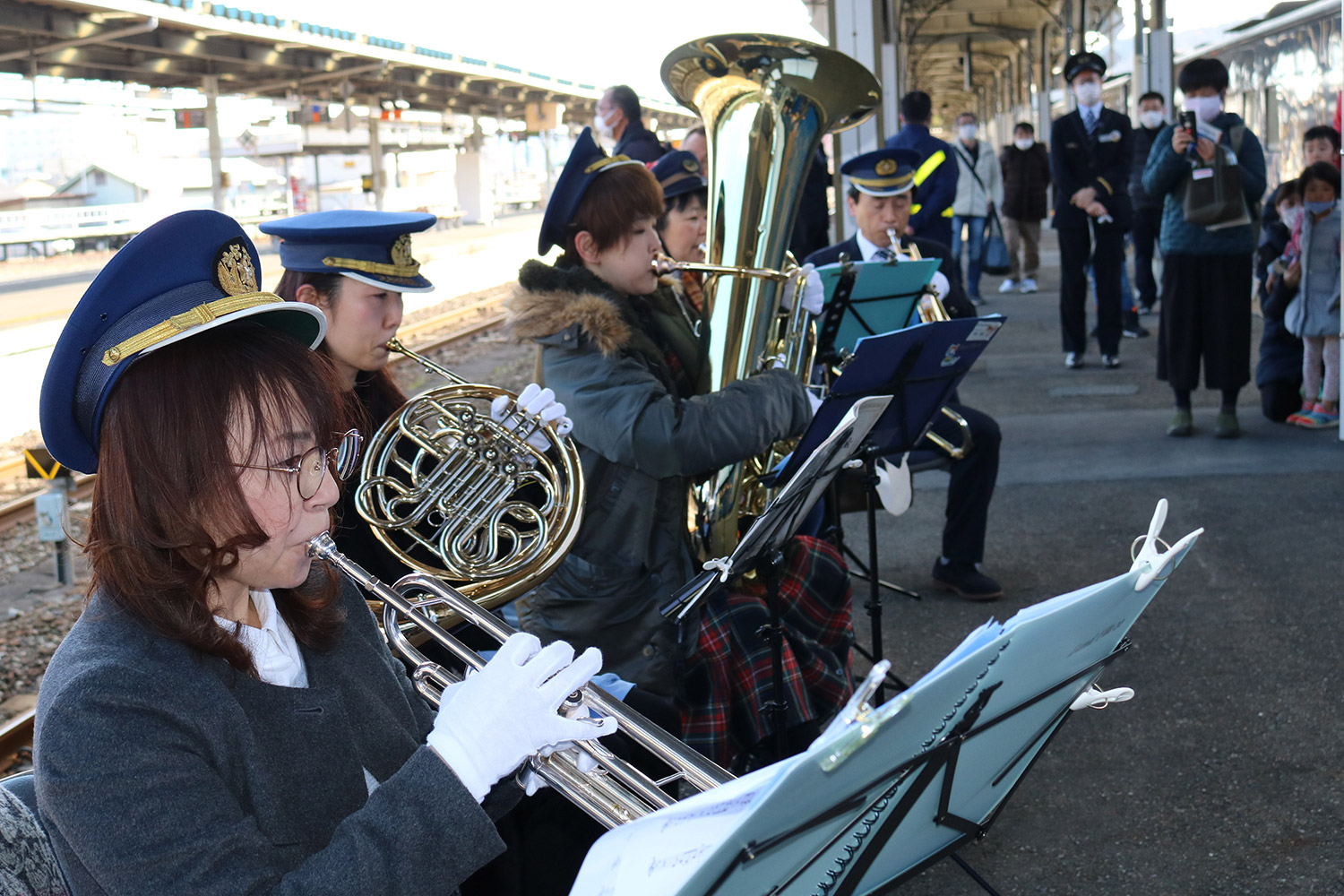

上り運行の5日は釜石駅に見送りの人たちが大勢集まった。今季の運行に感謝の横断幕を掲げる人、乗員に声をかけ労をねぎらう人。SL愛にあふれる人たちの熱気がホームいっぱいに広がった。釜石市民吹奏楽団有志は鉄道にちなんだ曲演奏で出発気分を盛り上げた。

SLの出発を演奏で盛り上げる釜石市民吹奏楽団有志=5日、釜石駅

SL銀河を愛するファンらが感謝のメッセージ

運行開始から続く横断幕や大漁旗でのお見送り

釜石駅でのお出迎え、お見送りを先導してきた釜石観光物産協会の澤田政男会長は「県外から人を呼び込むツールとして大きな力があっただけに(運行終了は)非常に残念。コロナ禍でダウンした観光の巻き返しを図ろうと思っていた矢先の発表。今後の影響が懸念される」とし、新たな観光振興策の模索を考える。

SL銀河は、花巻市出身の童話作家宮沢賢治の代表作「銀河鉄道の夜」をモチーフに列車全体をプロデュース。機関車(C58形239号機)は1972年まで山田線や釜石線などで運行し、後に県営運動公園で展示保存されていたものを復元。旅客車(キハ141系)はJR北海道から譲渡された車両を改造。急勾配のある路線でSL運転を可能にするエンジン付き車両で、機関車との協調運転により、春から初冬にかけ土・日曜を中心に運行してきた。

被災地釜石に復興の力を与えてきたSL銀河。その雄姿や汽笛の音に市民が元気をもらってきた

花巻市の高橋弘喜さん(60)は運行開始からSL銀河を追っかけ、写真を撮り続けてきた1人。「列車と共に沿線の風景の素晴らしさ、人の良さなど多くの魅力を再発見させてもらった」。新型コロナウイルス禍で仕事も大変だったこの2年は「SLを見て勇気づけられてきた」という。「釜石線は交通の難所を克服し、鉄道が開通したころのロケーションを今に残す貴重な場所。急勾配の峠をSLが走って見せてくれるところはここしかない」と特異性を示し、「夢はまだ捨てていない。また新たな形で走ってくれることを願っている」と希望を込めた。