認知症の人らをチームで支える取り組みが進む小佐野地区

釜石市は、認知症の人やその家族を見守る「認知症サポーター」らをつなぐ「チームオレンジ」を市内全地区に組織しようと取り組んでいる。昨年12月、市内2例目となる「チームオレンジ・こさの」が発足。小佐野地区で子どもたちの見守りを行うメンバーらが高齢者にも目を配り、あいさつや声かけなど既存の取り組みを生かし活動している。そして今年2月には、小佐野小児童によるジュニアチームも誕生。世代を超えた「見守り合い」で、認知症になっても住み慣れた場所で安心して暮らせる地域づくりを目指す。

チームオレンジは認知症支援のために国が進める施策で、2025年までに全市町村が取り組むことを目標にしている。主な活動は高齢者への声かけや見守りで、メンバーになるにはサポーター養成講座(90分)、ステップアップ講座の受講が必要。市内では鵜住居地区が先行し、昨年7月に始動。高齢者サロンなどの活動を展開している。

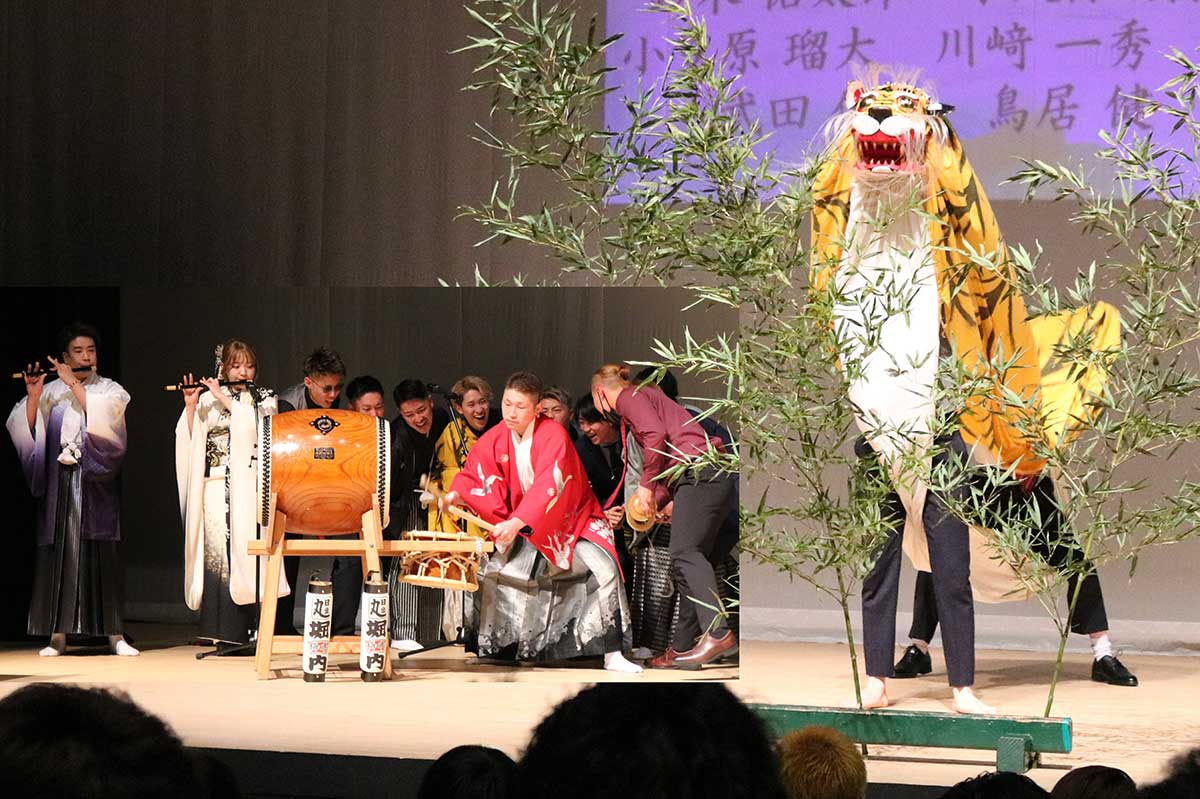

昨年12月の結成式に集った「チームオレンジ・こさの」のメンバー

約4割が高齢者という小佐野地区は、認知症支援への関心が高い。19年度に養成講座を開講。小佐野小のスクールガードらでつくる「スクラム小佐野見守り隊」のメンバー90人超が受講した。新型コロナウイルス禍で追加の研修が中断されていたが、チーム立ち上げの機運が高まり、研修を受けた40人で結成にこぎつけた。昨年12月22日の結成式で、認知症支援のシンボルカラーであるオレンジ色のリストバンドとバッジを手にしたメンバーがそれぞれ独自の活動を進めている。

ごみ出し支援で見守り継続 向定内町内会

依頼された一般ごみを回収する「向定内にこにこクラブ」のメンバー

向定内町内会(三浦一志会長、約220世帯)では、ごみ出し支援などをしながら独り暮らしの高齢者らを見守る「向定内にこにこクラブ」(伊東恵子代表、5人)をチームオレンジの活動に生かす。

「おはようございます。今日は袋一つでいいんだね」「元気?体調は」「変わったことはない?」――。

2月2日朝、5人のメンバーは2手に分かれて活動。伊東代表(73)らが訪ねた高齢の女性宅では玄関前に置かれた一般ごみの袋を回収し、100メートルほど離れた集積所まで運んだ。女性は「いつもありがとうね。ごみ出しを代わりにしてもらえるのは助かる。年寄りに優しい町内会だ」と感謝する。

回収したごみ袋を集積所に運ぶメンバーら

同クラブは2015年に結成。高齢者らの生活支援(有償)として、今は一般ごみが週1回、資源ごみは月1回活動していて、10世帯ほどが利用する。ほかにも、庭先の草取り、ガラス磨きや電気の交換など「お助け」のニーズを聞いて、できる範囲で日常生活を支えている。

「町内を歩く中で、道行く人にあいさつしたりコミュニケーションをとることを大事にしている」と伊東代表。80歳を超えて活動するメンバーもいて高齢化が気になるが、利用者から届く感謝の言葉で続けられるという。「私たちは困りごとを手助けする何でも屋。できることで、おせっかいしている」と笑う。メンバーたちも「人のためもあるけど、自分のためにもなる。運動だから」と声を合わせた。

「無理せず、自然体な活動を」と話す伊東代表(前列中)、三浦会長(同左)ら

同町内会は、もともと孤独死防止や災害時避難困難者支援を目的に見守り体制を構築しており、その取り組みを認知症にも役立てる。三浦会長(80)は「年々、高齢の独り暮らしが増えていると感じる。日常生活の中でさりげなく様子を見る、緩やかな見守りがポイントになる。気張らず、自然な形の取り組みにし、自分たちのコミュニティーを守っていきたい」と先を見据えた。

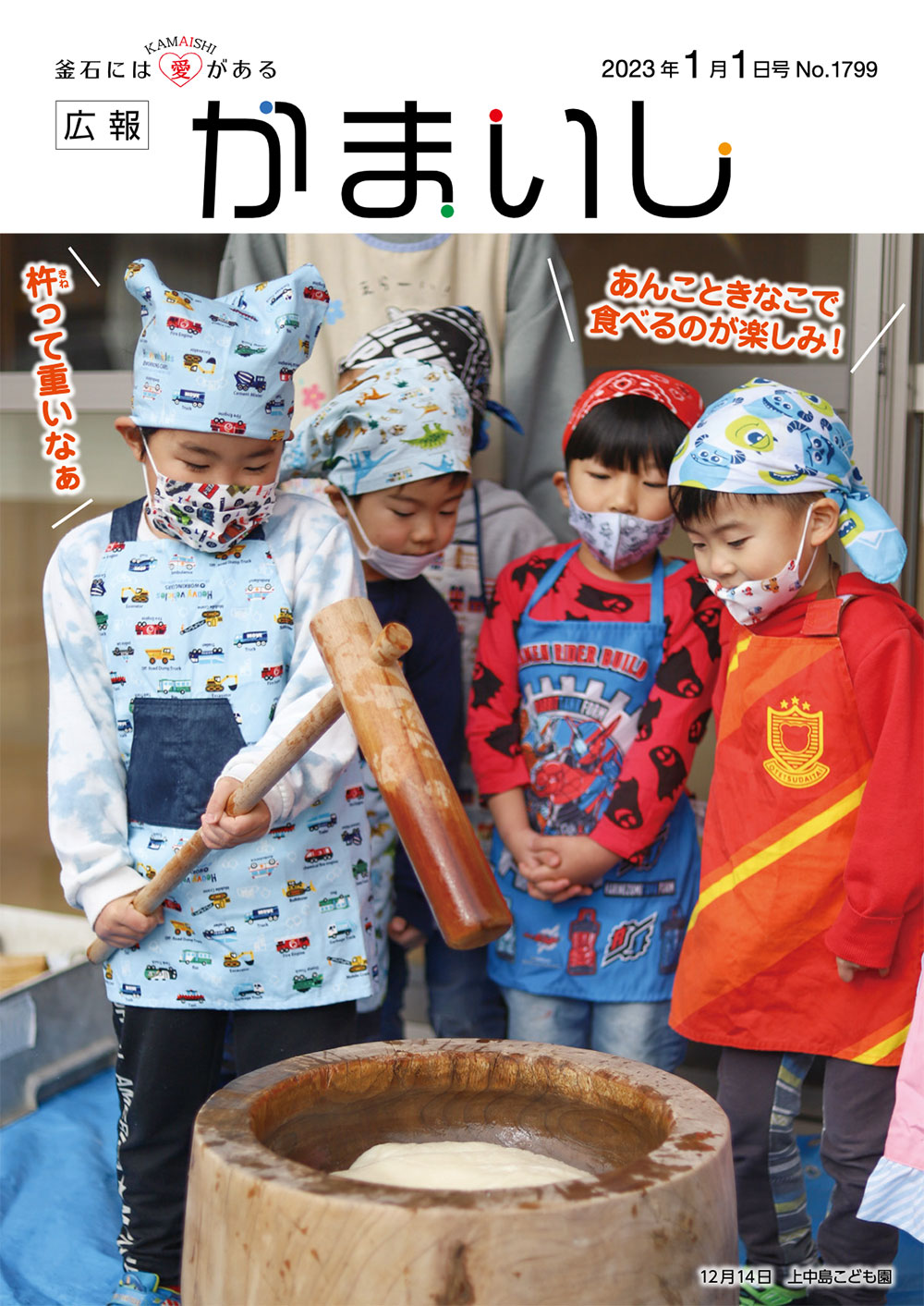

「困っていたら声をかけたい」 小佐野小5年生

認知症のお年寄りとの接し方を寸劇から学ぶ小佐野小5年生

チームこさのの特徴的な取り組みが、ジュニア組織の立ち上げだ。小佐野小(千葉裕之校長、児童290人)の5年生41人が2段階の講座を終えてジュニアサポーターに認定され、2月7日に「チームオレンジ・こさの ジュニア」を結成した。岩手県内の小学校では初めてで、全国でも珍しいという。

1月25日、追加研修のステップアップ講座が同校であり、寸劇などを通して患者への接し方などを学んだ。「悪い例」を見た後に、適切な対応を考えて発表。▽声をかける時は驚かさないよう優しい口調でゆっくり話す▽一人で対応するが難しい時は交番や先生、生活応援センターに連れていく―などの行動を共有した。

困っている人を見かけた時の対応について意見を出し合う児童

同校では毎年4年生が近くにある福祉施設の協力で養成講座を受け、介護や認知症について学習している。「地域の人たちにいっぱい助けられてきた。自分たちができることで地域の役に立ちたい」と具体的な活動を思案。そんな時にチームこさのが立ち上がり、互いに見守り、支え合う地域づくりの一員になることを決めた。

主な活動は、登下校時などに困っている人を見かけたら手助けすること。土手樹君は「買い物をした時に困っている人を見たことがあった。今度見かけたら目線を合わせて優しく声をかけたい」と決意した。

チームこさの事務局を担う小佐野地区生活応援センターの佐藤貴之所長は「孫と一緒に参加したり、話をするきっかけになるような活動になれば。より多くの人に携わってもらい、住みやすい地域づくりにつなげたい」と意義を強調した。