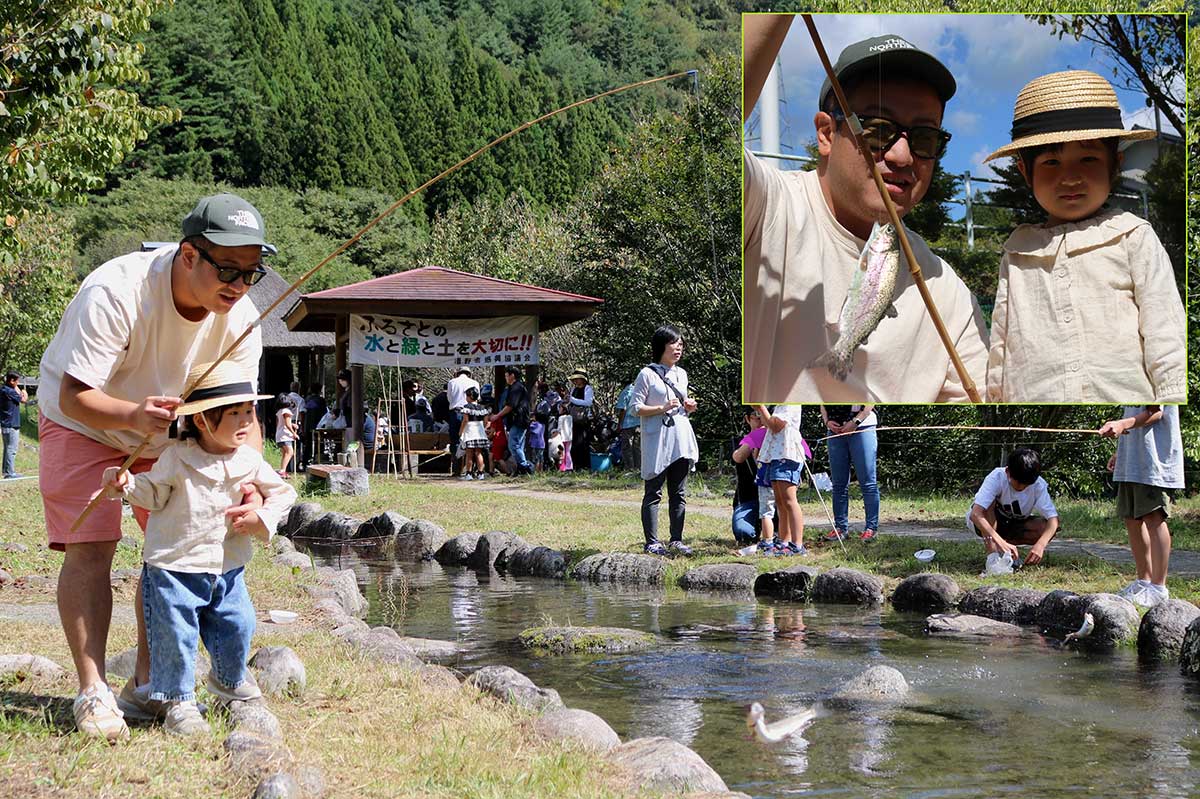

世界文化遺産・橋野鉄鉱山で開かれた「ビストロわんこ」=7日

岩手の食文化、民俗芸能、歴史をまるごと味わう屋外レストラン「ビストロわんこ」が7、8の両日、釜石市橋野町の世界遺産「橋野鉄鉱山」で開かれた。本年1月、ニューヨーク・タイムズ紙の「2023年に行くべき52カ所」に盛岡市が掲載されたのを機に、国の「観光再始動事業」を活用して県が行う観光活性化イベントの一環。釜石市は平泉町、盛岡市に次ぐ3カ所目の開催となった。

橋野鉄鉱山インフォメーションセンター駐車場が会場。2日間の開設に計60人が申し込んだ。イベント限定の特別メニューをプロデュースしたのは、釜石市鈴子町で「和の膳 みや川」を営む宮川徹さん(50)。同市と周辺の厳選食材を使った「プレミアムわんこ膳(9品)」を提供した。

メニューは▽釜石産アイナメ煮おろし▽茸のひっつみ▽釜石産ドンコフライのタルタル仕立て▽釜石産アナゴ天そば▽大船渡産アワビと地元野菜の焚(た)き合わせ▽釜石産タコのカルパッチョ▽大槌産鹿肉と豚のパテ▽南部どりのパロティーヌ▽地場野菜とムール貝のバリグール。さらに芋の子汁、栗ご飯、デザート3種(浜千鳥の酒粕チーズケーキなど)が付いた。料金は6千円(税込み)。

地元食材をふんだんに使ったスペシャルメニュー「わんこ膳」9品

栗ご飯(左下)も彩り鮮やかに。秋ならではの一品に顔もほころぶ

絶品料理を味わいながら郷土芸能も鑑賞。思い出に残る特別な時間

午後4時のオープンとともに会場入りした客は地酒や地ビールなどの飲み物で喉を潤した後、お膳を受け取り、ストーブのあるテント客席で料理を味わった。辺りが暗くなり始めた午後5時からは郷土芸能の披露があり、7日は桜舞太鼓、中村さんさ、鵜住居虎舞、8日は臼澤鹿子踊、大槌虎舞、外山鹿踊が伝統の演舞で楽しませた。高炉場跡では三番高炉とその周辺のライトアップが行われ、普段は見られない幻想的な遺跡空間に来場者が感嘆の声を上げた。

大迫力の演奏で来場者を魅了した釜石市唐丹町本郷の「桜舞太鼓」

釜石市橋野町中村に伝わる「中村さんさ」。1920(大正9)年ごろ、発電所の建設工事に来ていた盛岡の夫婦から習ったのが始まりとされる

幻想的な夜のステージで踊りを披露。子どもたちもイベントを盛り上げた

仕事仲間3人で訪れた奥州市在住の米国人ベロニカ・ダウさん(28)は「食事はどれもおいしくて、郷土芸能も素晴らしい」と感激。夜は冷え込んだが、「今年は猛暑が続いただけに、いよいよ秋が来たなという感じ」と季節の移ろいも楽しんだ。来日7年目。現在、奥州市役所でILC(国際リニアコライダー)関連の業務に携わる。県内の食文化にもほれ込み、「最も印象に残るのはじゃじゃ麺。お気に入り」と笑った。

釜石市鵜住居町の田村昭さん(55)、明美さん(60)夫妻は「期待以上。料理もおいしいし、にぎやかで楽しい」とイベントを満喫。昭さんの転勤でこれまで東北各地での暮らしを経験してきた。「せっかくなので、いる間はその土地特有のものを楽しもうと思って。橋野鉄鉱山には来たことがあるが、今日はライトアップされるというのでとても楽しみ。来年も(イベントが)あったらまた来たい」と声を弾ませた。

三番高炉の炉底部を赤く照らし、当時の操業をイメージさせる演出が施されたライトアップ

山神社の鳥居と両側にそびえる大樹、御日払所の石垣を緑や青の光で浮かび上がらせた圧巻の光景

メニューを手掛けた宮川さんは以前から、食の原点に関わる地域資源や文化を見直した料理活動を展開。今回も共に活動する県内の仲間らと8人で料理やデザートを提供した。「釜石をはじめ三陸の食材を中心としたメニュー。芋の子汁には北上特産の二子さといもを使い、栗ご飯、釜石の甲子柿のクラフティ(デザート)など秋の味覚にもこだわった」と宮川さん。近代製鉄の礎を築いた「橋野鉄鉱山」をより多くの人に知ってもらい、釜石に足を運んでもらうことも期待し、「私は“食”の部分で(おもてなしや魅力発信に)貢献できれば。それこそが地元で料理人をしている意味」と語った。

この日の特別メニューをプロデュースした「和の膳 みや川」の宮川徹さん(左)

県はニューヨーク・タイムズ紙の反響を追い風に、「2023年に行くべき盛岡・岩手宝探しの旅」と銘打った各種企画を9~10月に開催している。「ビストロわんこ」は県内3世界遺産(平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡)と盛岡城跡公園の各特設会場で15日までに行われた。盛岡市ではこの他、伝統酒蔵見学ツアー、わんこそば世界大会も実施。21、22日には国重要文化財の歴史的建造物「岩手銀行赤レンガ館」でのジャズカフェが予定されている。

郷土芸能出演者との記念撮影の時間も設けられた

中村さんさの応援に駆け付けた地元住民。さかんな拍手を送った