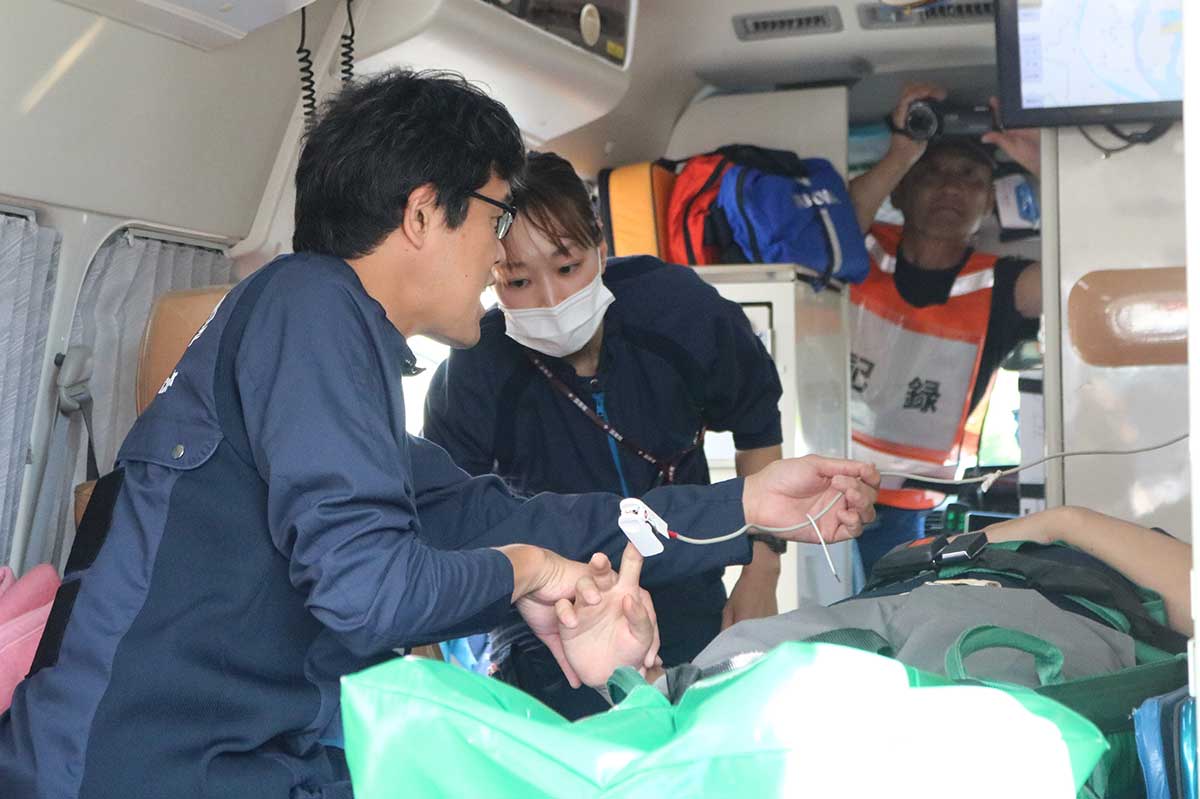

釜石、大槌でのドクターカー試行運用に向けた訓練=3日、釜石消防署

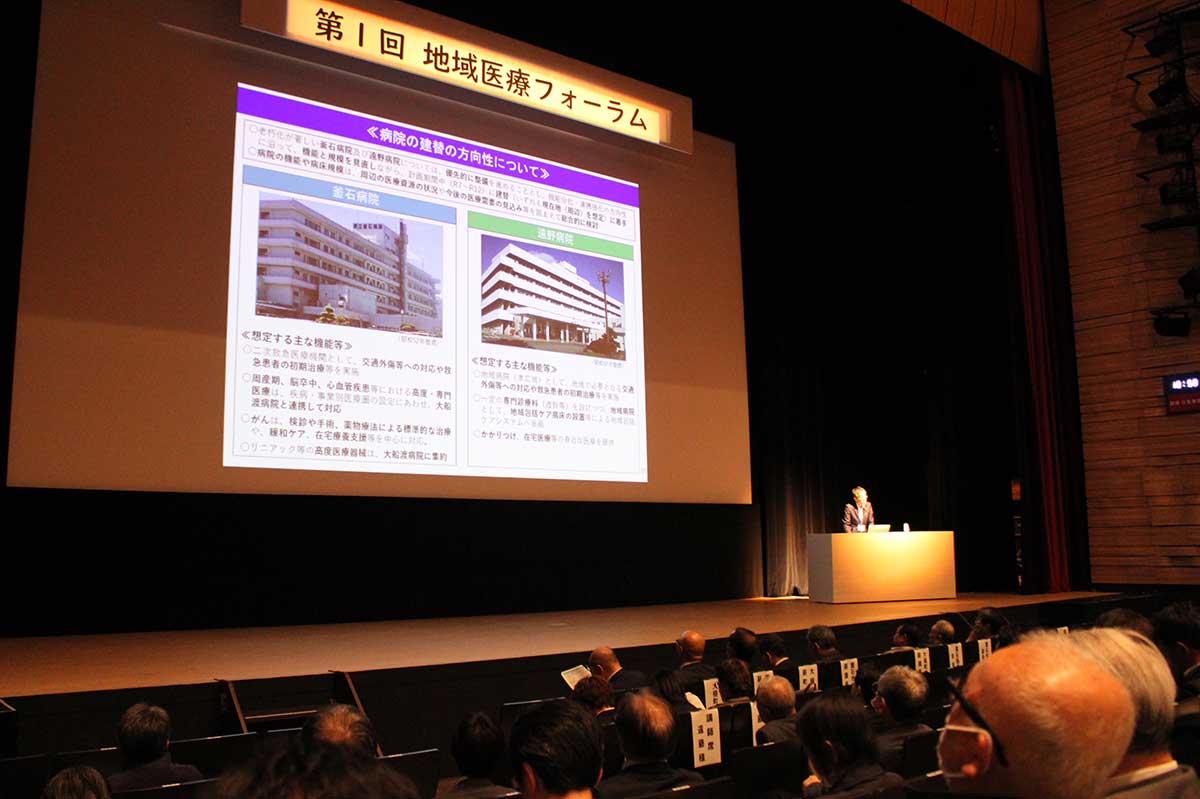

県立大船渡病院(星田徹院長)と釜石大槌地区行政事務組合消防本部(駒林博之消防長)は、あす16日から、釜石市と大槌町でドクターカーの試行運用を開始する。同消防からの要請で、緊急度や重症度の高い患者の元に医師と看護師が同車両で駆け付け、いち早く処置を開始して同病院などへ搬送する。医療介入までの時間が短縮されることで、救命率向上や予後の改善につながるものと期待される。

ドクターカー(緊急車両)には必要な医療資機材などが積載され、同病院救命救急センターの医師と看護師、運転手が乗り込む。出動後、両市町内に設定している救急車とのドッキングポイント(幹線道路沿い12カ所)に向かい、傷病者がいる救急車に乗り込み、診察、処置を行いながら病院へ搬送する。救急車内での医師による診療行為には患者の医療費負担が発生するが、全て保険診療の範囲内。ドクターカーの出動料は発生しない。

県立大船渡病院のドクターカー。ドッキングポイントに向かう際はサイレンを鳴らしながら緊急走行

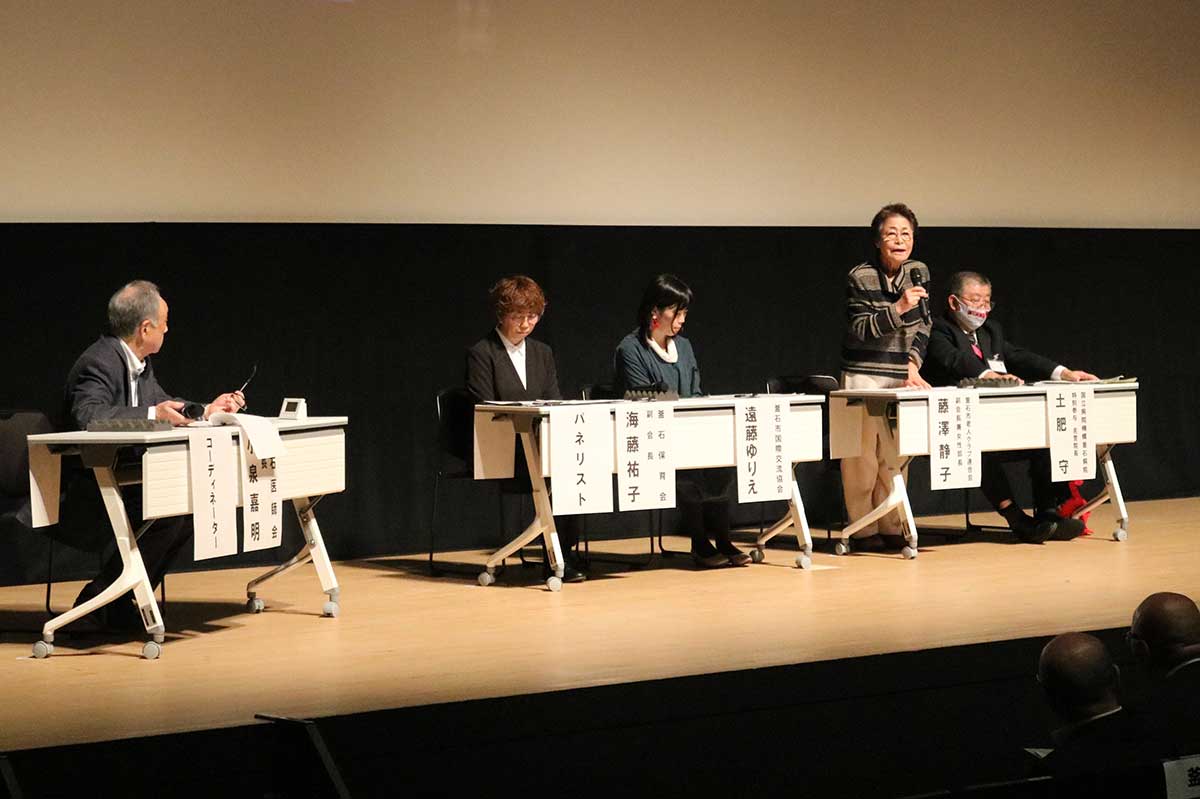

試行運用を前に3日、同市鈴子町の釜石消防署で運用訓練が行われた。消防職員や医療関係者ら約60人が参加。119番通報を受け、現場に向けて走行中の救急車内から、また、救急車が向かった現場から―と、2例のドクターカー出動要請を想定。▽救急隊とドクターカー間の傷病者情報共有やドッキングポイントの連絡▽救急隊の現場活動と傷病者の収容▽ドッキングポイントで医師と看護師が救急車に乗車。診察、処置を行いながら病院に搬送―という一連の流れをシミュレーションした。胸痛を訴える患者、脳疾患疑いの患者を想定し対応を確認した。

救急隊は走行中の救急車から通報者(家族など)に折り返し電話し情報収集。救急隊とドクターカーの医師、看護師は患者情報を共有。ドッキングポイントを確認し、到着時間などを相互連絡

救急隊が現場で容体を確認し、現場からドクターカーを要請するケースも

ドッキングポイントで医師と看護師が救急車に乗り込む

ドクターカーは両者で定めた要請基準に基づき要請、出動する。基準は呼吸の異変、突然の胸痛、妊産婦症例―など内因性12項目、交通事故関連、溺水、気道熱傷疑い―など外因性15項目、その他4項目が定められる。119番通報を受けた消防本部通信指令や現場に向かった救急隊が判断し、病院に要請する。

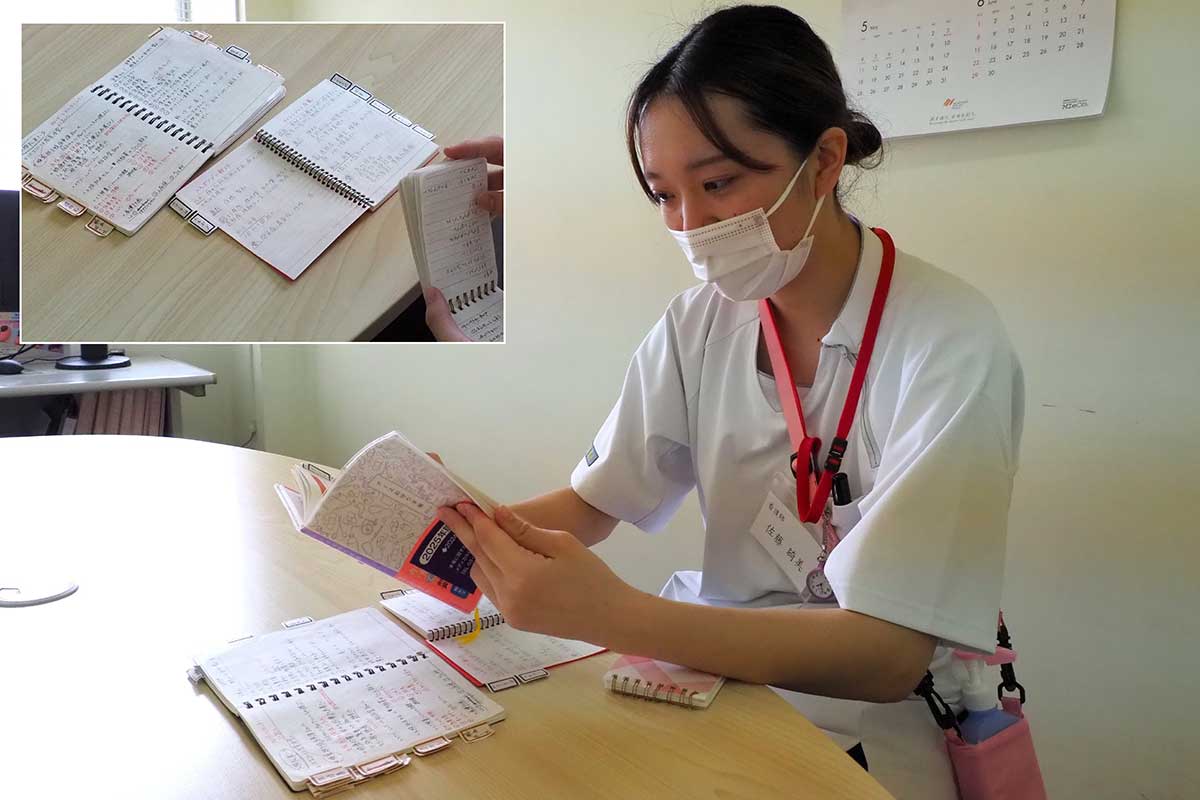

大船渡病院のドクターカーは2024年4月から大船渡、住田の2市町で運用を開始。25年2月に陸前高田市が加わった(10月から3市町本格運用)。24年度の出動は231件、25年度は7月末現在で132件。医師の診療開始までの時間が平均で約12分、病院から遠い住田の症例では約20~30分短縮されているという。救急車内から病院に、到着後に行う治療の指示が出せるため、着いてからの時間短縮効果も得られている。

救急車内で傷病者を診察。必要な処置を行いながら病院へ搬送

病院到着後、スムーズに次の治療へ…。到着後の時間短縮効果も

釜石地域での試行運用開始にあたり、救命救急センターの横沢友樹センター長は「釜石大槌地区から大船渡病院への救急搬送は年間約200件あり、搬送に1時間以上かかることも。(ドクターカー出動で)少しでも早く医療を提供できるのは大きなメリット」と話す。

同消防本部によると現在、緊急処置が必要な心臓、脳疾患患者のほとんどは県立大船渡病院へ搬送。2021年10月から釜石病院での分娩(ぶんべん)業務が休止されたことで、妊産婦の救急症例も大船渡病院への搬送となっている。菊池俊消防課長は「救急隊では不可能な処置を、救急救命医が来ていち早く施してもらえるのは心強い。迅速な医療開始は予後にもつながる。消防と病院の連携を密にし、より良い搬送につなげていければ」と気を引き締める。

訓練後の振り返り。救急隊と横沢友樹センター長らが意見を交わした

ドクターカーの運行は平日(月~金、祝日除く)午前9時から午後5時まで。釜石市では9月1日号の市広報で周知している。本格運用は2026年4月からを見込む。