昨年9月、環境省の「脱炭素先行地域」に選定された釜石市は、2025年度から再生可能エネルギー導入や脱炭素をテーマにした企業研修受け入れへの取り組みを加速化させる。同市が掲げる50年度の「温室効果ガス排出量実質ゼロ(ゼロカーボンシティ)」の目標達成へ、国の財政支援を受けながら官民一体となって取り組む。市民の意識、行動変容も促しながら、地球温暖化防止策を強力に推し進める。

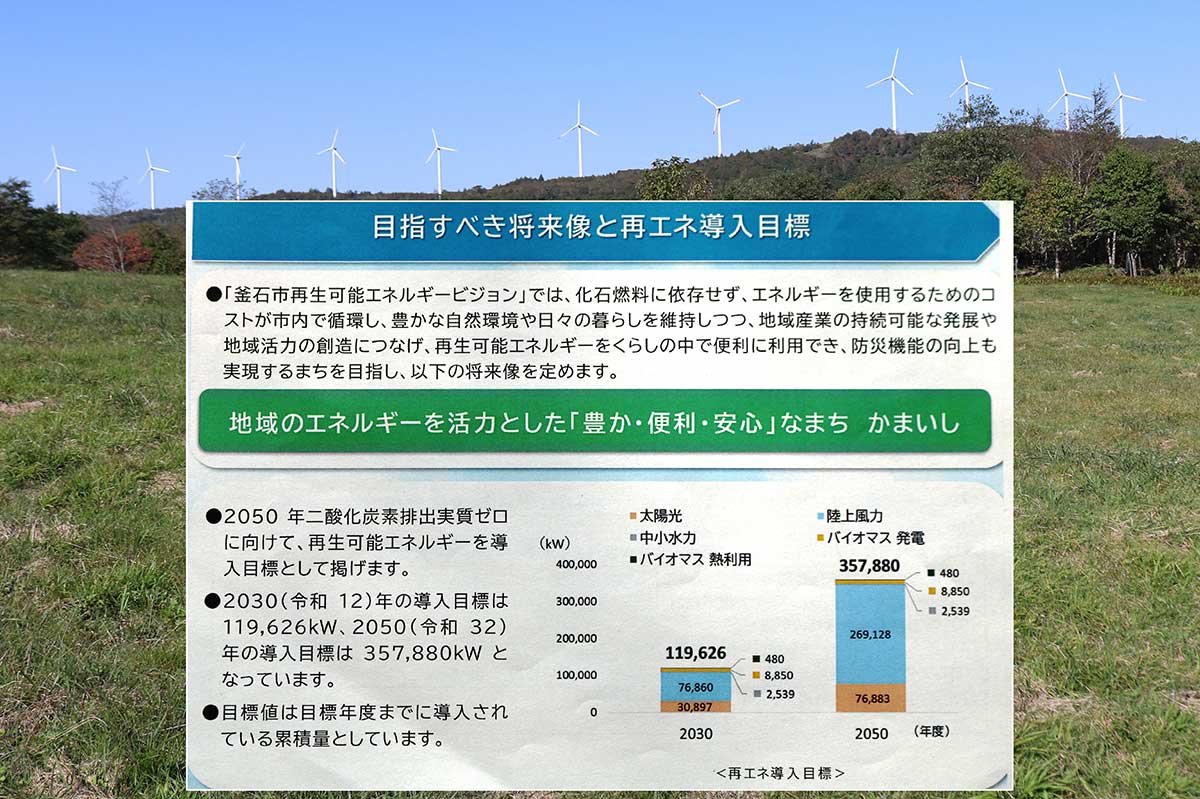

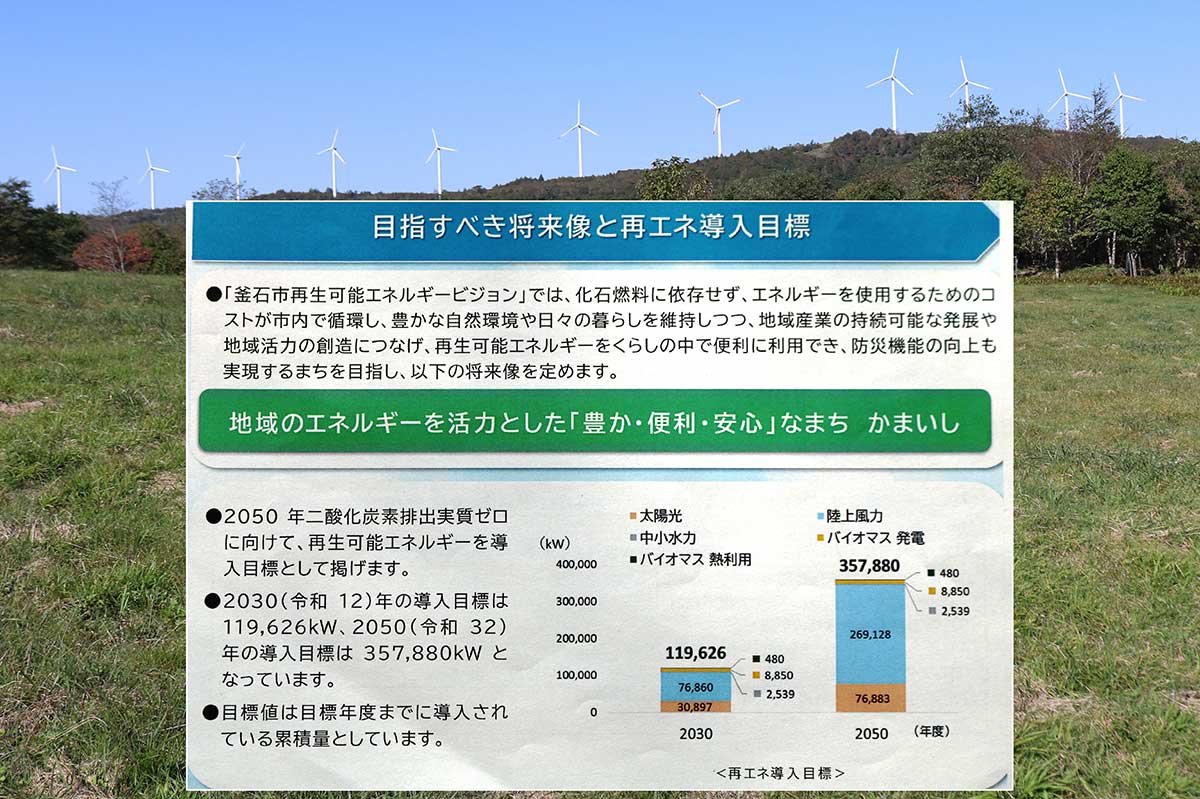

猛暑や豪雨など異常気象発生の要因として考えられる地球温暖化。その対策として世界的に求められている「温室効果ガス排出量削減」に向け、釜石市は2021年10月、脱炭素社会を目指す「ゼロカーボンシティ」を表明。22年1月、同推進室を設置した。23年10月、温室効果ガス排出量を30年度に55%削減(13年度比)、50年度に排出量実質ゼロを目標とする「第二次市環境基本計画」を策定。24年3月には、同市の再生可能エネルギー(陸上風力、太陽光、水力、バイオマス)の活用をさらに進める「市再生可能エネルギービジョン」を示し、再エネ発電、熱利用の導入量を30年度までに約3倍(22年3月比)とする目標を掲げた。

釜石市再生可能エネルギービジョン(2024年3月策定)で示された将来像

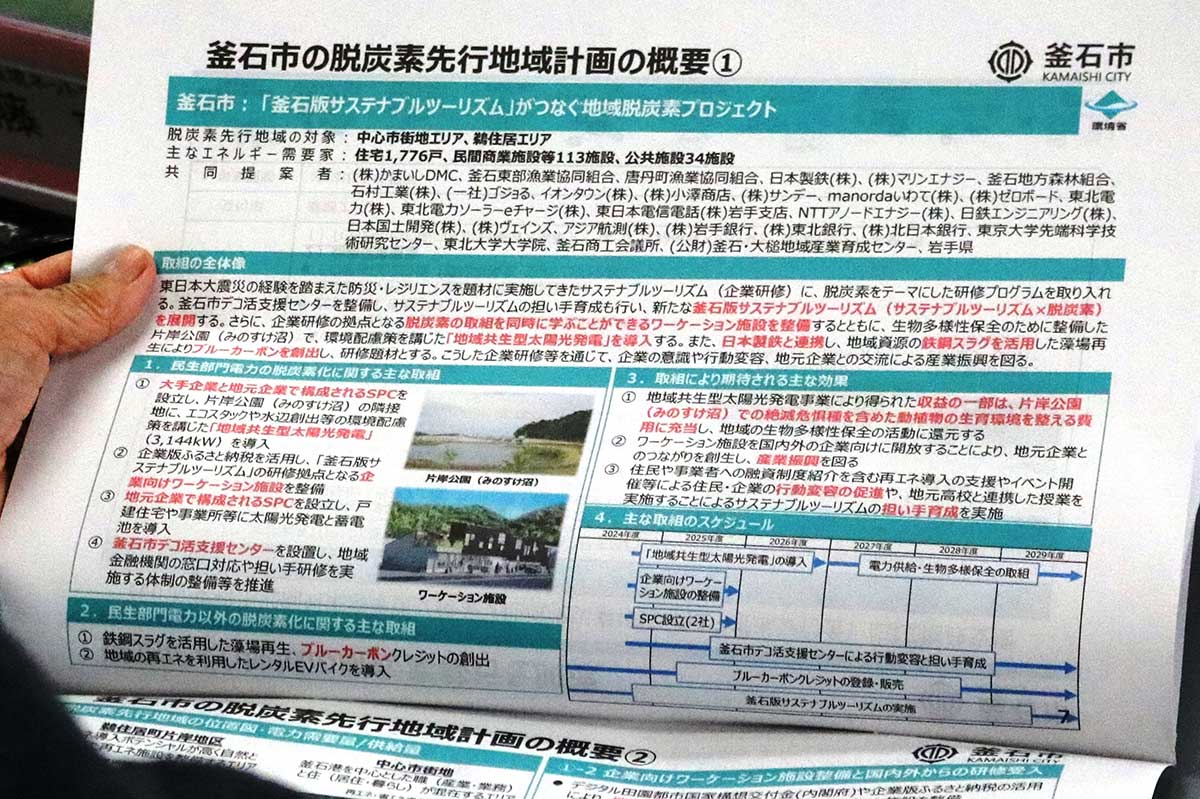

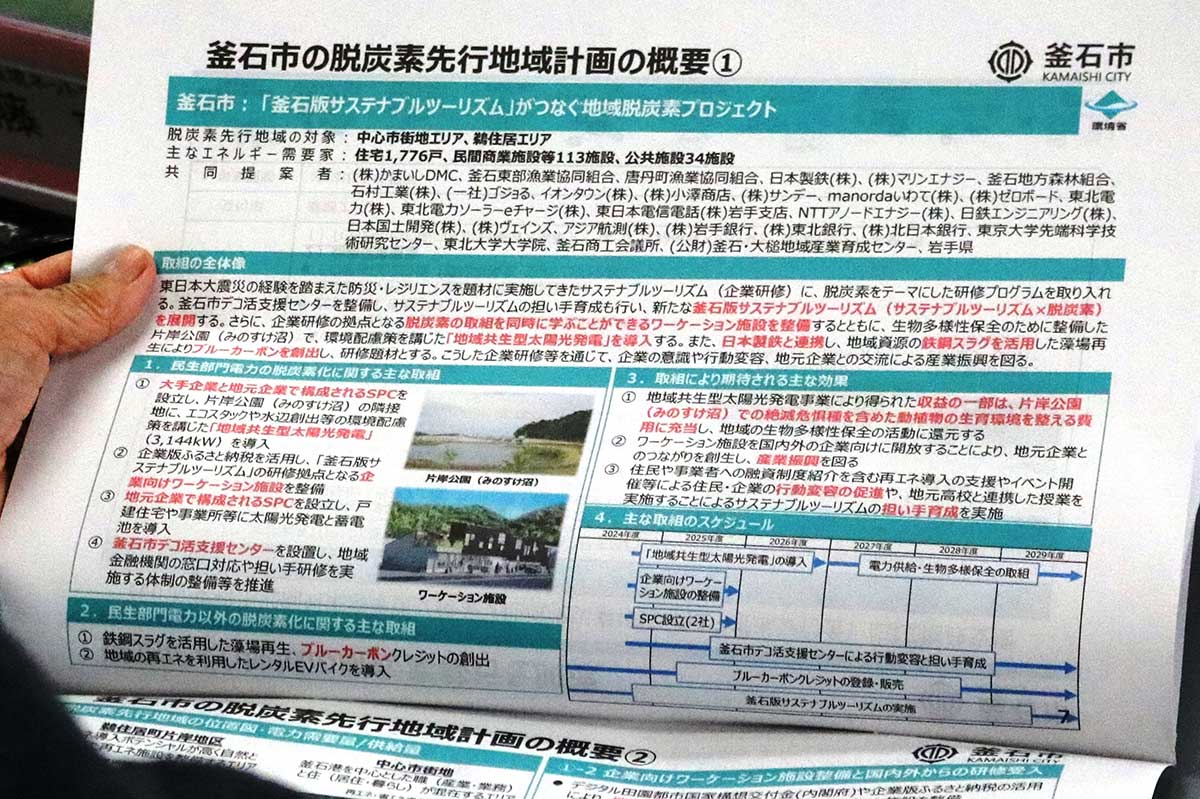

これら目標達成に拍車をかけるのが、環境省による「脱炭素先行地域」の選定。地域特性を生かした脱炭素の取り組みを国が支援するもので、釜石市は第5回の公募で、産学官29の共同提案者と共に選ばれた。同市の計画は、太陽光発電の導入拡大と脱炭素をテーマにした企業研修の受け入れを柱に、温室効果ガスの実質削減、内外の企業や一般市民の意識、行動変容につなげるもの。中心市街地、鵜住居の2エリアを対象に事業を展開する。

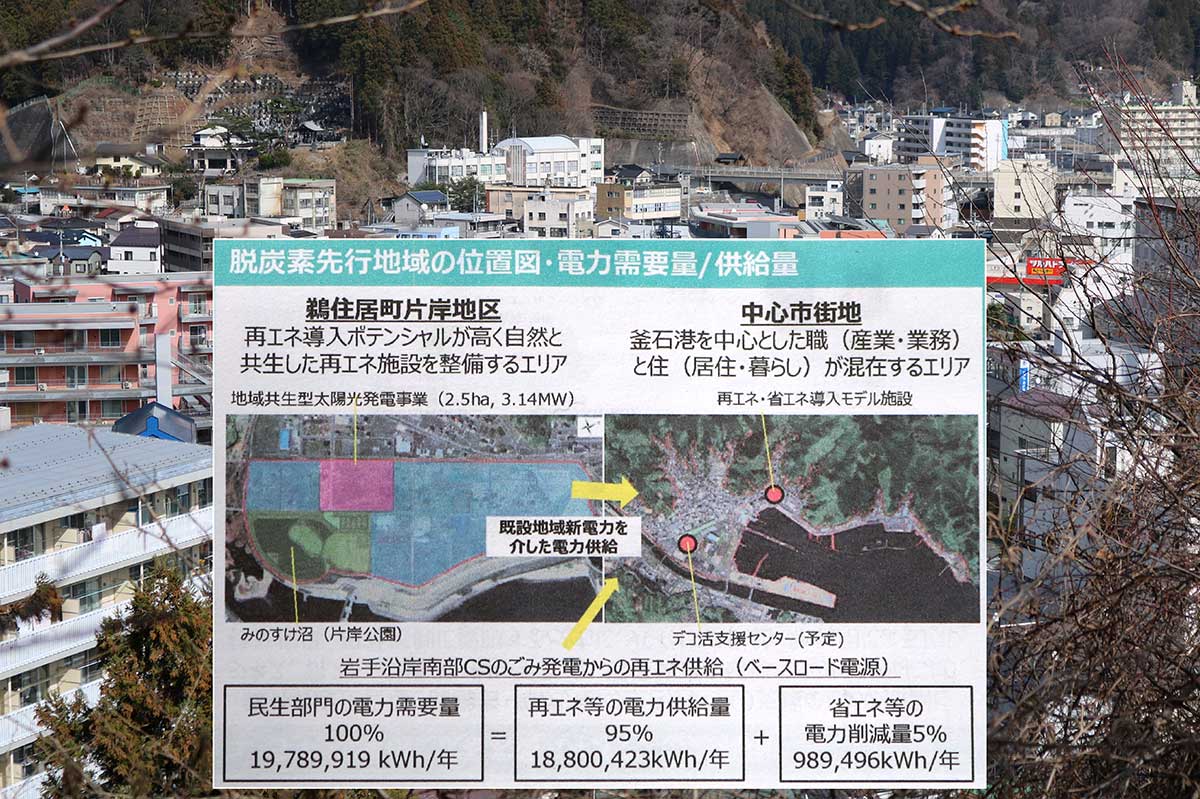

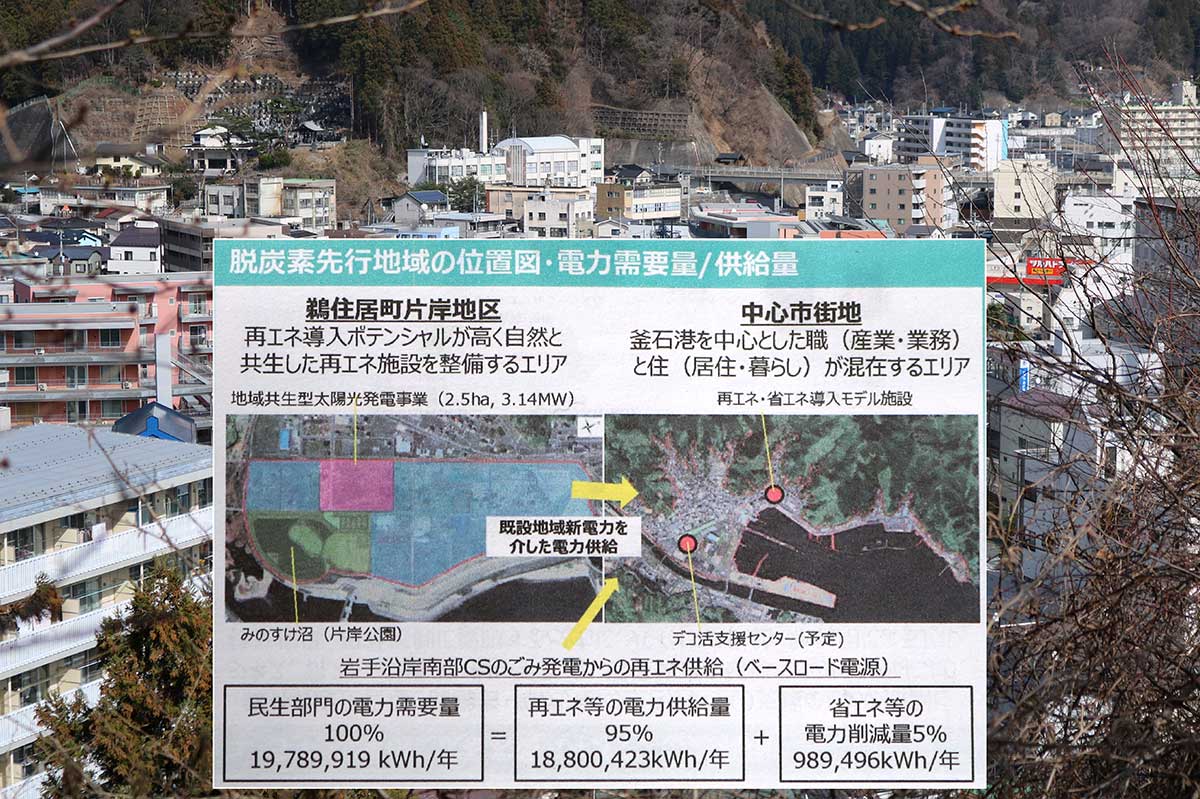

中心市街地への再エネ発電による電力供給地として、片岸公園隣接地2.5ヘクタールに「地域共生型太陽光発電」施設を整備。公園周辺の自然環境と共生するため、敷地外周への樹木の植栽、昆虫や野鳥などの生息を助けるエコスタック、バードバスの設置を検討する。年間発電量は約330万キロワットアワー(kWh)。一般家庭約790世帯分を見込む。事業収益の一部は生物多様性保全活動に還元。27年度からの運用開始を目指す。「小規模分散型太陽光発電」として、中心市街地の施設や住宅などへの設備導入も進める。

脱炭素先行地域の事業対象は釜石市内2エリア

「地域共生型太陽光発電」が行われる片岸公園周辺。自然環境に配慮した策を検討

釜石ならではの取り組みの一つが、鉄鋼スラグを活用した藻場再生。ブルーカーボンクレジット(海洋植物の二酸化炭素吸収量を数値化し取引する仕組み)の創出に寄与するほか、ウニ食害対策モデルの可能性も探る。日本製鉄が唐丹町、釜石東部両漁協の協力を得て、24年度は約20トンを設置した。

木質バイオマスの熱利用策として、まきストーブ12台を市内の施設などに導入。みちのく潮風トレイル、世界遺産「橋野鉄鉱山」観光などへの活用を想定し、レンタルEV(電動)バイク10台も導入予定。電気は地域の再エネを活用する。

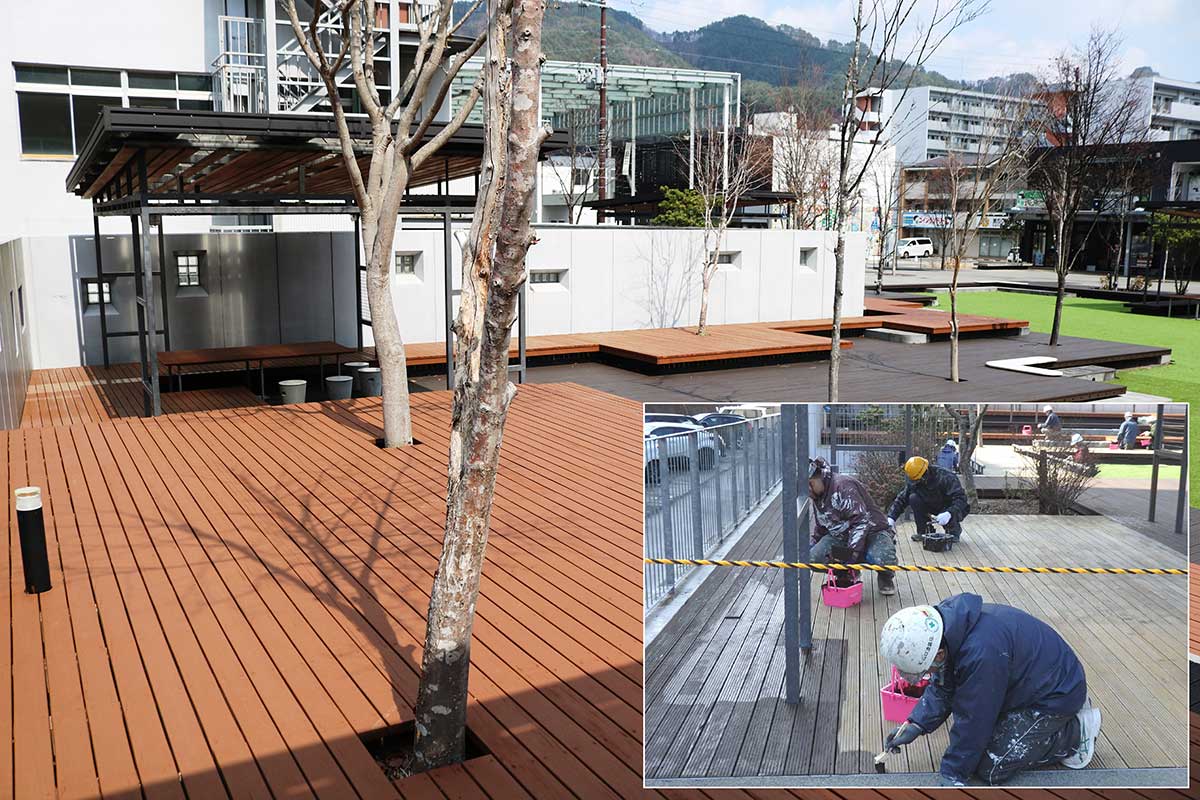

市内の脱炭素コンテンツをプログラムに取り入れた新たな「釜石版サステナブルツーリズム」(企業研修)を展開するため、研修を受け入れるかまいしDMCが、拠点となる企業向けワーケーション施設を浜町に整備中。エコマテリアル(環境に配慮した材料、技術)を採用し、太陽光発電・蓄電池、まきストーブの導入などで環境配慮のショーケースとしての役割を担う。

企業向けワーケーション施設は、かまいしDMCが企業版ふるさと納税などを活用して整備。地域脱炭素の活動拠点となる

市はこの計画で、電力消費に伴う二酸化炭素(CO2)排出量を約7万トン削減。再エネの地産地消でエネルギー代金の流出抑制、地域内の経済循環を促すとともに、脱炭素・環境を軸としたサステナブルツーリズムで交流、活動人口の拡大を図りたい考え。2月26日には、市、共同提案者、協力事業者らで組織する「釜石市脱炭素先行地域推進協議会」を設立(正会員30、協力会員9)。規約の承認、役員の選任後、事業推進を図るための15のワーキンググループを設置した。

2月26日に開かれた「釜石市脱炭素先行地域推進協議会」設立総会

3月21日の釜石市環境審議会では脱炭素先行地域の取り組みが説明された

25年度は地域共生型、小規模分散型両太陽光発電のためのSPC(特別目的会社)2社の設立に向けた協議、分散型発電の制度設計(民間商業施設、水産関連施設など)、住民や事業者の相談窓口、人材育成、普及啓発セミナー開催などを担う「釜石市デコ活支援センター」の設立を予定する(デコ活=脱炭素とエコを組み合わせた運動の愛称)。

市国際港湾産業課ゼロカーボンシティ推進室の神山篤室長は「先行地域に選ばれたことで国の財政支援が受けられ、地域のCO2排出削減への取り組みを加速化できる。目標達成に向け、事業を着実に進めていきたい」と今後を見据える。

企業、団体間連携で広がる脱炭素、エコアクション ラグビー釜石SWホーム戦会場では…

日本製鉄釜石SWのホーム戦ではリサイクル可能な「1DAYスチールカップ」が来場者に配られた=8日、釜石鵜住居復興スタジアム

今月8日、釜石鵜住居復興スタジアムで行われたラグビーリーグワン2部の日本製鉄釜石シーウェイブス(SW)とレッドハリケーンズ大阪の試合。約4400人が訪れた会場内で来場者に無料で配られたのは、リサイクル可能なスチール素材の飲料用カップ。リーグワンプリンシパルパートナー、三菱UFJフィナンシャル・グループの三菱UFJ銀行と、釜石SWメインスポンサーの日本製鉄(市脱炭素先行地域推進協会員)、総合容器メーカーの大和製罐の3社が連携したエコプロジェクトとして実施された。

ベアレン醸造所(盛岡市)はスチールカップ利用で樽生ビール内容量4割以上増量のサービスを実施

釜石SWのチームカラー赤を基調とした限定デザインで、会場内のフードスペース対象店舗で利用すると、飲み物の割引や増量などのサービスが受けられる特典もあった。容器・包装の回収、リサイクルを行う青南商事(釜石SWパートナー)の協力で、使用済みカップの回収ボックスも設置された。ごみ減量、再資源化は地球温暖化対策への第一歩。多くの人たちが環境に配慮した行動への意識を高めた。

バイオディーゼル燃料発電で映像を映し出した「大型ビジョンカー」=8日

観光地域づくり法人かまいしDMC(市脱炭素先行地域推進協会員)はこの日、試合をリアルタイムで映し出す大型ビジョンカーの電力供給に協力。使用済みの食用油から作られたバイオディーゼル燃料による発電で、CO2排出量削減に貢献した。

同社は管理・運営業務を行う同市鵜住居町の根浜シーサイド(レストハウス)で、地域から出る廃食油を回収している。集められた油は、再生可能エネルギーを生かした循環型地域づくりに取り組む橋野町の一般社団法人ユナイテッドグリーン(山田周生代表理事)が燃料に精製。市内のスポーツ大会やイベント、イルミネーション点灯などで使う発電機の燃料に活用されてきた。

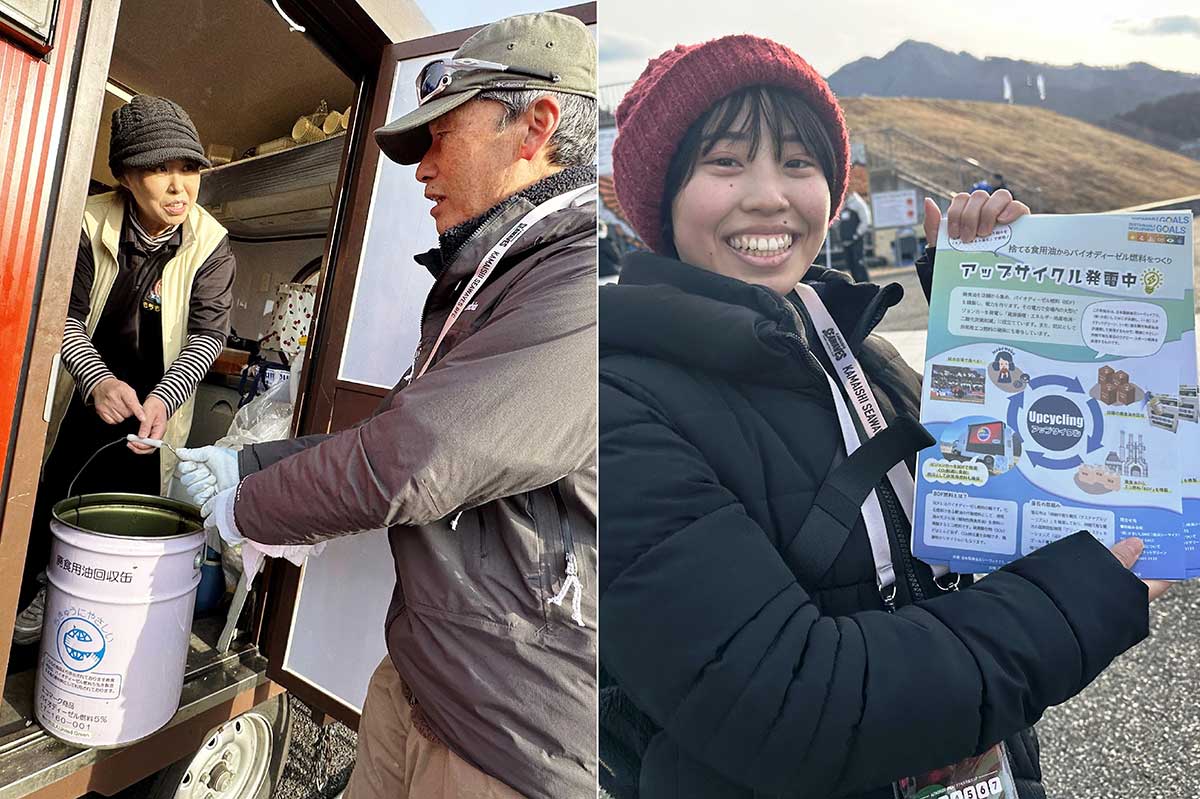

SWホーム戦での同発電は約2年前から試験的に実施。今回が本格スタートとなった。大型ビジョンカーにつないだ発電機には、同燃料約20リットルを給油。前日のリハーサルから試合終了までの電力供給を担った。この日は、会場内で出店した9店舗から約100リットルの廃食油も回収した。次回のホーム戦の発電で活用される。

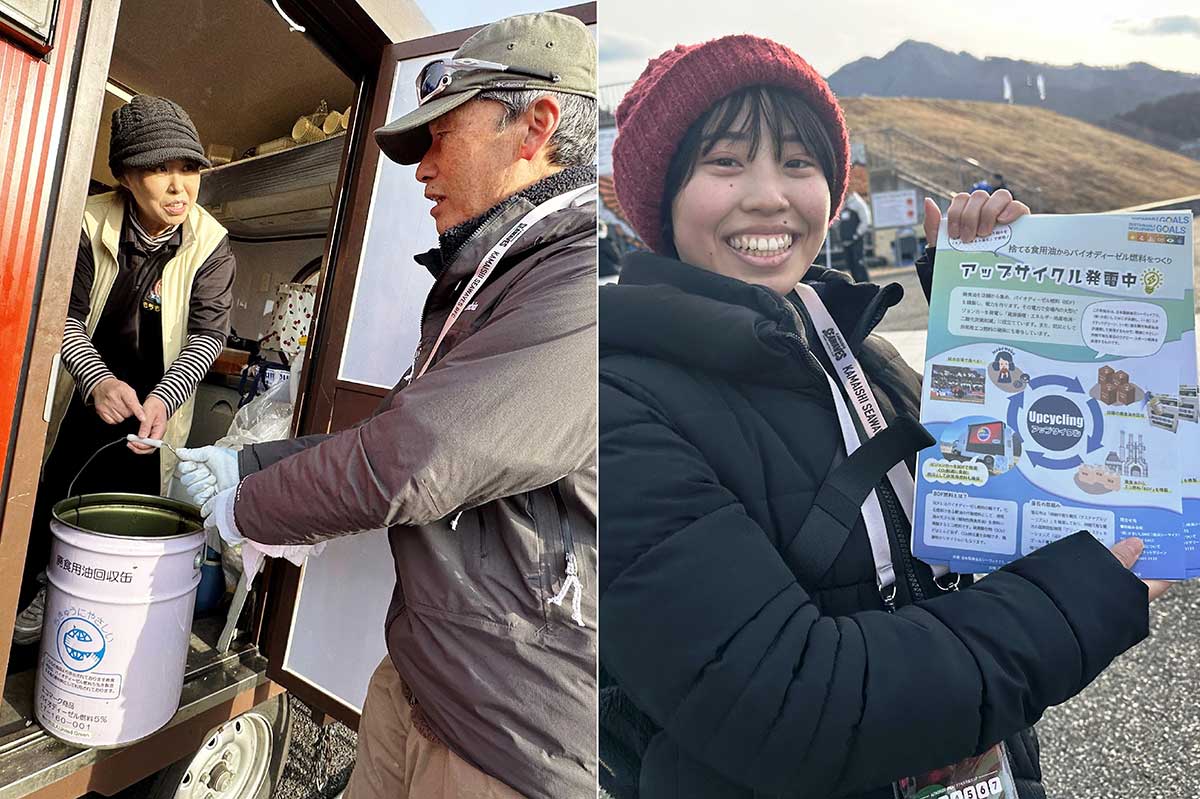

試合前日、廃食油を精製した燃料を発電機に給油するかまいしDMCのスタッフ

営業を終えた出店者から使用済み食用油を回収。9店舗が協力した(写真提供:かまいしDMC)

来場者や出店者にチラシを配布して取り組みをPR(写真提供:かまいしDMC)

バイオディーゼル燃料は植物由来の油が原料。植物は生育過程で光合成によってCO2を吸収。同燃料の使用時に排出されるCO2量は植物の吸収量と同等とみなされ、地球上のCO2量はプラスマイナスゼロ(大気中のCO2を増やさない)という「カーボン・ニュートラル」の考え方から、地球温暖化防止への効果が期待される。化石燃料の代替エネルギー、資源循環型社会構築の要素としても注目される。

来場者には同発電の取り組みを知らせるチラシも配布した。かまいしDMC地域創生事業部の佐藤奏子さんは「バイオディーゼル燃料は軽油の代替品として使用可能。市が目指す2050年までの温室効果ガス排出量実質ゼロにも貢献できると考える。廃油が資源になり、燃料の地産地消につながる取り組みを今後も継続していきたい」と話す。