災害再現VR 釜石で体験会 “その瞬間”どう動く?自らの判断力と対応力を試す

VRを使って地震や津波などの災害を疑似体験する中学生

災害時、必要な行動をとることができるか―。地震や津波を疑似体験しながら身を守る行動や防災スキルのレベルを確認できるVR(仮想現実)コンテンツの先行体験会が14日、釜石市鵜住居町の「いのちをつなぐ未来館」で開かれた。防災担当の自治体職員や教員、中学生ら約30人が参加。大きな揺れで物が落下したり、津波とともに車が押し寄せてきたりする架空の映像などから災害の怖さ、備えの重要性を認識し、防災意識を高めた。

いのちをつなぐ未来館で行われた災害VRの先行体験会

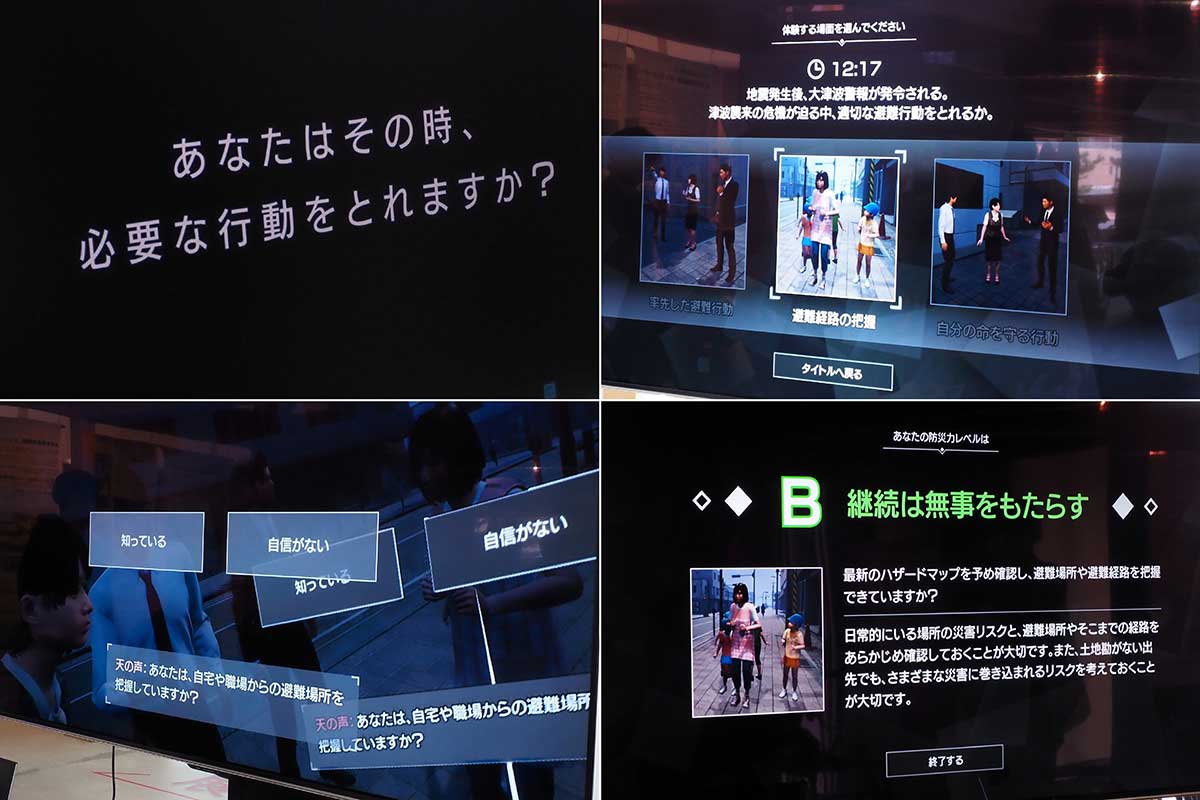

VR映像は、防災設備メーカーの能美防災(東京、岡村武士社長)が開発を進める「地震・津波臨場体験VR~命をつなぐ選択」。▽震度6強の前震▽震度7の本震▽火災▽大津波▽避難場所―という5つの場面が登場し、身を守るために必要になる行動の実践可否を問われながらストーリーが展開する。同社は岩手県を継続的に訪問していて、東日本大震災被災地の経験や教訓を織り交ぜている点が特徴の一つ。体験後には防災スキルのレベルが判定される仕掛けもある。

街が地震や津波に襲われたら、そこにいる“ひとり”として、どう行動するか。選択できるか―。

体験会で、参加者はダイジェスト版を視聴。大きな揺れによる落下物でけがをしたり意識がない人を手助け「できるか」、自宅や職場からの避難場所を「把握しているか」、避難を渋る人がいたとしても「率先して行動を起こせるか」、避難した先での食料や飲み水を「確保しているか」など、場面に応じて必要な動きを選択していった。

開発が進む「地震・津波臨場体験VR」の一場面

仮想空間に入り込む生徒。楽しみながら防災を学ぶ

VRでは場面ごとに命を守る行動を選び、防災スキルも確認

グラフィックなど目から入る情報だけでなく、周囲の声や警報音など災害発生時の状況がVR上でリアルに再現され、参加者たちは体験空間に入り込んだ様子だった。「地震で物が落ちてくる。やばいよ」「あ、津波。なんかいっぱい流れてきた」などと思わず声を発したり、椅子に座って体験していたが勢いよく立ち上がったり。行動の選択を迫られることで、自分の防災知識や向き合い方を振り返る機会にした。

釜石東中の生徒らも体験。2年生は震災当時1歳、1年生は生まれていない。記憶がない、知らない世代の生徒たちはゲーム感覚で楽しんだ。舘鼻大滋さん(2年)は「VRに入り込み、リアルな感じ。防災を学んでいるけど、書いて理解するよりイメージがわいた。実際に動けるか、考えられた」と話した。一方で、「映像がリアルで、気軽にやると小学生とかは怖い体験になるかも」と想像。「災害が起きて混乱しても早めに逃げて、自分もみんなの命も守れるよう声をかけたい」と表情を引き締めた。

生徒が視聴する映像が映し出されたモニターに見入る教員(左)

同校教諭の佐々木伊織さん(28)は釜石出身で、震災当時は中学2年生。今回、VRを体験した生徒たちと同じ年頃に津波を目の当たりにした。警報音、渦を巻く波…脳裏にこびりつく、忘れられない記憶。生徒らの様子をそばで見つめながら「(津波襲来の映像は)見せたくないという思いはあるが、この地で暮らす子どもたちには必要な学び。行動しないと、命がなくなってしまうことがあると感じてもらえたら。楽しく体験することで防災を知り、伝承を担う一人として学びを深めてほしい」と望んだ。

同社は火災防災を主軸とした事業を展開する。VRコンテンツとして、2022年にオフィスでの火災を想定した「火災臨場体験VR」を公開。今回の地震・津波編は第2弾となる。近年は災害が頻発・激甚化しており、さまざまな災害への備えを事業に生かそうと、釜石や陸前高田市など震災被災地での社員研修を継続。視察や、語り部から聞いた当時の状況などもVRのストーリーに盛り込んだ。

「地震・津波臨場体験VR」の開発を進める佐々木聡文さん(左)

VRコンテンツを担当する同社特販事業部主査の佐々木聰文(あきふみ)さん(48)は釜石出身。「震災を経験していない子どもも増えており、伝え継ぐツールとして使ってほしい」と思いを込める。VRには「避難するか」「戻る、戻らせない」といった葛藤の場面がいくつもあり、古里で聞いた声を踏まえたという。釜石の経験、教訓を次の防災にと考えていて、「南海トラフ巨大地震などリスクの高い他地域にも展開したい。自身の防災スキルを振り返るツールとして活用を」と願う。

地震・津波臨場体験VRは体験会での反応や意見を踏まえ、精度を高めて今春に公開する予定。自治体の防災イベントや企業の避難訓練などでの活用を見込んでいる。未来館など釜石での展開は未定。

釜石新聞NewS

復興釜石新聞を前身とするWeb版釜石新聞です。専属記者2名が地域の出来事や暮らしに関する様々なNEWSをお届けします。取材に関する情報提供など: 担当直通電話 090-5233-1373/FAX 0193-27-8331/問い合わせフォーム