6回目を迎えた小学校対抗タグラグビー大会(釜石東ロータリーカップ)

第6回釜石市小学校対抗タグラグビー大会(釜石東ロータリーカップ2024)は17日、釜石鵜住居復興スタジアムで開かれた。県内外の有志で組織する釜石ラグビー応援団(中田義仁団長)が主催。小学4年生以上は試合を、3年生以下はボールを使った運動教室を楽しみ、約140人が紅葉に囲まれたグラウンドで心地良い汗を流した。ラグビーワールドカップ(W杯)日本大会釜石開催から5年―。大会レガシー(遺産)を受け継ぐ子どもらの元気なプレーが「ラグビーのまち釜石」のさらなる発展を後押しする。

開会式では双葉小6年の川村桔平さんが選手宣誓。同スタジアムが会場となったラグビーW杯で震災復興支援への感謝の気持ちを表した歌「ありがとうの手紙」を全員で合唱し、試合での健闘を誓い合った。

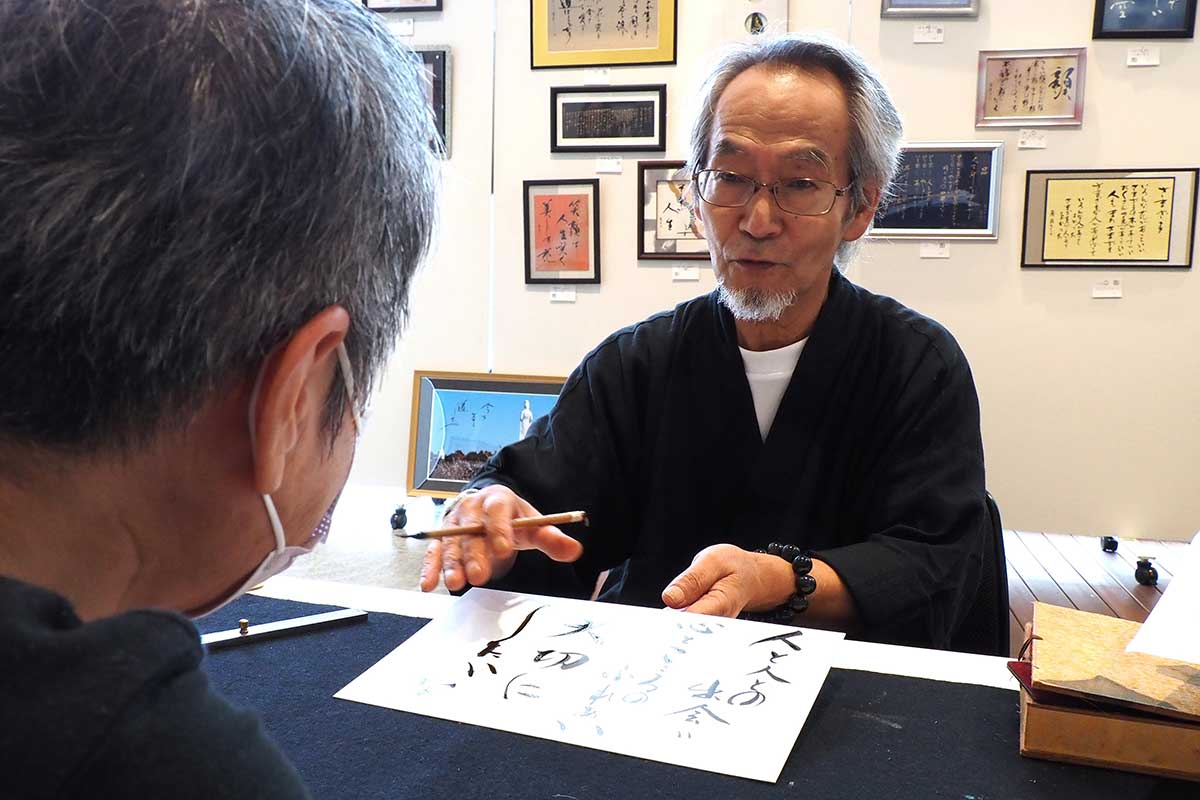

紅葉に囲まれたスタジアムで開会式。双葉小の川村桔平さんが元気に選手宣誓(写真左上)

今大会には市内6校と釜石シーウェイブス(SW)ジュニアから計16チームが参加。4ブロックで予選リーグを行った後、各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントに挑んだ。1チームは4~6年の男女5人で編成。選手の入れ替えは自由で、登録選手全員に出場機会を与えた。試合時間は予選リーグが前後半なしの7分、決勝トーナメントは前後半5分ずつ。各ブロックの3、4位チームもフレンドリートーナメントで試合経験を重ねた。

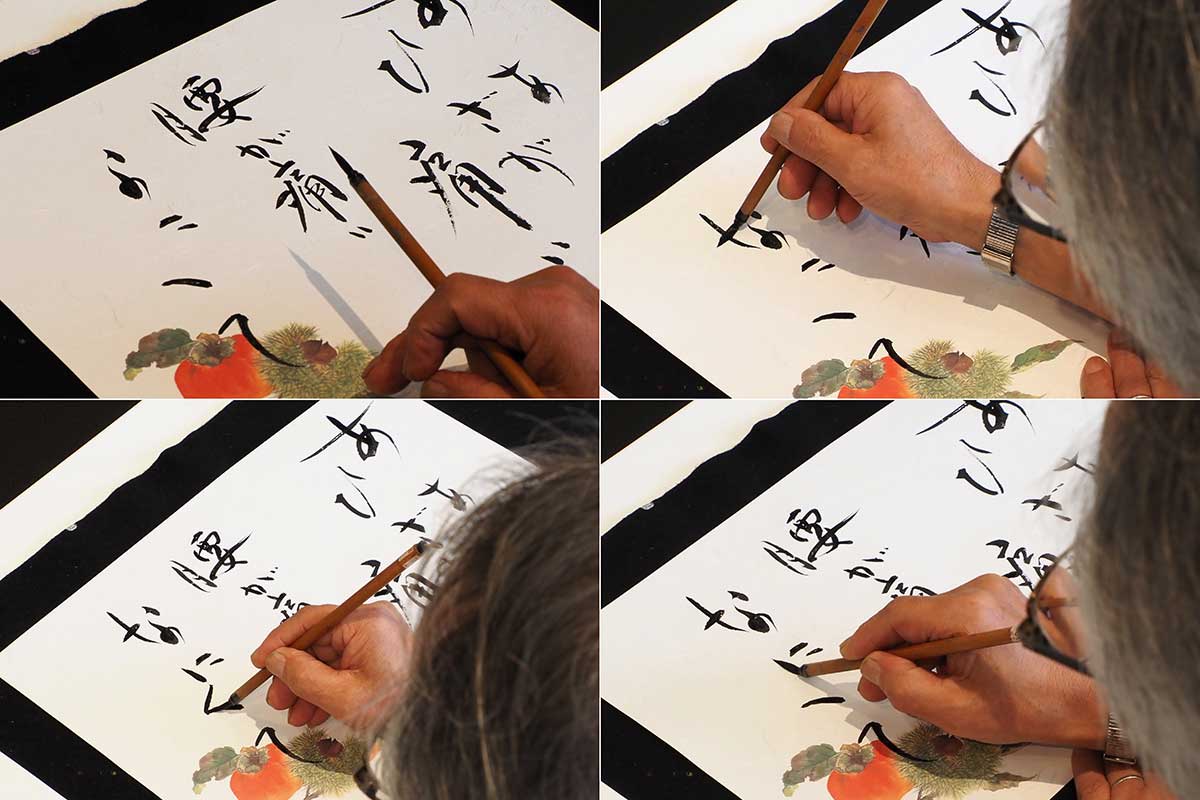

4ブロックで総当たり戦が行われた予選リーグ

対戦相手の腰にぶらさげたタグを取るのがタックル代わり

タグを取りにくる相手を振り切りトライゾーンへまっしぐら

2チームを結成した双葉小はコロナ禍前以来の久しぶりの出場。参加希望メンバーを募り、大会に向けた放課後練習を重ねて本番に臨んだ。同大会初参加の金野優輝さん(5年)は「体育の授業も含めけっこう練習はしてきたが、(昨年優勝の)鵜住居のチームが強くてびっくりした」。同じチームで戦った鈴木慶大さん(同)も他校の強さを感じて闘志に火がついたようで、「来年も絶対出て、優勝を目指したい。僕たちの得意な部分は出せていたので、あとは気持ちの強さと緊張感があれば…」とリベンジを誓った。

双葉Jr.(赤ビブス)と平田ウォーリアーズの試合は接戦に…

昨年、決勝で鵜住居のチームに敗れた小佐野バーバリアンズの鹿野遥斗さん(6年)は午前中の予選リーグを終え、「3試合とも点差をつけて勝てたので、いいスタート」と手応えを実感。今年は練習期間を長くとれたということで、「メンバーの仲も深まり、チームプレーの精度も上がった」という。プレー中は互いに声を掛け合い、コミュニケーションを意識。決勝トーナメントを前に「去年の優勝チームに一歩でも近づけるよう頑張りたい」と話していたが…。

最終決戦は互いに切磋琢磨してきた同校の別チーム(小佐野バーバリアンズレッド)との対戦となり、6-3でバーバリアンズが頂点に輝いた。小佐野小は12月に行われるSMBCカップ全国小学生タグラグビー大会県予選などへの参加も予定。鹿野さんは「まだ時間があるので、強豪の日詰に食らいつけるようなチームになりたい」と意気込んだ。

予選は3戦全勝、決勝トーナメントに進んだ小佐野バーバリアンズ(赤ユニホーム)

優勝、準優勝を果たした小佐野小のチームは来月参加予定の県大会へ弾みをつけた

同大会は、釜石東ロータリークラブがラグビーW杯釜石開催の機運醸成を図ろうと、2年前の2017年に開始。初回は甲子町の市球技場で開かれ、第2回大会から新設された同スタジアムに会場を移した。W杯開催年の第3回大会には20チーム約190人が参加。その後、新型コロナウイルス感染症の影響で2年間の中止を余儀なくされた。仕切り直しの22年から釜石ラグビー応援団が主催を引き継ぎ、児童の健全育成、同市のスポーツ文化発展などを目的に大会を継続する。

中田団長(56)は「学校側の大会に対する理解も深まり、子どもたちが参加しやすい環境ができている。大会経験者が中学生になり、県中総体ラグビーを制覇していることもうれしい限り。今後は他地域からの参加も促し、大会をより発展させていきたい」と思いを込めた。

ラグビー人口拡大への足掛かりにもなっている大会。将来、有名選手が出るかも?

低学年も集まれ~! SWアンバサダー向井陽さんら 楕円球との触れ合い、運動の楽しさ伝授

日本製鉄釜石SWアンバサダーの向井陽さん(中央)も指導に駆け付けた低学年対象の体験教室

同大会は地元クラブチームの日本製鉄釜石シーウェイブス(SW)、釜石市ラグビーフットボール協会が全面支援する。試合は小学4年生以上が対象だが、3年生以下の子どもたちにもラグビーを通じて体を動かす楽しさを味わってもらおうと体験教室を開いている。今年は同市地域おこし協力隊員(ラグビー普及コーディネーター)で、SW事務局員でもある竹中伸明さん(36)が中心となってプログラムを提供した。

教室はラグビーの普及活動に取り組む地域おこし協力隊員竹中伸明さん(左奥)が中心となり実施

SWの選手OBらも子どもたちの体験をサポート

SWからは桜庭吉彦ゼネラルマネジャーや選手OBらがサポートした。強力な“助っ人”として千葉県から駆け付けたのは同OBで、現在はチームのアンバサダーを務める向井陽さん(47)。釜石では甲東幼稚園(現・同こども園)に勤務しながら、SH として7年間プレー。2008年に退団、現役引退後はスポーツ教育の会社を経て、千葉県松戸市で保育園の園長を務めている。日本ラグビーフットボール協会の普及コーチでもあり、全国各地で子どもたちの指導にあたっている。

遊びの要素を取り入れたプログラムで子どもたちを楽しませる向井さん

「初めてボールに触る子どもたちが楽しさを感じ、(ラグビーをやってみたいとか)次につながるようなきっかけづくりをしたくて…」と向井さん。日本協会でも今、未就学児や小学校低学年向けのトレーニングプログラム作りに取り組んでいるという。「ラグビーボールは使うが、遊びの要素を入れて、その年代の運動能力を伸ばすようなメニュー」と、子どもの発育、発達を促す活動に力を注ぐ。この日もそうした知識や経験を釜石の子どもたちに還元した。

子どもたちはボールやタグを使った運動メニューに笑顔満開!

向井さんら指導者は釜石の子どもたちの健やかな成長を願う

タグラグビー大会をはじめ、子ども向けの競技普及、関心喚起活動に積極的な釜石の取り組みを喜ぶ向井さん。「このスタジアムで体を動かした思い出が残り、またここでラグビーをしたい、見たい、行ってみたいと思うような場所になったらいい。ラグビーはそれぞれの良さ(持ち味)を生かせるスポーツ。自分や仲間の良さに気付き、力を合わせて物事を成し遂げる素晴らしさも感じてもらえたら」と話した。