自分で作ったアンモナイトのレプリカを手に笑顔を見せる親子

ジオパークの観点から郷土の自然や歴史を知るイベント「釜石ふしぎ発見~化石発掘?!ジオの魅力大調査~」が6日、釜石市大平町の市立鉄の歴史館で開かれた。市商工観光課、世界遺産課が共催する夏休み自由研究応援企画の第2弾。市内の小学生と保護者18人が参加し、講話やものづくりを通して三陸ジオパークの面白さを体感した。

青森県八戸市から宮城県気仙沼市まで約220キロに及ぶ三陸ジオパークは国内最大の面積を誇る。2013年に日本ジオパークとして認定された。釜石市のジオサイト(見どころ)は釜石鉱山、橋野鉄鉱山、千丈ヶ滝、根浜海岸、箱崎半島千畳敷、両石の明治、昭和の津波記念碑―の6つ。約5億年前の地球活動から始まる三陸の歴史、長い年月をかけて形成された地形や景観、地下資源など多様な遺産に触れることが出来る。

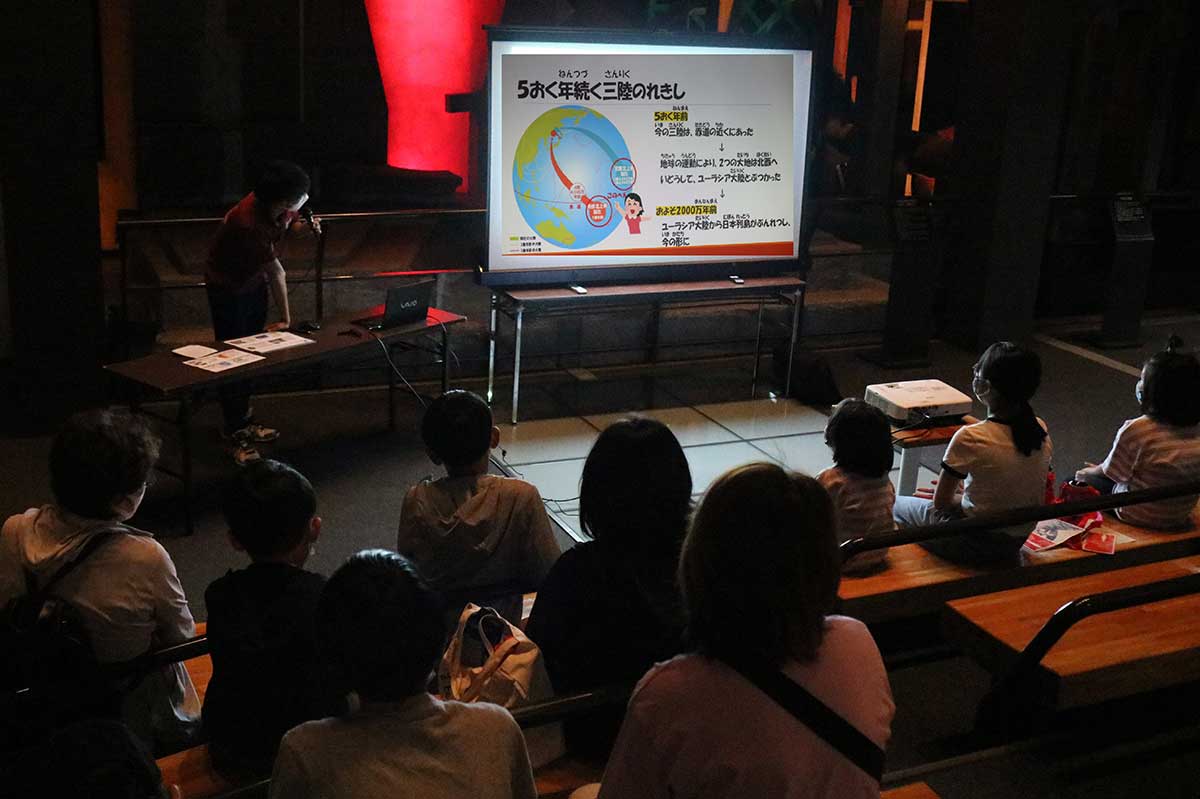

最初に市商工観光課の職員から三陸ジオパークについて学んだ

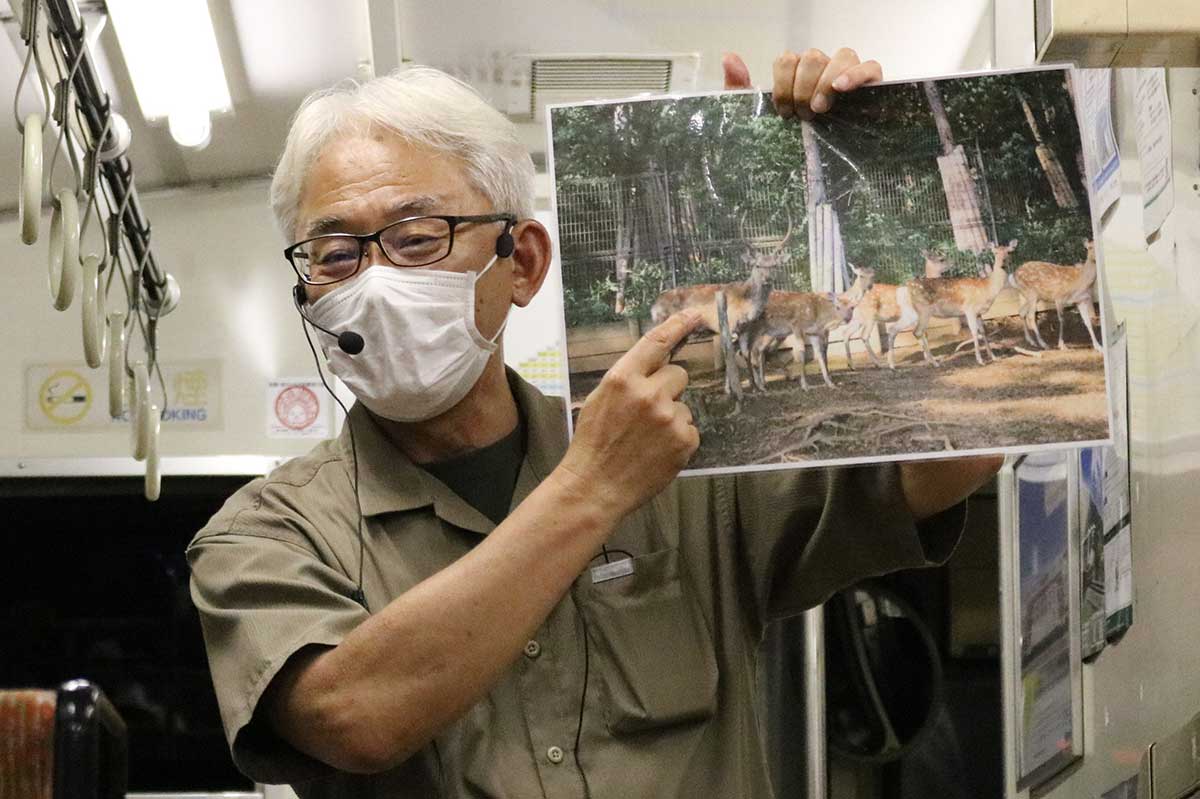

イベントでは市商工観光課の佐々木収主事が同ジオパークについて解説。▽旧釜石鉱山事務所にある「ナウマンの地質図」は三陸の成り立ちを物語る重要な資料であること▽両石町水海川の上流にある「千丈ヶ滝」周辺では、3~4億年前に赤道近くで生えていた植物“リンボク”の化石が見つかっていること―などを挙げ、参加者は太古の地球活動に思いをはせた。

講話の後は順番に3つのメニューを体験。熱湯で軟らかくなるゴム素材を型に詰めて作るアンモナイトのレプリカ製作、VR(仮想現実)ゴーグルでの三陸ジオサイト巡り、手製の鋳型に溶かしたスズを流し込んでキーホルダーを作る鋳造体験と、ジオの一端に触れる時間を楽しんだ。

VRゴーグルで三陸のジオサイトを体験する子どもたち(右側)

職員に教わりながら、キーホルダーの鋳型作り

230度に熱して溶かしたスズを鋳型に流し込む様子を見学

小佐野小3年の千葉栞奈さんは「自分の住んでいるまちに(ジオに関わる)いろいろな場所があることを初めて知り、びっくりした。海のところ(千畳敷)に行ってみたい」と好奇心をそそられた様子。甲子小5年の髙橋龍之助君は「釜石にもジオサイトがあるのはうれしい。VRでいろいろな所を詳しく見ることができた。化石にも興味がある」と学びを深めた。

参加者が体験した三陸ジオパークのVRゴーグルは、鵜住居町の根浜海岸レストハウスでも体験できる。施設内には三陸ジオを紹介する展示物もある。鉄の歴史館のキーホルダーを作る鋳造体験は事前予約が必要。問い合わせは同館(電話0193・24・2211)へ。

鋳型に流したスズは5分ほどで固まり、左下のようなきれいな形になる