「釜石グローバルラウンジ」で空手に挑戦する参加者

日本文化やスポーツなど体験活動を通して外国人と交流しようと、釜石市国際交流課が月1回開催している「釜石グローバルラウンジ」。本年度2回目となる活動が15日、大町の青葉ビルであった。今回のテーマは「空手」。参加した約20人の市民や外国人のほとんどが空手は初体験で、国籍の垣根を越えて「楽しさ」を分かち合った。

同課の佐々木義友課長(51)が空手経験者で、講師を務めた。参加者はしっかりと準備体操をして体をほぐした後、空手の基本となる「突き」「蹴り」などの動作を体験。拳を何度も突き出し、10回目に「エイ!」と気合を入れた。予想以上の全身運動に「息が切れる」「難しい」と声が漏れた。空手は礼に始まり礼に終わる―。武道を体得する上で大切になる「礼儀を重んじる」という心構えも学んだ。

「エイ!」と拳を突き出す参加者。下半身から手に力を伝えるのがコツ

「難しい。けど、楽しい」。熱心に蹴りの動作を繰り返した

甲子町のセラ・クライナーさん(26)は米国出身で、高校のALT(外国語指導助手)として昨年11月に釜石に来た。交流を求めているが、見知らぬ土地で不安もある中、グローバルラウンジは「安全に交流ができる場所で、参加しやすい」という。空手に触れるのは初めてで、「筋肉を使って動くのが楽しかった。もっとやりたい」と明るい表情を見せた。そんなクライナーさんと意気投合していたのは、中学校の英語教員で鵜住居町の黄川田真紀さん(25)。同級生だと分かると、どんどん会話を広げていた。

参加者同士が名前を聞き合う時間があり、只越町の櫻庭えまちゃん(6)は緊張しながらも、積極的に交流。「こわかったけど、やさしかった」とはにかんだ。母理恵さん(45)よると、通っているこども園で英会話を学んでいるというが、外国人と直接触れ合う機会がなく、慣れる場になればと参加。「気が強いようで、引っ込み思案なところもある。物おじせず、世界に視野を向けられるようになってほしい」と見守った。

自己紹介では「カタコト」でも名前を伝えようと気持ちを込めた

同課によると、現在釜石で暮らす外国人は約200人。6割はベトナム人で、水産加工に携わる技能実習生が多い。新型コロナウイルス禍で入国が限定されているものの、今後は徐々に緩和されるとの見方もある。「(外国人が)これだけ住んでいるのだから、気軽に国際交流をしてほしい」と同課主任の東洋平さん(43)。だが、「言葉の壁」から外国人同士、または出身国同士で固まる傾向があるという。

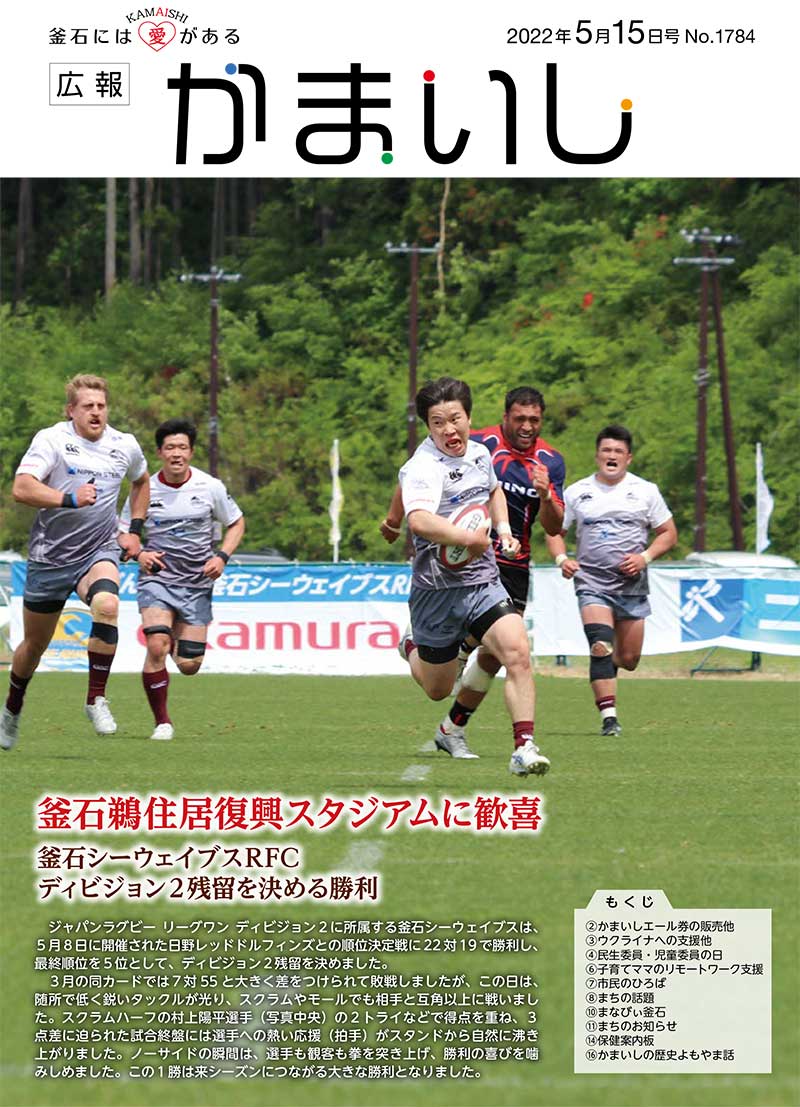

多言語を耳にするきっかけに―と始まったのが、グローバルラウンジ。昨年度までは在住外国人、アイルランドと米国出身の市国際交流員のほか、海外生活を経験した市民を講師に、話を聞く形式で行ってきたが、思うような交流は進まなかった。そこで、本年度は「一緒に体を動かし、経験できるものに」と方向転換。4月には釜石鵜住居復興スタジアムでラグビー体験を楽しんだ。

体験活動を終え、笑顔を見せる参加者。気軽な国際交流の広がりが期待される

グローバルラウンジは毎月第2日曜日に実施。次回は6月12日で、内容は未定。市ホームページや同ラウンジのフェイスブックで情報を発信していく。同課では「世界とつながるKAMAISHIの実現、多文化共生社会の推進につながる取り組み。気軽に参加を」と呼び掛ける。