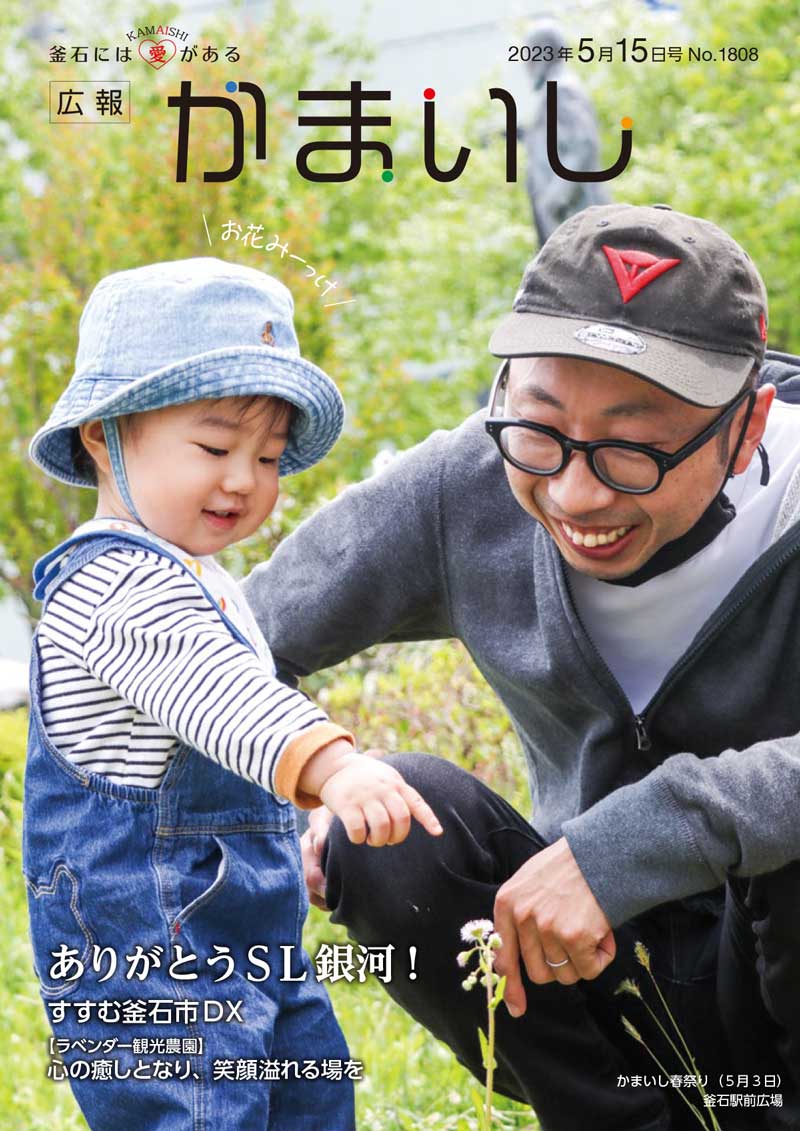

エゾエノキの成長を期待するかまいし環境ネットワークの会員ら

釜石市に生息する国蝶(こくちょう)オオムラサキを守ろうと、市内で自然保護活動に取り組む「かまいし環境ネットワーク」(加藤直子代表)は17日、小川川上流にある日向ダム(甲子町)の敷地内に幼虫の餌となるエゾエノキの苗木8本を植えた。準絶滅危惧種となっているこのチョウを増やすため、20年ほど前から地元産苗木を育成するなど保護活動を継続。加藤代表(76)は「オオムラサキが飛び交う地域を未来につなげたい」と力を込める。

同ネットワークの会員や市、県の関係者約20人が参加。ピクニック広場近くなどに1メートルほどに育った幼木を植えた。地元の建設会社も協力し、シカの食害対策として防護ネットを設置した。

協力してエゾエノキの苗木を植える参加者

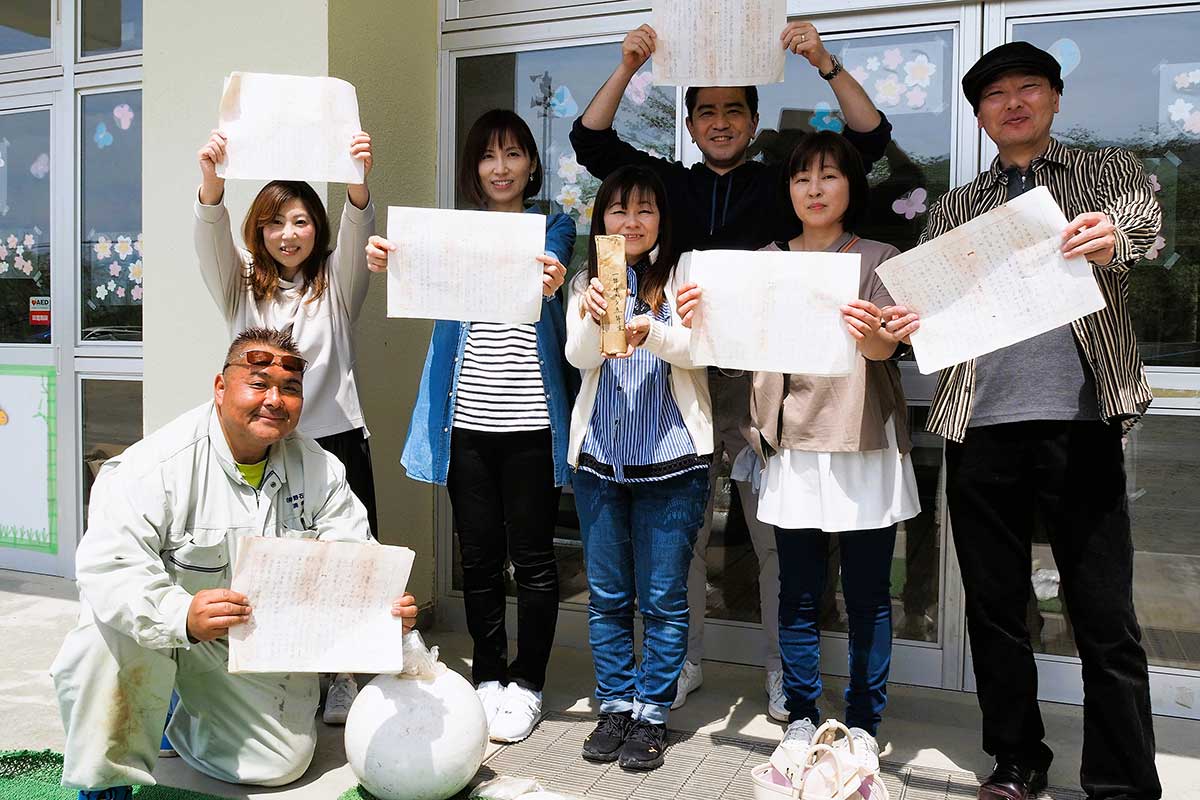

日向ダム周辺で活動。自然の豊かさを体感した

苗木は、会員の菊地利明さん(58)が提供。1997年のダム完成時にスポーツ広場近くにエゾエノキを植えていて、立派に成長した大木から実を採取し、種から育てた。「成長が早い木なので、5~10年でオオムラサキが卵を産み付けて幼虫が発生するんじゃないかな」と期待。地元に根づく樹木を活用しているため生態系への影響は少なく、「釜石ならではのオオムラサキを増やしていけたら」と思い描く。

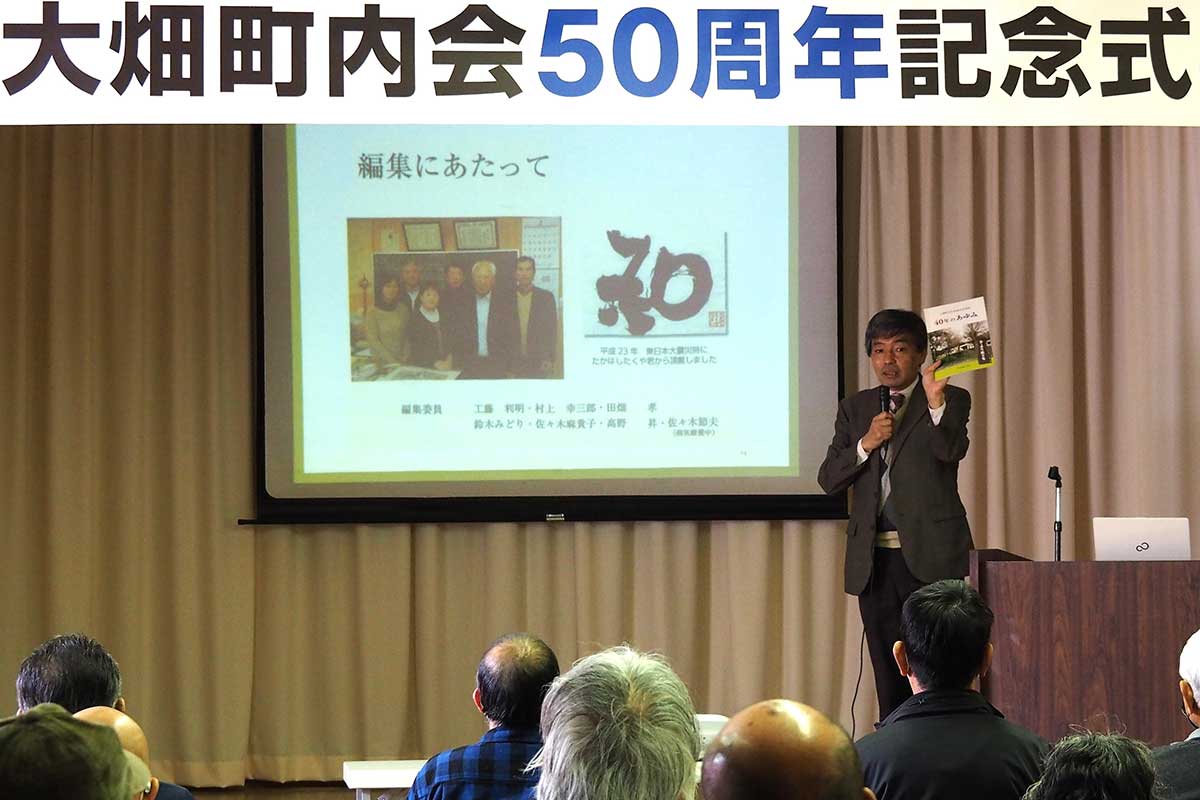

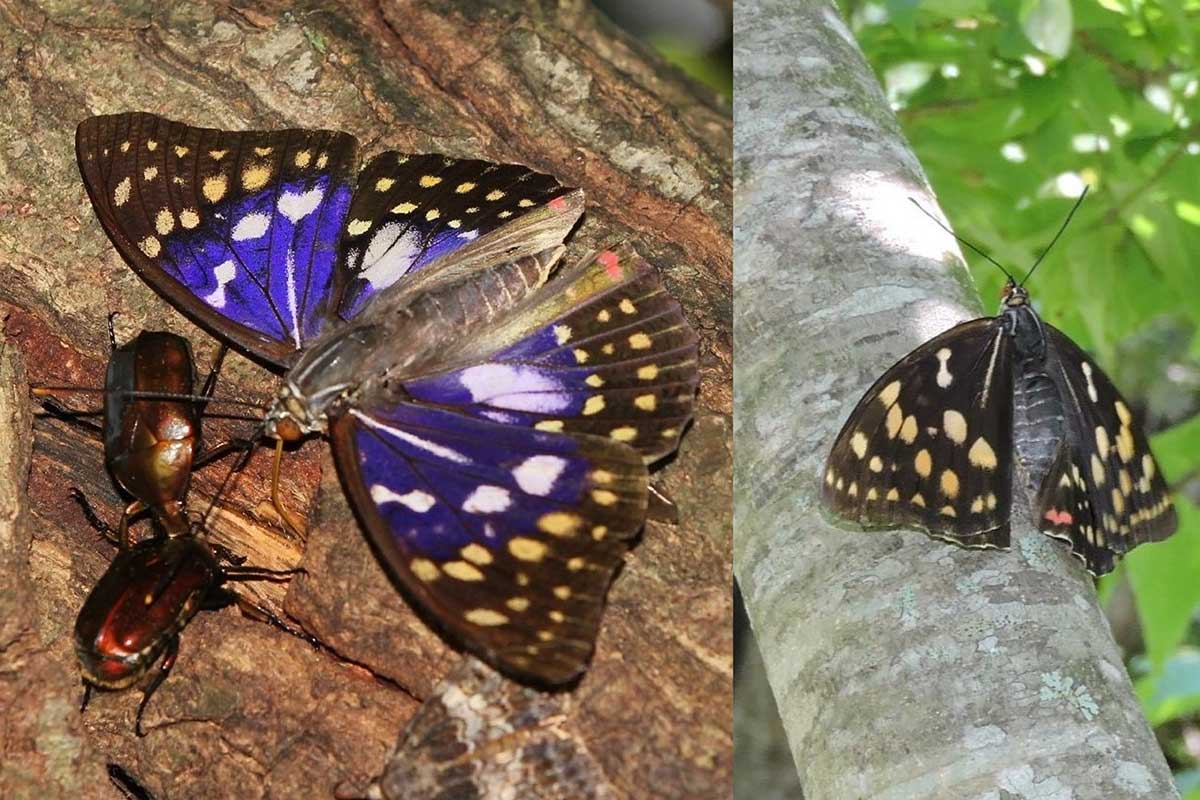

オオムラサキは羽を広げると10センチほどになり、オスは光沢のある青紫色の優美な姿が特徴。1957年に日本昆虫学会が国蝶に選んだ。釜石市内ではエゾエノキが生育している日向ダム周辺などで確認されている。

オオムラサキの特徴などを紹介する菊地利明さん

写真左はオオムラサキの雄(資料)、右は日向ダムで見られた雌=菊地さん提供

菊地さんによると、オオムラサキの寿命は約1年。幼虫で冬を越し、夏に成虫(チョウ)になり、産卵を終えると成虫は死んでしまう。幼虫時代はエノキ、エゾエノキの葉を食べ、成虫になるとクヌギやナラなどの樹液を吸い、森とつながる雑木林を好むという。採集は禁止されていないが、都市化が進んで雑木林が少なくなってきたことで生息数は減少しており、環境省は準絶滅危惧種に指定。オオムラサキの成長に必要な樹木を植えて保護活動や子どもたちの環境学習に役立てている地域もある。

エノキが自生するのは太平洋側では宮城県が北限で、岩手県内で育つのはエゾエノキが主。釜石地域のオオムラサキにとってエゾエノキは生命の源であり、成長に欠かせない。なぜなら「エゾエノキで生まれ、葉を食べてチョウになり、またエゾエノキに卵を産み、そのそばで命を終えるから」と菊地さんは教えてくれた。

日向ダムの完成時に植えられたエゾエノキ。この大木の実から苗木を育てた

日向ダム敷地内には2009年にもスポーツ広場や語らいの森そばに植えられている。そこでは、葉と同じ緑色をした幼虫が成長中。野田町の紺野節子さん(73)は「(エゾエノキの)葉っぱが柔らかくておいしそうだね。たくさん食べて無事にチョウになってほしい」と見つめた。植樹に参加することで、地元の自然の豊かさを改めて実感。「小さい努力かもしれないが、この環境を守っていきたい」とうなずいた。

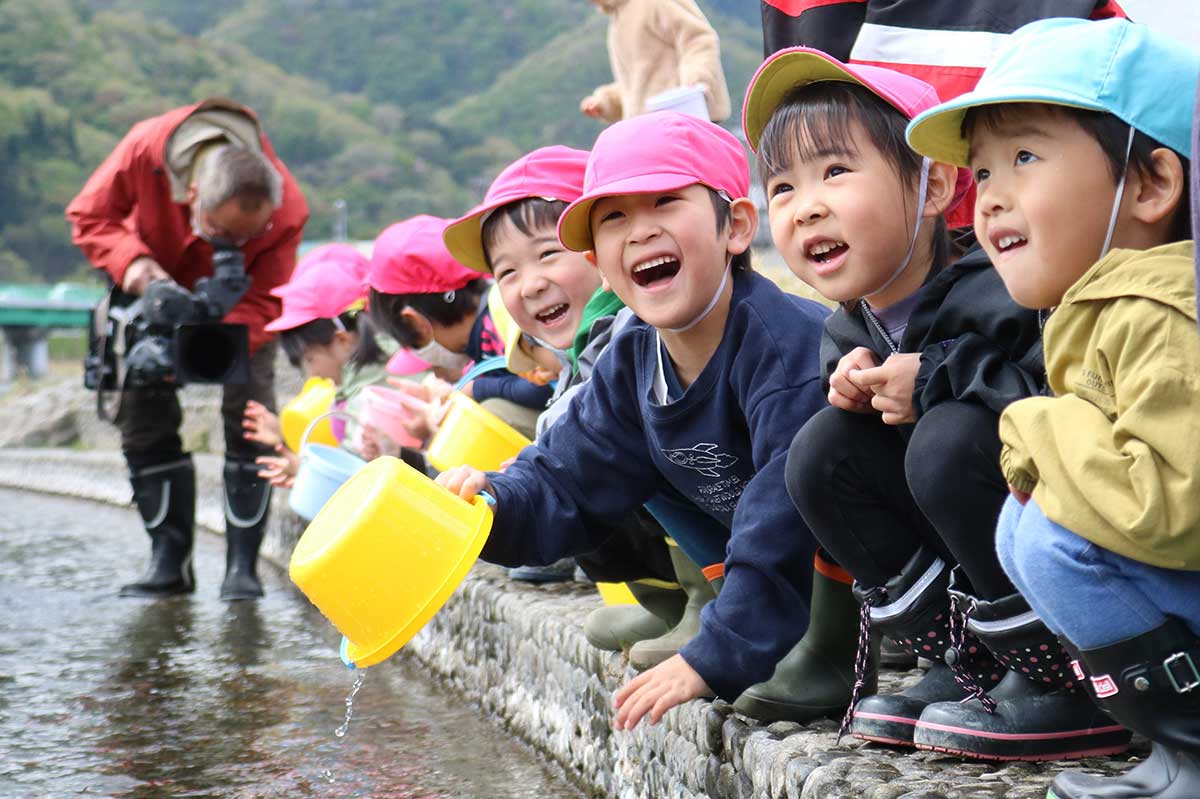

語らいの森にあるエゾエノキで幼虫探し

オオムラサキの幼虫。順調に育ち、羽ばたくことを期待する

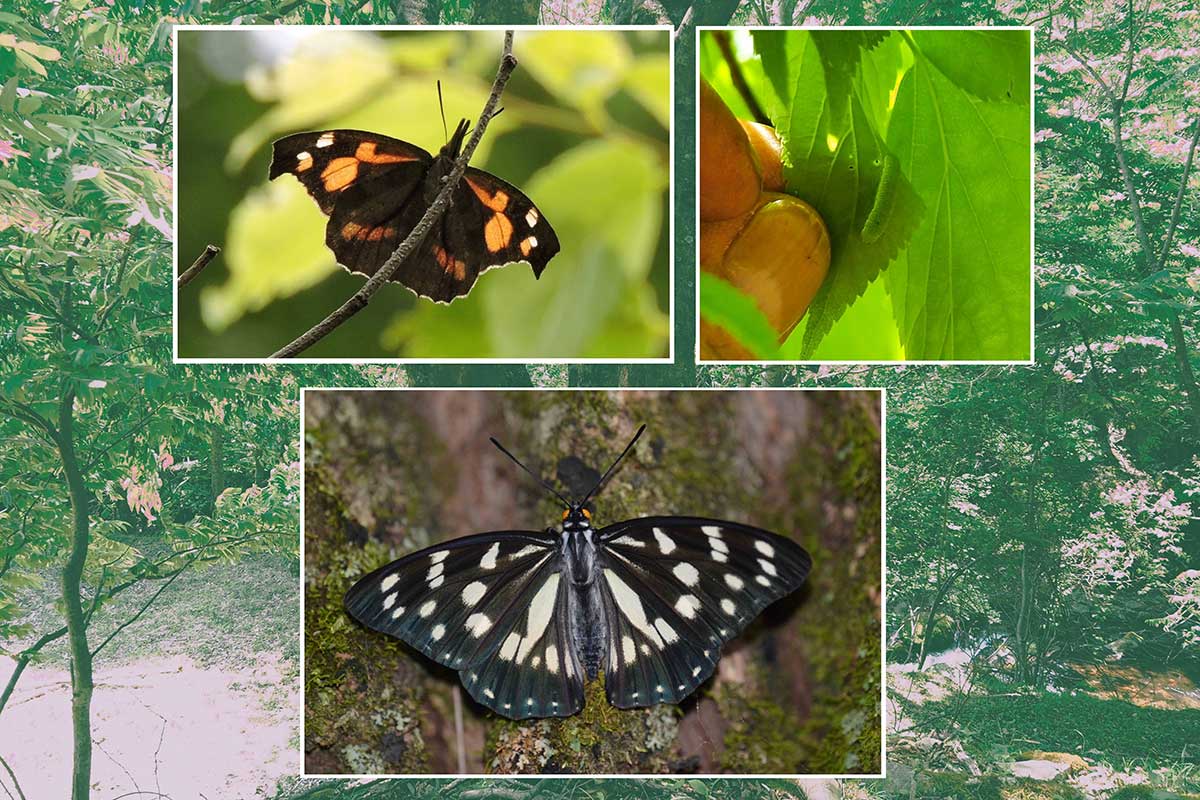

テングチョウ(写真左上)の幼虫(同右上)もエゾエノキで成長中。ゴマダラチョウ(同下)も見られるかも=菊地さん提供

オオムラサキは羽ばたきが機敏で滑空するような飛び方をするというが、加藤代表は同ダムでの保護活動を続ける中で何度か、その姿を確認した。「美しさと大きさに驚く。たくさんの人に会いに来てほしいし、豊かな自然が広がるすてきな所があると知ってほしい」と期待。同ネットワークでは松倉神社や甲子小周辺でも植樹を行っていて、「オオムラサキが訪ねてきている。会うチャンスがあるかも。未来の子どもたちが喜んでくれたら」と願った。