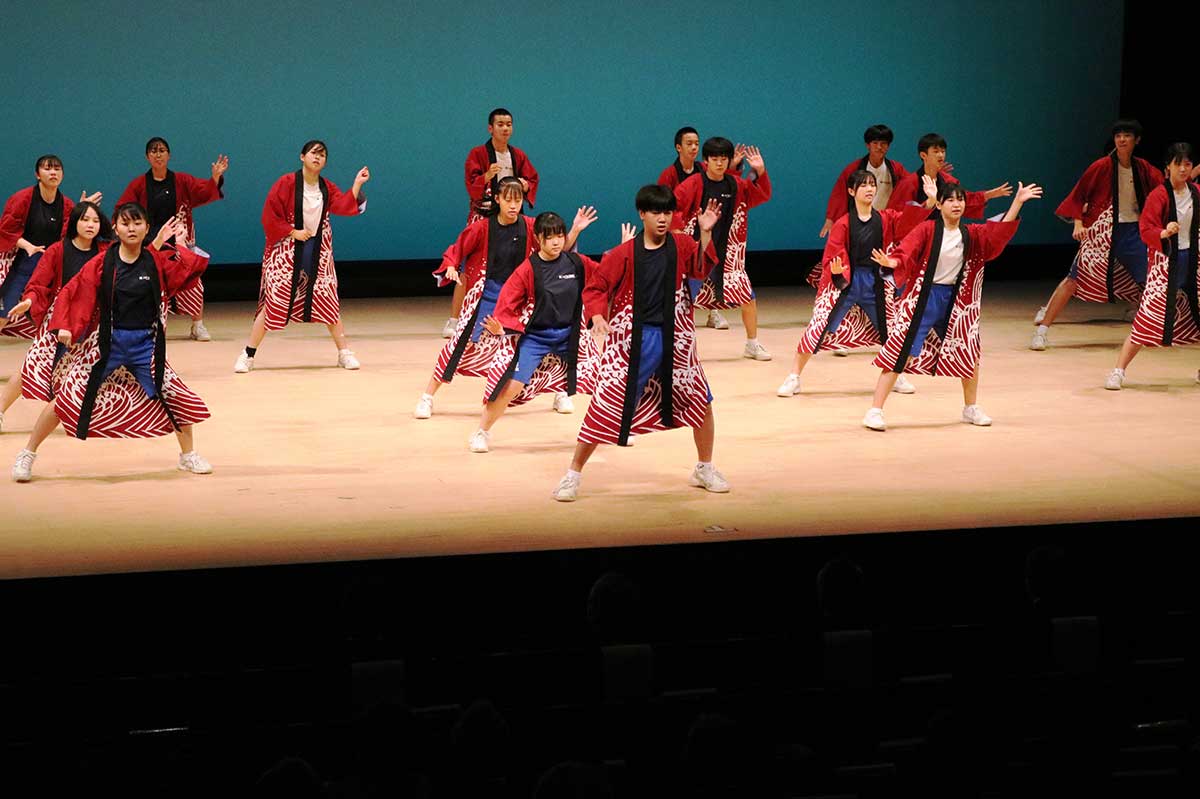

チャレンジショップを通じ交流を楽しんだ釜石商工生ら

釜石市大平町の県立釜石商工高(伊東道夫校長)総合情報科の3年生5人は9日、学校近くの釜石大観音仲見世通りで開かれた「えんむすびプチマルシェ」に参加。同通りの暮らしにちなんで手作りした土産品や市内事業者の商品を並べ、元気な笑顔で販売に臨んだ。同通りのにぎわい再生と交流の場創出を目指し活動する釜石大観音仲見世リノベーションプロジェクト(宮崎達也代表)が取り組みをバックアップ。人のつながりや縁を広げる機会を通じ、生徒たちは将来への意欲を高めた。

マルシェへの参加は、課題研究の一環。「仲見世を盛り上げたい」と集まった5人は、同通りの印象や特徴などを住民や生徒、教職員らから聞き取り、「猫をよく見かける」「バイク利用者が多い」との情報を入手。バイクにまたがった猫をモチーフにしたイラストを作成し、観光客らをターゲットにした土産物として交通安全祈願のお守り、ステッカーを作ることにした。販売については同プロジェクトに話を持ち掛け協議を重ね、当日を迎えた。

仲見世通りに多い猫(写真右下)をモチーフに作製したオリジナル土産品

この日、5人は宮崎代表(50)が運営するシェアオフィス1階にあるギャラリースペースの一角に手作り品を並べ、販売を体験した。木製のお守りに施された「バイクねこ」のイラストは全て生徒の手描き。ストラップ部分となるミサンガも13色の糸を使って手作りし、生徒たちは各色に込めた願い(赤は情熱、青は勉強、黄緑は友情など)などを紹介しながら接客した。ステッカーは5枚一組で販売。バイクねこのほか、「しいたけネコ」「まんじゅうネコ」などがデザインされた。

地元の菓子製造販売・卸業小島製菓(上中島町)の協力を得て、同社が製造するパンや団子も並べて販売。売り手として商品を宣伝し、多くの客を呼び込んだ。

地元事業者が手掛けた商品の売り手としても活躍した

高校生が考案した「バイクねこ」が仲見世通りを盛り上げる⁉

グループリーダーの尾形麗(うらら)さんは「明るく元気に笑顔で接することを意識した。多くの人に足を止めてもらい、うれしい。盛り上げにつながったかな」と充実した表情を見せた。これまでの取り組みを振り返り、「自分の考えに、ほかの人の意見を加えて改良し、希望に合ったものづくりが大切」と実感。教員という夢に向かい進学する予定で、「誰かのためにということを常に心がけて、人の役に立てることをしたい」と胸を張った。

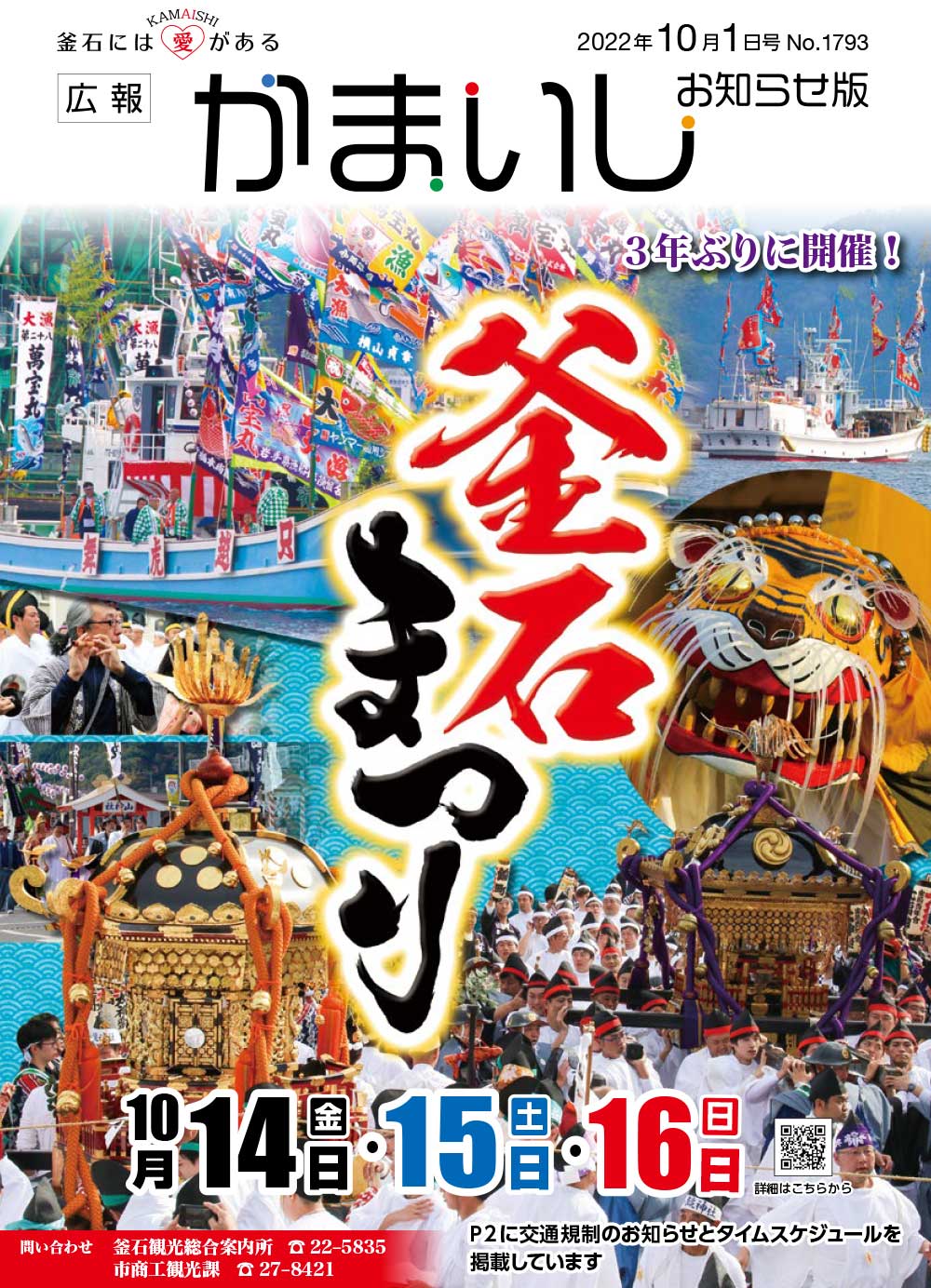

釜石大観音仲見世通りで開かれた「えんむすびプチマルシェ」

同校が参加したマルシェでは、釜石ゆかりの作家や菓子店などが手作りした雑貨、スイーツを販売したほか、フリーマーケットも行われた。主催の同プロジェクトは「釜石○○(まるまる)会議」から生まれた市民グループで、空き店舗が目立つ同通りを再生させようと、同様のマルシェ開催など人の流れを生み出す取り組みを行ってきた。新型コロナウイルス禍でイベントの実施は控えていたが、同校からの提案を受け、コラボレーション企画として3年ぶりの開催を決めた。

宮崎代表は「人との触れ合いは楽しい。イベントを行うと活気が生まれる。商店を増やすとの目標に向け、店も来訪者にもすてきな縁が生まれるような場をつくっていきたい」と意欲を見せた。