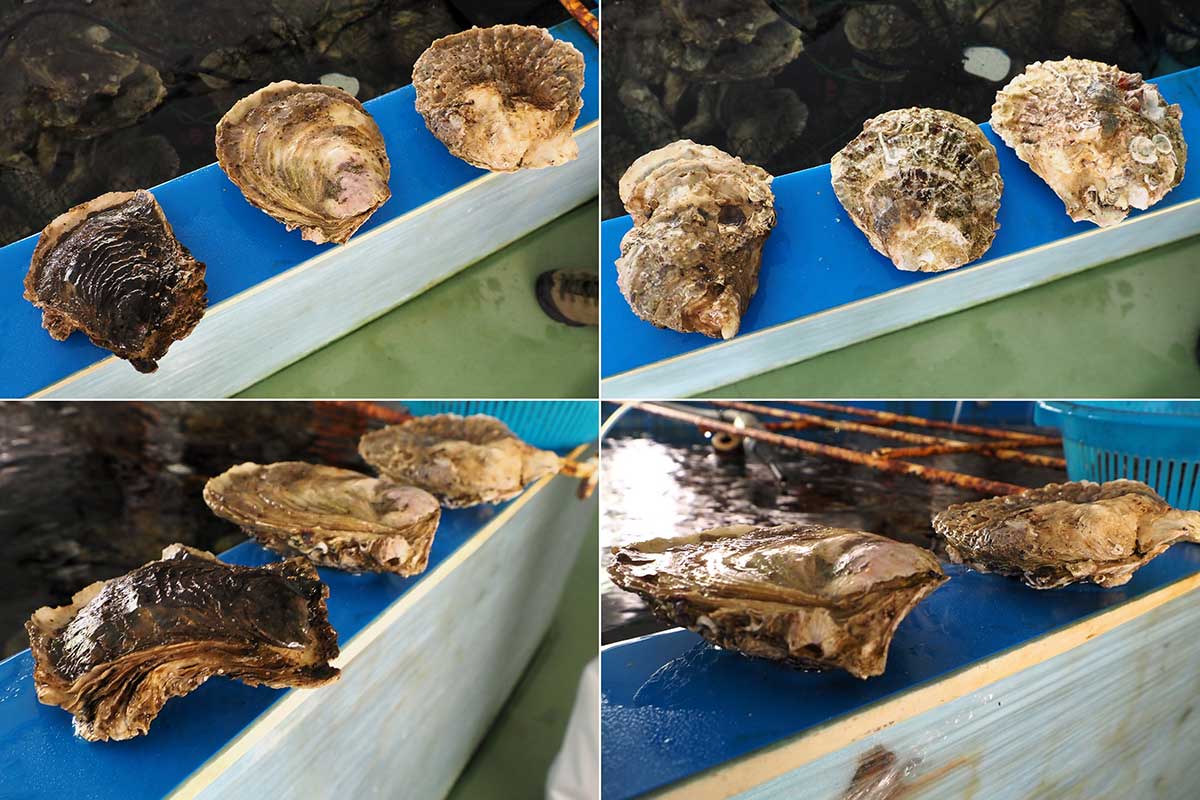

岩手県水産技術センターで育てられているヨーロッパヒラガキ

70年以上前に養殖試験のため日本に持ち込まれ、岩手県沿岸でも試験的に養殖されていた欧州原産の食用カキ。東日本大震災の津波で流失し消滅したと考えられていたが、県水産技術センター(釜石市)などの調査研究で“生息”していることが確認された。その名は「ヨーロッパヒラガキ」。人知れず生き残り、繁殖・定着した生存力は、不漁が続く三陸海域の有用な資源になりうる可能性を秘める。同センターでは既に種苗の生産に成功。その規模を拡大させながらさらに研究を進め、養殖試験につなげる考えだ。

センターによると、ヨーロッパヒラガキは丸く平たい見た目が特徴で、殻の幅は10センチほど。欧州では古くから生食用として親しまれてきた高級食材で、独特の渋みがあり、シャンパンや白ワインに合うとされる。近年は病気の流行などで生産量が激減しているという。

ヨーロッパヒラガキとマガキを比較。3つ並んだものは右側の2つがヒラガキ

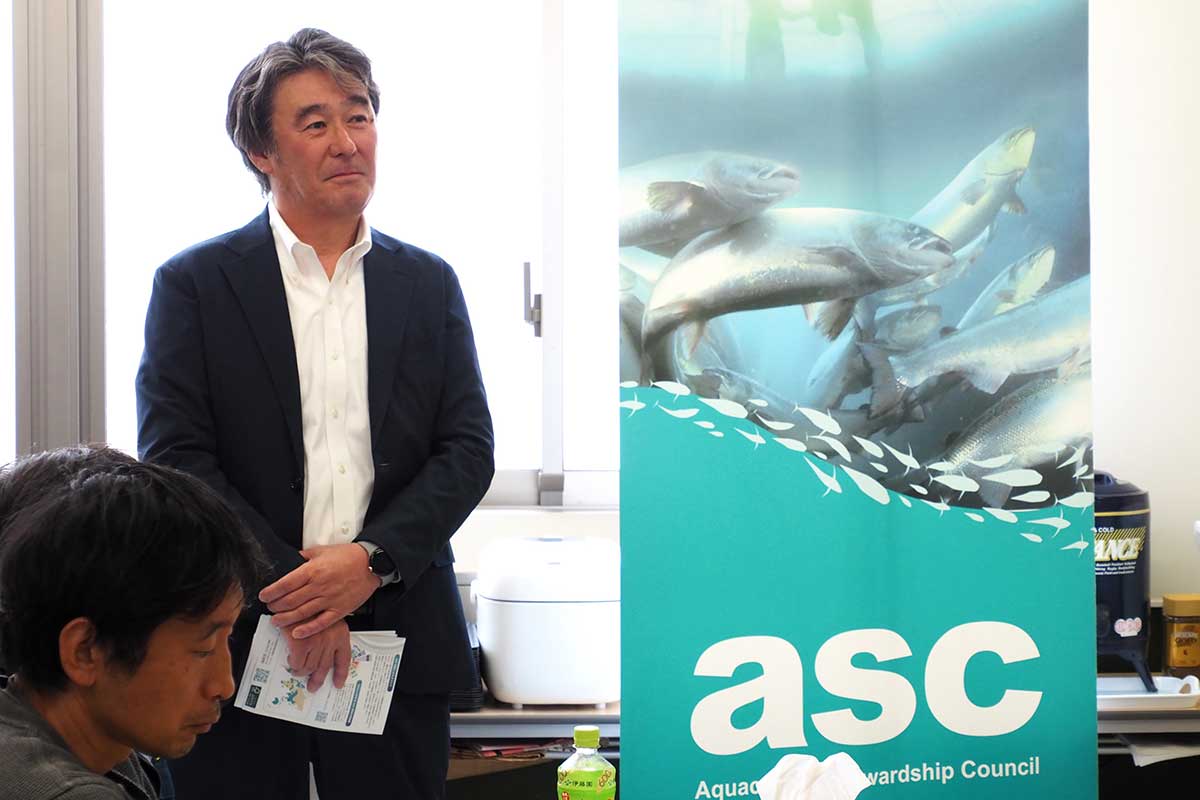

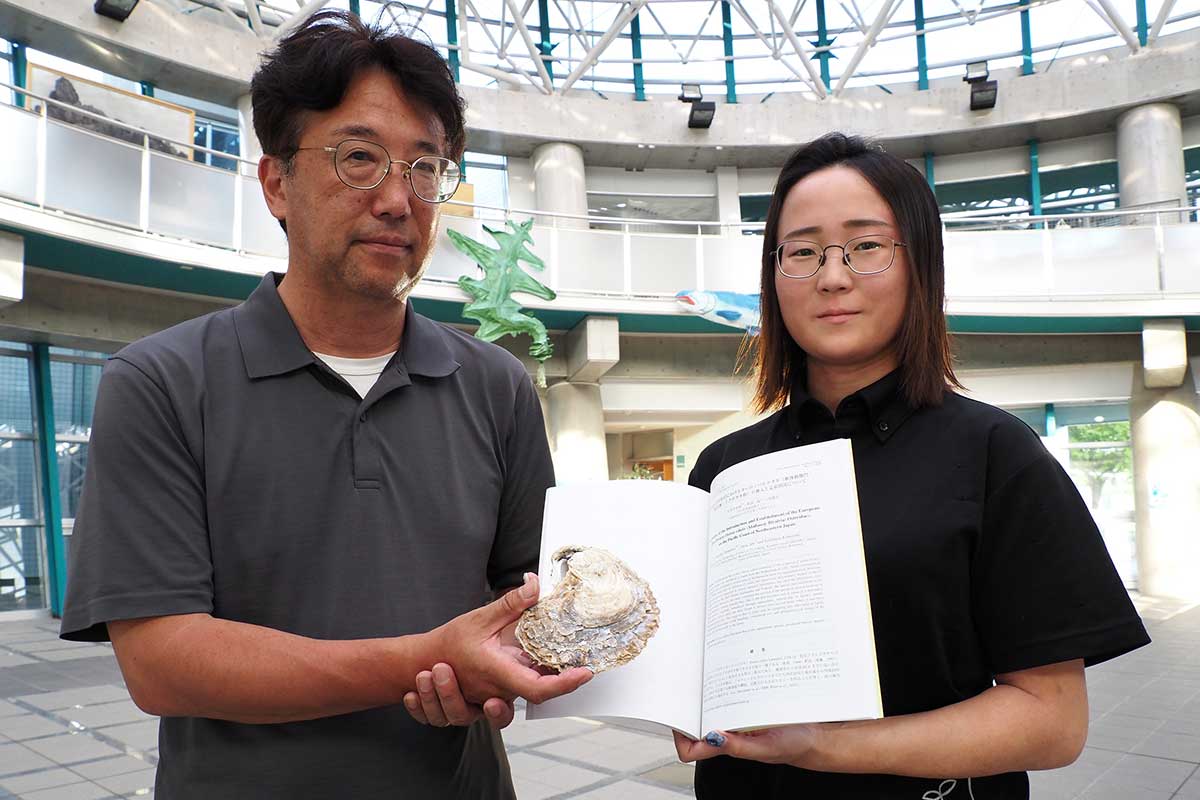

調査研究に取り組んだ寺本沙也加さん(右)と小林俊将さん

そんな高級食用カキの調査研究に取り組んだのは、同センター増養殖部専門研究員の寺本沙也加さん(29)と、部長の小林俊将さん(57)。成果は今年5月に日本貝類学会の国際学術誌に掲載された。

研究のきっかけは昨年4月、寺本さんが山田湾でカキ養殖を行う漁業者のSNS(交流サイト)で「種が不明のカキ類」の写真を見つけたことだった。その漁業者から「正体を調べてほしい」との要望もあり、調査を開始。譲り受けた26個体から10個体を選定して貝殻の形態やDNA解析を行った結果、全てがヨーロッパヒラガキと判明した。

ヒラガキは1952年に東北大がオランダから国内に持ち込み、北海道や、青森、岩手、宮城の3県で養殖試験を進めた。岩手県内では91~95年にかけて山田湾で種苗生産と養殖試験を行っていたが、94年の北海道東方沖地震の津波で母貝や種苗が流失して全ての試験を終了。最後まで養殖していた宮城沖でも2011年の震災の津波で流され、消滅したと考えられていた。

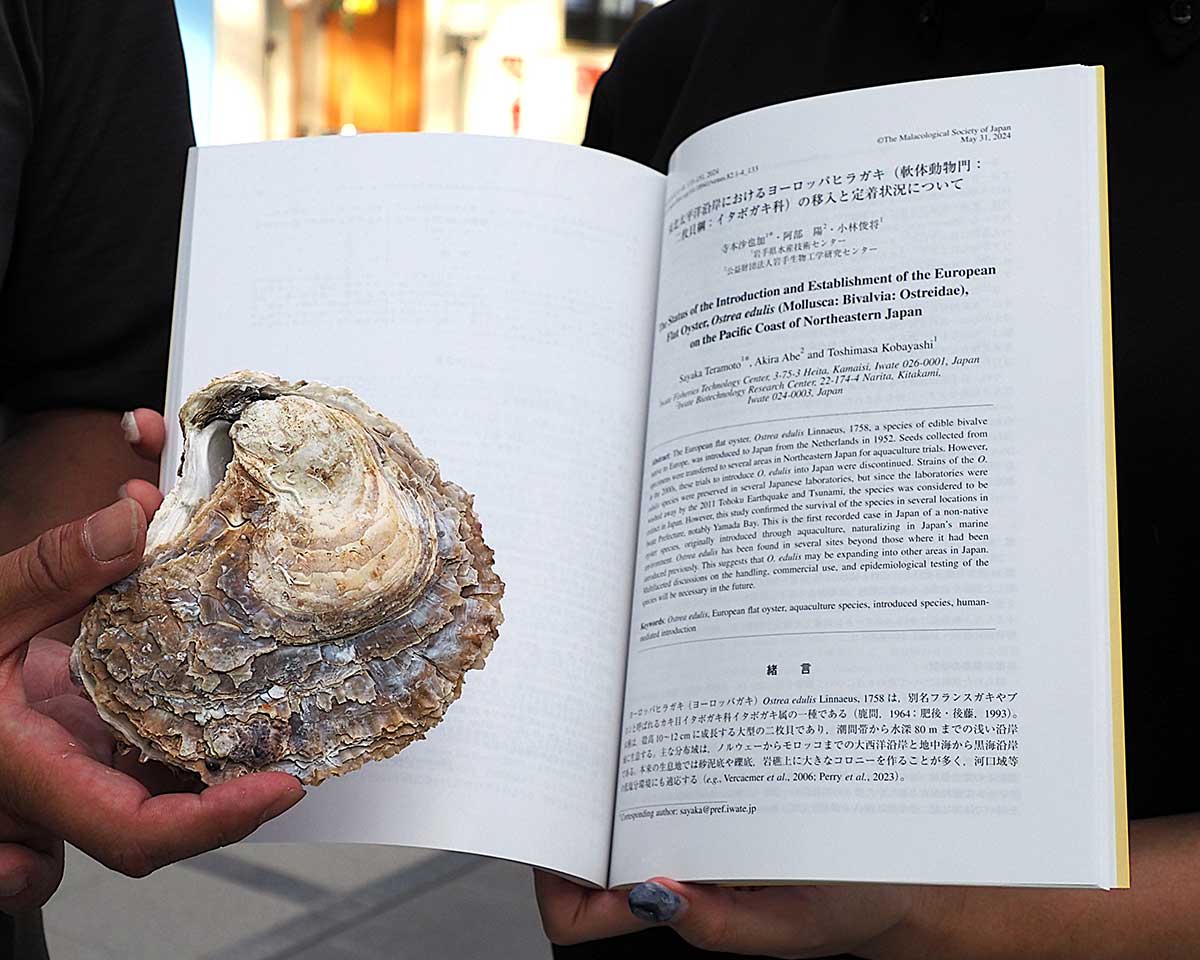

ヨーロッパヒラガキを手にする小林さん。センターで種苗生産試験を続ける

今回の調査でヒラガキの存在を確認したこともあり、県内24の漁業協同組合を対象にアンケートを実施。その結果、宮古市から陸前高田市までの7湾で生息していることを確認した。養殖のホタテなどに付着した形でヒラガキを発見しているとのこと。小林さんは「あちこちに存在していると思われ、驚いた。定着の過程など実態は不明だが、生息できる環境があったということだろう。さらなる研究が必要」と目を光らせる。

過去に人為的な移入が確認されていない海域でも生息していることが分かったが、今回、釜石地域の漁業者からの報告はなかったという。ただ、本県沿岸各地への分布拡大が進んでいると考えられることや、大槌湾でも見つかっていることから、小林さんは「近い海域ですから…」と、希望を残してくれた。

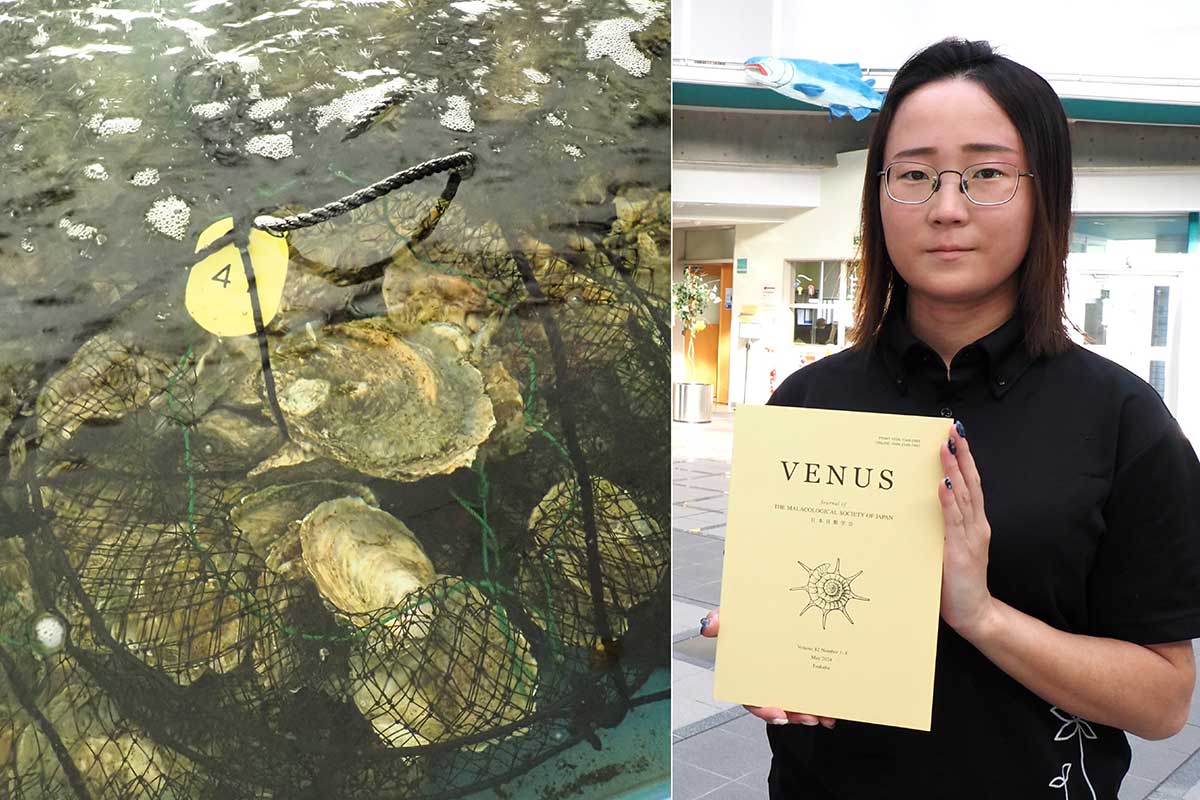

仕事でもあり趣味でもある貝類をテーマにした研究を楽しんだという寺本さん

ヨーロッパヒラガキと、研究成果として発表された論文

国外から意図的に移入されたカキ類が天然海域に定着した事例としては国内初になると考えられる―。そうした成果をまとめた寺本さんは、貝類の分類が専門。「歴史をひもとく研究であり、地元の貝をネタにした研究で楽しかった」と、うれしそうに話す。貝殻のコレクターでもあると自認するが、「食べるのは苦手」というところが面白い。

世界的に水産有用種として知られ、その利用が注目されると予想する寺本さん。分布把握や周辺海域でのモニタリングを続けていく構えで、「落ち込んでいる三陸の水産業にとって起死回生の一手を打てる産品になればいい」と期待する。

同センターでは、新たな養殖対象種として利用の可能性を探るため、昨年度から種苗生産試験を続ける。今年の秋以降、漁業者と連携して養殖試験にも取り組みたい考え。今のところ生態系への影響は確認されていないとするが、状況を注視していくという。