「魚、とるぞー!」特設いけすに足を踏み入れる子どもら=甲子町松倉

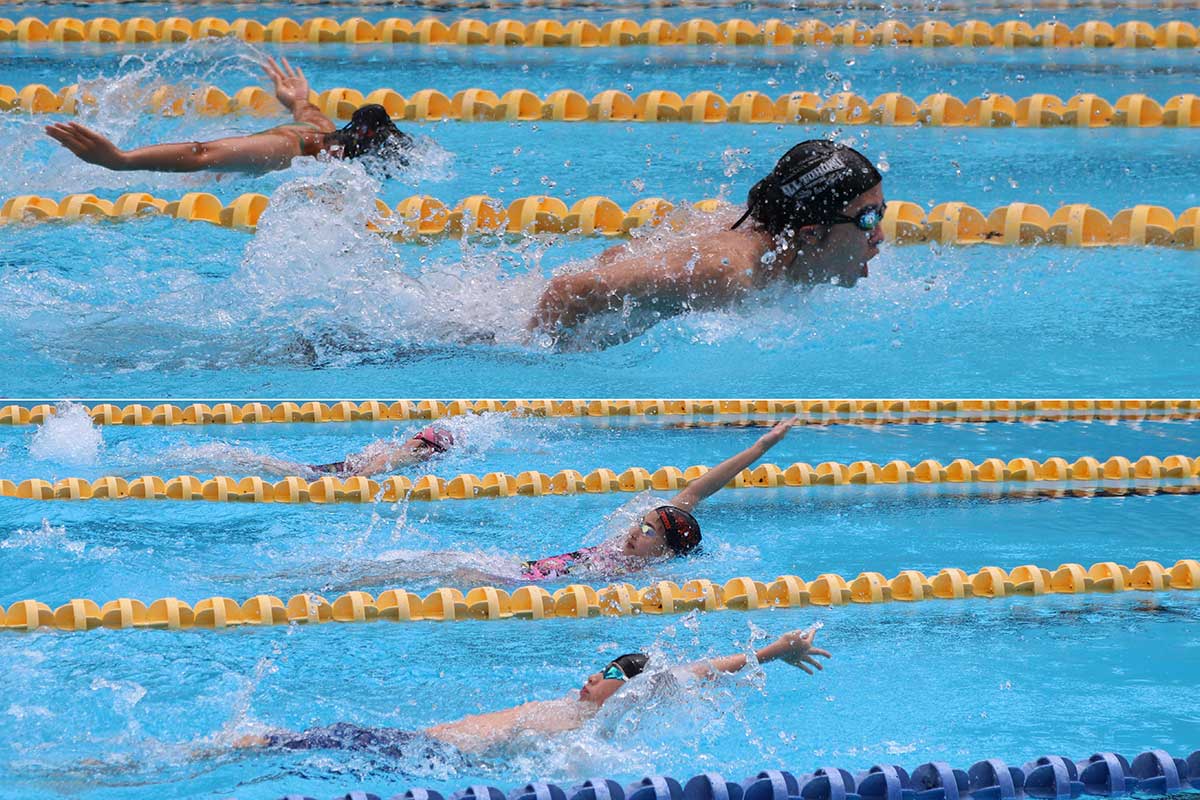

釜石市甲子町の松倉町内会(佐野賢治会長、550世帯)行事「魚のつかみどり」が26日、甲子川で行われた。夏休みに入ったばかりの子どもたちと保護者ら約150人が集合。県立釜石高裏、松倉橋そばの浅瀬に設けた特設いけすにヤマメとイワナ計約400匹が放たれ、参加者が“今晩のおかず”を求めて魚を追いかけた。

同行事は地域の宝である甲子川の魅力に触れながら、子どもたちに夏休みの楽しい思い出を作ってほしいと同町内会が企画。2006年から始まった夏の恒例行事は、今回で通算17回目となった。甲子小PTA北松倉こども会(佐野智恵子地区長)、同南松倉こども会(千葉慎吾地区長)が共催する。

前日に網を張って作った特設いけすに放たれたのは、両石町の千丈ヶ滝養魚場から購入したヤマメ約250匹とイワナ約150匹。幼児から年代ごとに分かれて川に入り、つかみどりに挑戦した。子どもたちは素早く泳ぎ回る魚に四苦八苦。それでも囲いの網沿いに追い込むと、タイミングを見計らって両手でぎゅっとつかんだ。

水中に目を凝らし魚の動きを追う。そーっと手を伸ばして…

わが子の奮闘を収めようと、周辺では親たちがスマホカメラを向けた

体長20センチ以上のヤマメとイワナ。つかみ応えもありそう

「やったー!とったよ」満面の笑顔を見せる子ども

一人3匹とれたら終了。制限時間約15分でつかまらない場合は、たも網に入れた中から魚をとってもらった。つかみどりの前後には生き物を探したり泳いだりと、きれいな川を存分に堪能した。熱中症対策として参加者には飲料2本も支給された。

甲子中2年の小笠原采己さんは“古参”の友人3人に誘われて今年初めて参加。「魚がすごくすばしこくて…。ぬるぬるして素手では難しかったので軍手を借りて何とかつかまえられた」と満足げ。友人の千葉倖志さん(同2年)は渓流釣りで普段から同河川に親しむ。「甲子川は間違いないです。最高」と魚資源の豊富さに太鼓判。「自分たちにとっても大事な川。ごみとか見つけたら積極的に拾ったりしてきれいにしていきたい」と愛着をにじませた。仲良し4人組は「この後、みんなで焼いて食べます」と、ゲットした川魚に満面の笑みを広げた。

足元に魚はいるものの…すばしこい泳ぎに苦戦

今晩のおかずゲット! つかんだ魚を家族が持つビニール袋へ

「みんなで食べるの、楽しみー!」地元の中学男子4人組

昔、この辺りは深さがあり、夏になると大人たちが石を組んで天然プールを作ってくれたそう…(佐野会長談)

酷暑やクマの出没などで外出もままならない中、迎えた今年の夏休み。南松倉こども会の千葉地区長(42)は「子どもたちの生活がいろいろ制限される中、こうして自然と触れ合える機会は大変貴重。楽しそうな姿を見ると、親としてもうれしいもの」と顔をほころばせる。自身も甲子出身。「自分たちが子どもの頃は川にも自由に入って遊べた時代。懐かしい思い出だが、今は(子どもだけの)川遊びは基本的に禁止。残念ではあるが…(時代の要請なので)」と受け止める。

同町内会のもう一つの夏行事「盆踊り大会」は8月16、17の両日、午後7時から甲子公民館前で行う。今年も豪華景品が当たる抽選会を予定する。