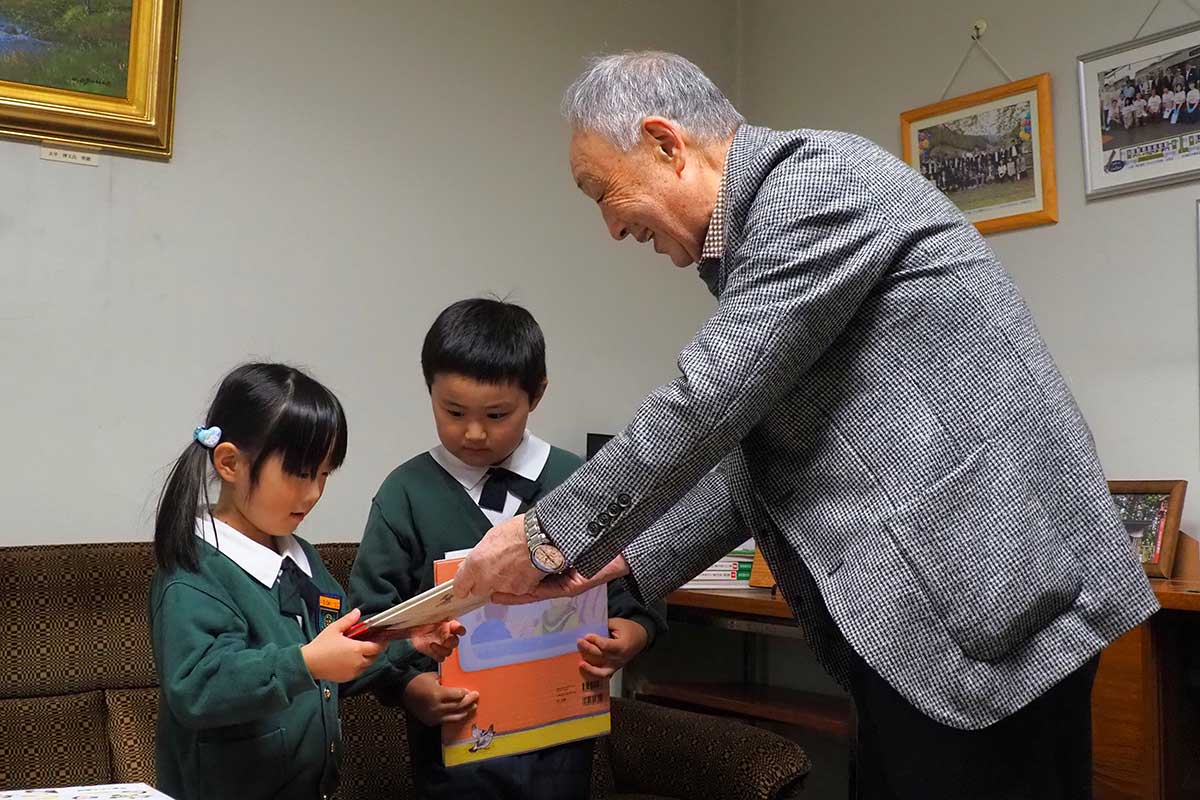

「東京ラスク」の給食提供を喜ぶ鵜住居小6年の児童ら=12月2日

釜石市甲子町松倉の菓子メーカー、グランバー東京ラスク(大川浩嗣社長、本社:千葉県松戸市)釜石工場(長松達也工場責任者、従業員80人)は2日、釜石市内の学校給食に自社製品のラスクを無償提供した。同市の誘致で工場が稼働してから25周年を迎えることを記念し、「地域への恩返しを」と企画。12月1日の“東京ラスク発売記念日”に合わせて実施した。今後、年1回「ラスクの日」として、同時期の提供を続けていきたい考え。

11月28日、鵜住居町の同市学校給食センター(松下隆一所長)に釜石工場で製造された「東京ラスク(シュガーバター味)」2040枚が納入された。受け取った同センターの土手裕子主任栄養士は「クリスマスなどの行事食の際にちょっとした菓子を添えているが、長引く物価高による食材費の高騰で、コンスタントな提供が難しくなってきている状況。こうした申し入れは非常にありがたい」と感謝。製品を届けた同社製造部生産課の後藤圭課長は「当社の商品を知ってもらう意味でもとてもいい試み。学校の工場見学も受け入れているので、ぜひ製造過程を見に足を運んでもらえれば。将来、工場で働きたいという子が出てくれたらうれしいですね」と話した。

グランバー東京ラスク釜石工場から市学校給食センターへの納品作業=11月28日

グランバーの後藤圭生産課長(右)が給食センターの土手裕子主任栄養士(左)に届けたラスクについて説明

ラスクは市内の9小学校と5中学校、県立祥雲支援学校(小中高)の2日の給食で一人1枚ずつ提供された(祥雲高等部は3日)。鵜住居小(高橋美友紀校長、児童129人)では給食の時間に校内放送で、提供されたラスクについて説明。前日1日が東京ラスクの発売記念日であることや工場が市内甲子町にあること、同市の誘致企業として2000年に工場ができたことを紹介。「味わっていただきましょう」と呼びかけた。

鵜住居小では給食の最初に校内放送でグランバーからのラスク提供について紹介した

6年生の教室では、楽しみにしていたラスクを頬張り、笑顔を広げる姿が見られた。藤原菫さんは「前にも食べたことがあるけど、釜石で作られているのは意外だった」と新たな発見。給食への提供について、「みんなに喜んでもらいたいという気持ちが込められていると思う。工場で働く人たちに『おいしいお菓子を作ってくれてありがとう』と伝えたい」と感謝の思いを口にした。「先生、工場見学に行こう!」と担任教諭に要望する児童も。

「東京ラスク、いただきます!」。給食デザートを楽しむ児童

おいしい菓子に笑みがこぼれる。作ってくれた工場の皆さんにも感謝して味わう

釜石工場は、茨城県つくば市にあった拠点工場を移設する形で2000年から稼働。02年の「東京ラスク」ブランド化を機にラスク製造が中心となった。11年の東日本大震災では、地震の影響で工場建屋の一部が損壊し操業を停止したが、約2週間後に生産を再開した。復興支援商品「釜石ラスク」も開発し、同年10月には釜石ラスク直営販売店を同市野田町にオープン(現在は閉店)。支援で釜石に入った多くの人たちが買い求めた。同商品は16年まで販売され、売り上げの一部が義援金として市に寄付された。

甲子町松倉にあるグランバー東京ラスク釜石工場。約80人が働く(写真提供:釜石工場)

同工場では現在、定番商品6種類のほか、季節商品として3~4種類を製造。市内では道の駅釜石仙人峠やシープラザ釜石などで販売される。月1回、水曜日にアウトレット品の工場直売会も実施。今月は10日午前10時から午後1時まで開かれる。その月の開催週の問い合わせは同工場(電話0193・21・4050)へ。

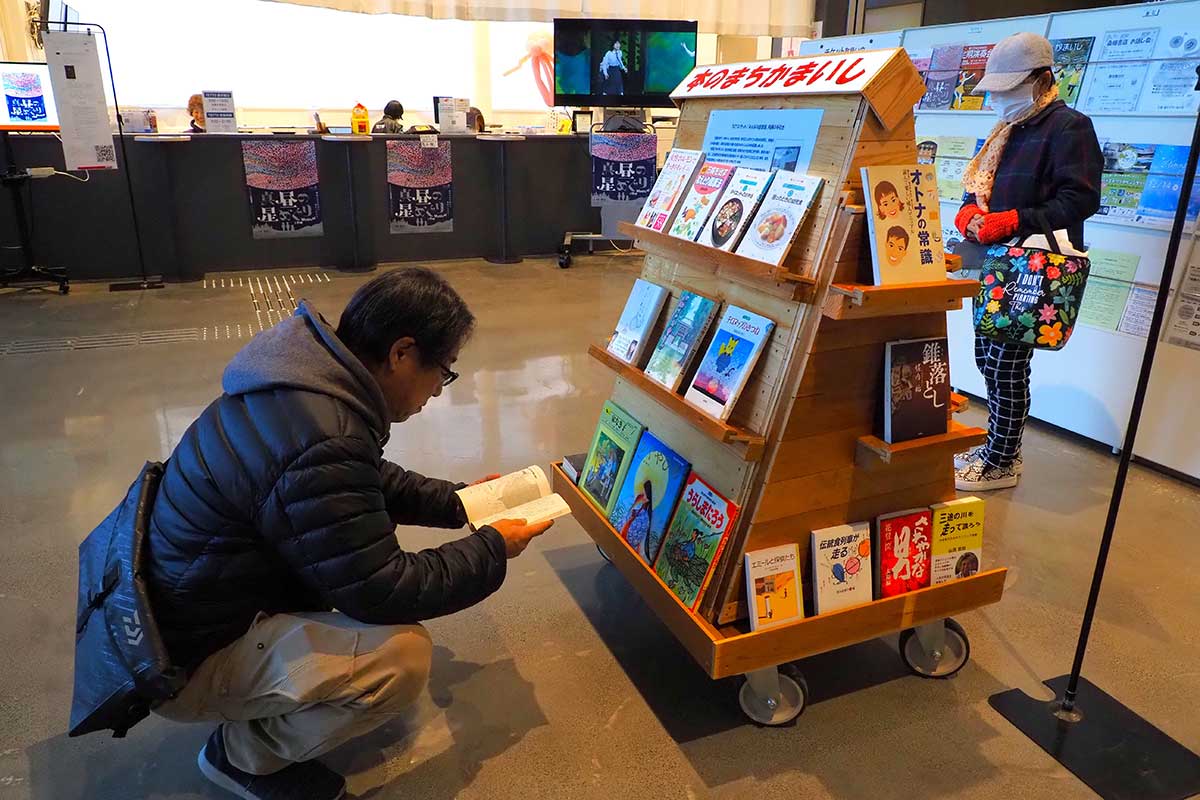

TETTOに置かれた「本のまちプロジェクト・お楽しみ図書館」

TETTOに置かれた「本のまちプロジェクト・お楽しみ図書館」