~東日本大震災と津波の記憶を千年先の未来に伝える~

今年もこのメッセージと共に、「新春韋駄天競走」が大只越町の日蓮宗・仙寿院にて行われる。開催を知らせるチラシには「津波発生時の速やかな避難行動を啓発する行事です」とも書かれている。

2014年からスタートし今年で5回目。参加者が福を目指して駆け上がるゴールは、釜石市の中心市街地高台にあり、津波災害緊急避難場所に指定されている“仙寿院”。主催者として第1回目から開催を見守る、芝崎住職にお話しを伺って来ました。

どのような経緯で、仙寿院の節分追儺会の一部として開催される事になったのでしょうか?

日蓮宗・仙寿院 芝崎惠應住職

芝崎住職「発案者である“釜石応援団ARAMAGI Heart”のメンバーが、相談に乗って欲しいと韋駄天競走の計画を持ってきた時、津波避難を啓発する非常に良い行事だと思いました。“逃げれば助かる”という素直でシンプルな内容で。

同時に、内容をよく読むと開催場所は“仙寿院しかないだろう”という感じでしたね。彼らにもそう言って開催を受け入れました。教訓を後世まで伝えていく為に、継続性という視点で考えると、この催し単独での開催では難しいという認識も同じでした。

ただ、日程は最初から2月に組まれていたわけではなかったです。“福男”“福女”を決める賑やかな内容でもありますから、それに合う行事として“節分”がいいでしょうとこちらから提案しました。

しかしながら、開催時の状況を鑑みると平日では難しい。それまでの110年間の間、毎年2月3日の開催と決まっていた仙寿院の節分追儺会を、2月の第1日曜日と言う形に変更するという非常に大きな決断の必要がありました。

ですが、彼らが掲げる「津波避難の啓発・継承」の必要性については、東日本大震災を体験した私も一番に感じていたことでしたので、日程を変更してでもこの行事を開催する意義を感じ決意しました。」

毎回、ゴール地点で参加者の皆さんを笑顔で迎えていらっしゃいますね。

ゴール地点で参加者の皆さんを迎える芝崎住職(写真提供:釜石応援団ARAMAGI Heart)

芝崎住職「観ていると、1回目から毎年参加している方もいますし、年代も80代から幼児まで様々です。津波避難の啓発行事ですが、楽しんで参加している様子も微笑ましいです。特に、市内の子供や親子での参加が多いのは嬉しいですね。

当たり前のことですが、津波を知らない世代が増えて行く中で、参加することで体が覚え、そして記憶に残って行くことが大切で、この行事の核の部分です。

また、回を重ねるたびに参加者からの要望も増え、それに応えて行くうちに、今年は全部で6部門になりました。新たに、団体戦はどうか?という意見も頂いています。

“高台に避難する”この部分からは外れないようにしながら、より多くの皆さんに楽しく参加して頂けるように考えている所です。」

申込受付は1月27日(土)まで。参加してみようかな?と考えている皆さんへ一言お願いします。

仙寿院がある高台からはスタート地点が見える(写真提供:釜石応援団ARAMAGI Heart)

コースは286m。長過ぎず短過ぎず、皆様に参加しやすくなっていると思います。高低差26m、急カーブなど面白味もあります。

そして何より、自分が参加(行動)することが周りの人へ“高台へ逃げる。避難場所まで行けば助かる。”という教訓を伝える事になります。言葉で伝えるのが難しくても、あなたが参加する姿それ自体に意義があります。

――――――――――――――――――

「津波の教訓を後世に伝えたい。次に津波が来た時には、少しでも多くの命が助かるように・・・」芝崎住職の強い願いを、韋駄天競走に参加することであなたも共有しませんか?

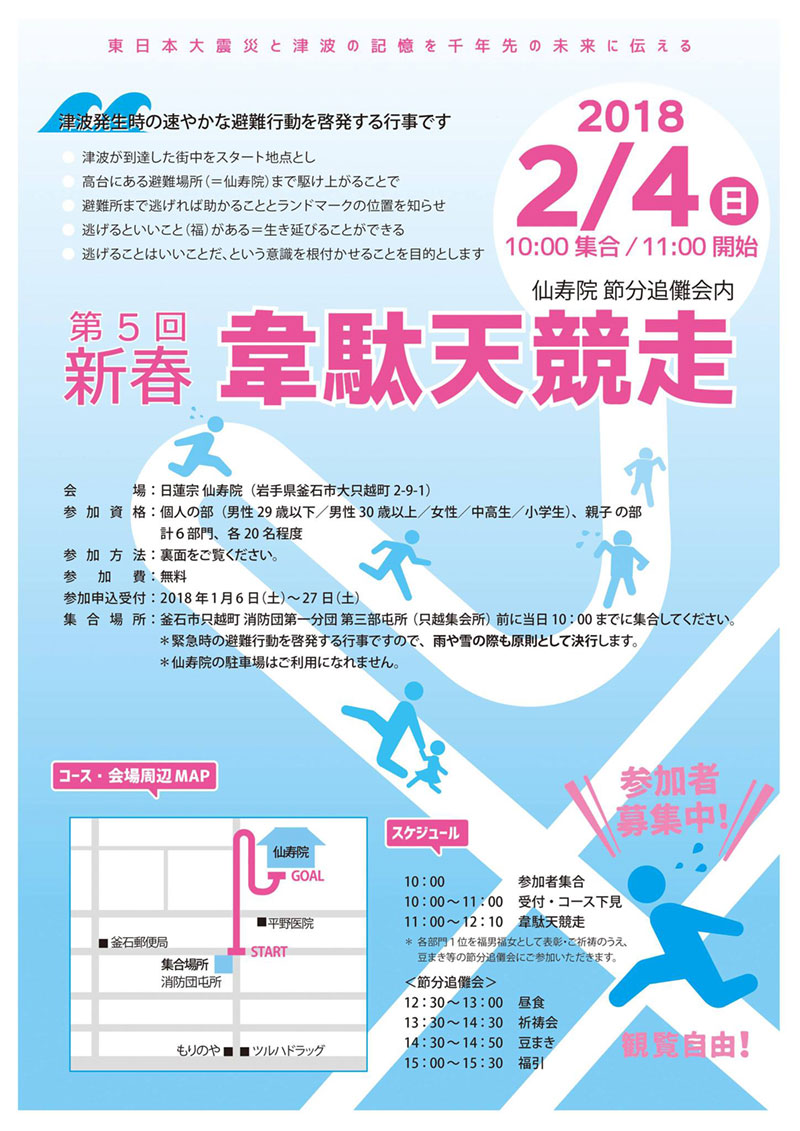

第5回 新春 韋駄天競走(仙寿院 節分追儺会内)

日時

2018年2月4日(日) 10:00集合/11:00開始

場所

日蓮宗 仙寿院(岩手県釜石市大只越町2-9-1)

参加資格

個人の部(男性29歳以下/男性30歳以上/女性/中高生/小学生)、親子の部

計6部門 各20名程度

参加費

無料

参加申込受付

2018年1月6日(土)~1月27日(土)

集合場所

釜石市只越町 消防団第一分団 第3部屯所(只越集会所)前に当日10:00までに集合。

※緊急時の避難行動を啓発する行事ですので、雨や雪の際も原則として決行します。

※仙寿院の駐車場はご利用になれません。

お問い合わせ

仙寿院 Tel 0193-22-1166(なお、お電話でのお申込み受付はしておりません)

参加方法など詳しくは、こちらからどうぞ。

第5回 新春 韋駄天競走 チラシ表

第5回 新春 韋駄天競走 参加申込書

かまいし情報ポータルサイト〜縁とらんす

縁とらんす編集部による記事です。問い合わせ:0193-22-3607 〒026-0024 岩手県釜石市大町1-1-10 釜石情報交流センター内