ラグビー体操で交通安全運動を盛り上げる上中島こども園児と日本製鉄釜石シーウェイブス選手

秋の全国交通安全運動が30日まで展開される。スローガンは「反射材 光って気づいて 事故防止」。日没が早まるこの時期は特にも夕方の視野がとりづらい傾向にあり、ドライバー、歩行者ともにより一層の注意が必要。歩行者は反射材の着用で、ドライバーに自分の存在を知らせることが大切だ。釜石市では21日からの運動開始を前に19日、街頭啓発活動が行われた。活動にはラグビーの日本製鉄釜石シーウェイブス(SW)の選手、上中島こども園の園児が協力。交通事故防止の啓発に一役買った。

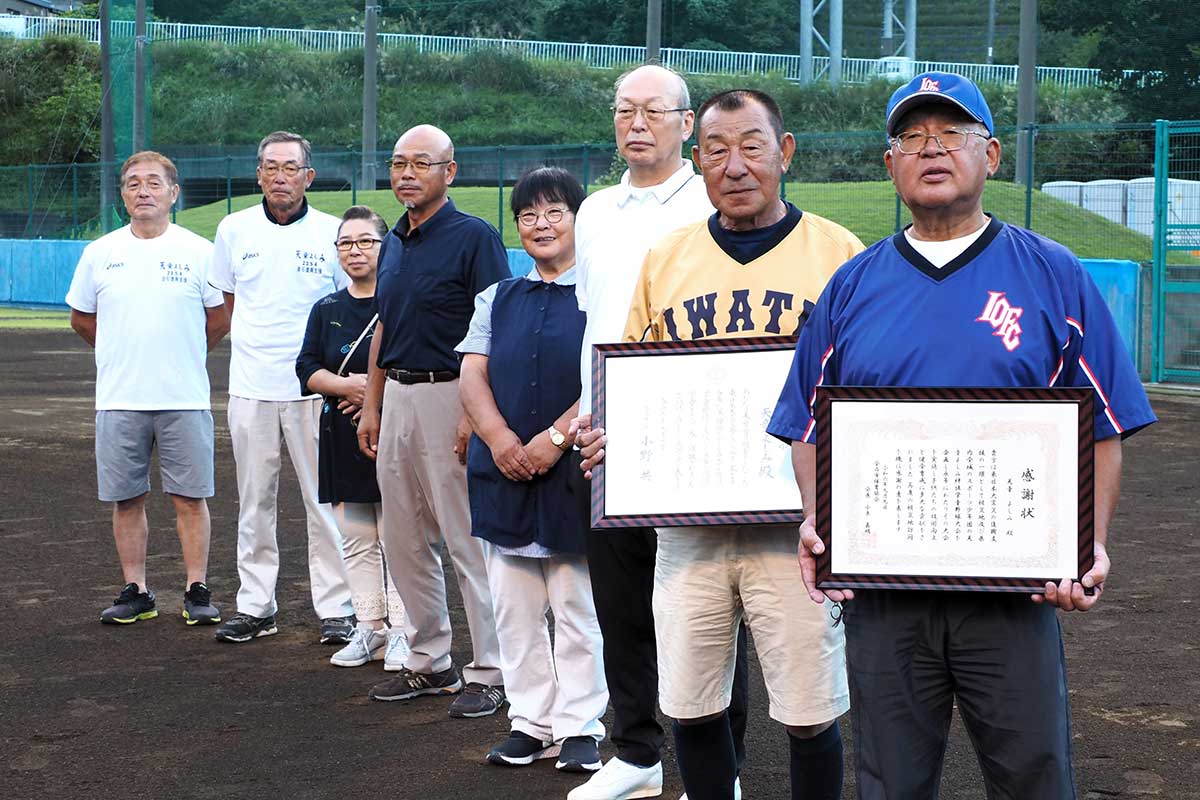

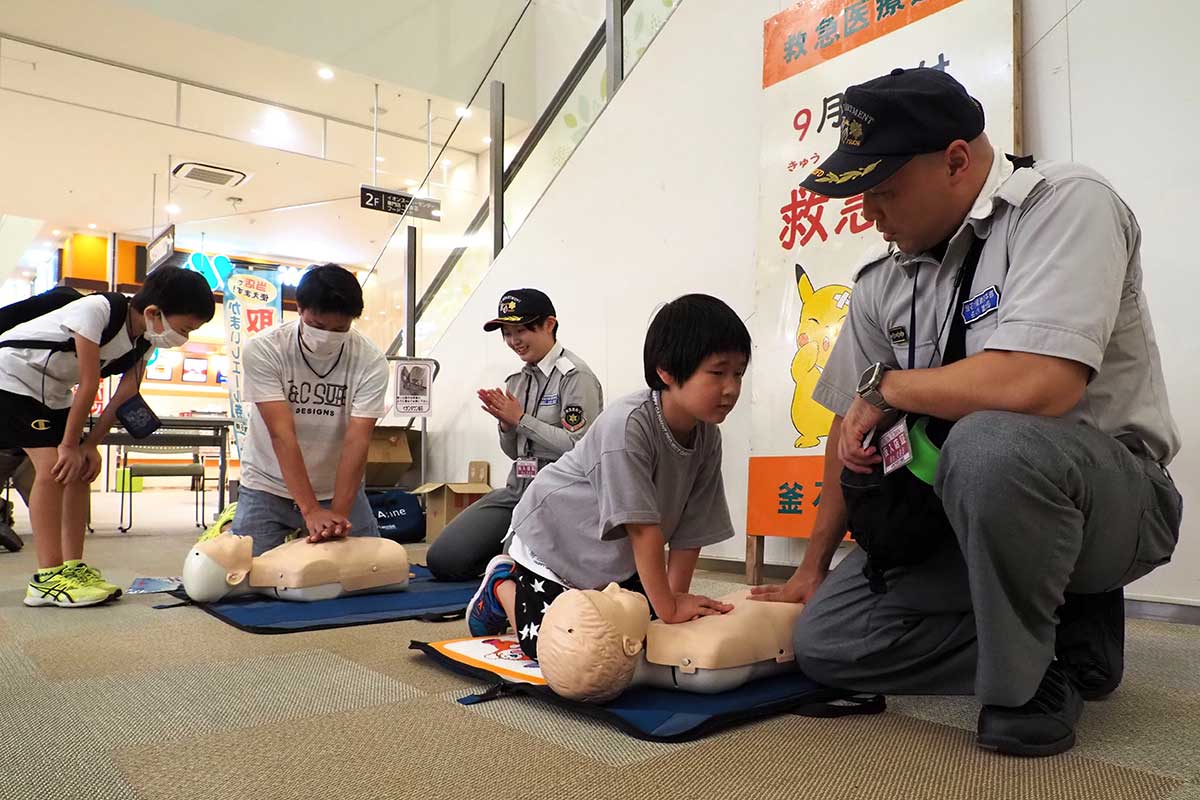

街頭活動に先立ち、上中島多目的グラウンドで出発式が行われた。交通安全関係団体、警察署などから約130人が参加。市交通安全対策協議会(会長=小野共市長)の菊地敏文副会長(県自家用自動車協会釜石支部長)は会長挨拶を代読し、「市内では昨年8月から交通死亡事故は発生していないが、引き続き全年齢層への事故防止対策が重要。運動期間中の取り組みを通して、交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を習慣づけていただきたい」と呼び掛けた。

釜石警察署の三浦正人署長は「日没が早まるこの時期はものの色や形が識別しにくく、道路横断中の高齢者が犠牲となる交通事故が増加する傾向にある。皆さまとの連携協力で各種取り組みを進め、市民の安全意識の高揚を図っていきたい」と話した。

上中島こども園(楢山知美園長、園児39人)の5歳児が交通安全宣言。「道路には飛び出しません」「車が来ないか右、左、右をしっかり見ます」「道路を渡る時には大きく手を挙げます」などと声を上げ、安全に気を付けることを約束した。3、4歳児を含め総勢22人でラグビー体操を披露。SWの山田裕介(26)、川上剛右(30)、ヘルダス・ファンデルヴォルト(29)の3選手も一緒に体を動かした。

上中島こども園の5歳児が元気に交通安全宣言!

ラグビーのプレーの動きを取り入れた「ラグビー体操」。SW選手も一緒に…

交通安全運動参加者はかわいらしい園児らの姿に元気をもらった

啓発活動は同グラウンド近くで実施。2商業施設の入り口では反射材や交通安全チラシが入った啓発グッズを配布。市道沿いではハンドポップを掲げて、ドライバーに安全運転を促した。同運動は▽反射材用品などの着用推進や安全な横断方法の実践などによる歩行者の交通事故防止▽夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転などの根絶▽自転車・特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール順守の徹底―を重点に据える。

買い物客に反射材と交通安全チラシのセットを配り意識啓発

上中島町の市道ではハンドポップを掲げ、ドライバーに安全運転を呼び掛けた

今季新加入のWTB川上剛右選手は「ラグビーも日常生活と一緒でルールがあり、順守が求められる。交通ルールも同じ。しっかり守って交通安全につなげてほしい」と願った。この日は自身にとって初めての地域貢献活動で、「声をかけると皆さん、SWのことを知ってくれていて、認知度の高さに驚いた。チームも毎日きつい練習を重ね、いい形でプレシーズンマッチ初戦を迎えられるのではとわくわくしている。ぜひ試合も見に来てほしい」と期待を込めた。

SWの選手も啓発活動に協力。10月5日から始まるプレシーズンマッチのチラシも一緒に配った

釜石署によると、今年1月から8月末までの釜石市の交通事故発生件数は人身事故が10件(前年同期比5件減)、物損事故は316件(同6件増)。八重樫徹交通課長は「市内での交通事故は地元住民が日常生活の中で起こした事故が多く、駐車場以外の事故の4割は単独事故。一人一人が事故防止を意識し、安全確認を徹底すれば大きな事故も減る」と意識高揚を促す。

小佐野交番 署員が反射材キーホルダーを手作り 2年目の地域安全血圧手帳と合わせ活用を

手作りの反射材キーホルダーと地域安全血圧手帳をPRする小佐野交番の署員

釜石警察署小佐野交番(川野正行所長、4人)は秋の全国交通安全運動に合わせ、署員が手作りした「反射材キーホルダー」を管内の希望する住民に配布している。限定300個。同交番で受け取ることが出来る。昨年から製作している「地域安全血圧手帳」も好評配布中。交通事故や犯罪から身を守るため、「ぜひ活用を」と呼び掛ける。

反射材キーホルダーは小佐野交番連絡協議会(多田慶三会長)から資金援助を受け、同交番に勤務する署員4人で製作する。市販の反射テープに「小佐野交番」の文字と警察庁の広報用キャラクターをプリントしたものを貼り付け、ラミネートフィルムで加工。耐久、防水性を高めた。完成品は縦約9センチ、横約4センチ。手作りすることで費用が抑えられ、同交番オリジナルのグッズに仕上がった。

署員手作りの反射材キーホルダー。左は小佐野交番の署員をイメージしたプレミアムデザイン

同連絡協との協働で取り組むもう一つのグッズが地域安全血圧手帳。朝と夜、2回の血圧測定の値を書き込める手帳には、各ページの下に交通安全や防犯に関わる標語が記されている。「身を守り 家族も笑顔に ヘルメット」「前を見て どっちが大事 スマホと命」「留守電は あなたを守る 警察官」「本当かな 振り込む前に 110番」…。連絡協の会員から標語を募集し、各賞受賞作品を中心に掲載している。1日2回、標語を目にすることで、被害に遭わないように注意を促すのが狙い。

標語入り血圧手帳とキーホルダーの活用で住民の安全安心な暮らしを願う交番署員

同交番の管轄地域は上中島町から野田町までと広く、管内には約5千世帯、約9千人が生活する。川野所長は「近年は独居の高齢者も増えていて、交通事故や詐欺被害に遭わないよう、より一層の注意喚起が必要。反射材キーホルダーや地域安全血圧手帳を活用し、自分の身を守る行動を取ってほしい」と話す。

毎日の血圧測定で標語を確認。夕暮れ~夜の外出には反射材キーホルダーの装着を!

手帳とキーホルダーは小佐野交番で配布中。数に限りがあるので希望者はお早めに