プレマッチ2戦目で勝利し、歓喜に沸く日本製鉄釜石シーウェイブス=釜石ラグビッグドリーム、13日

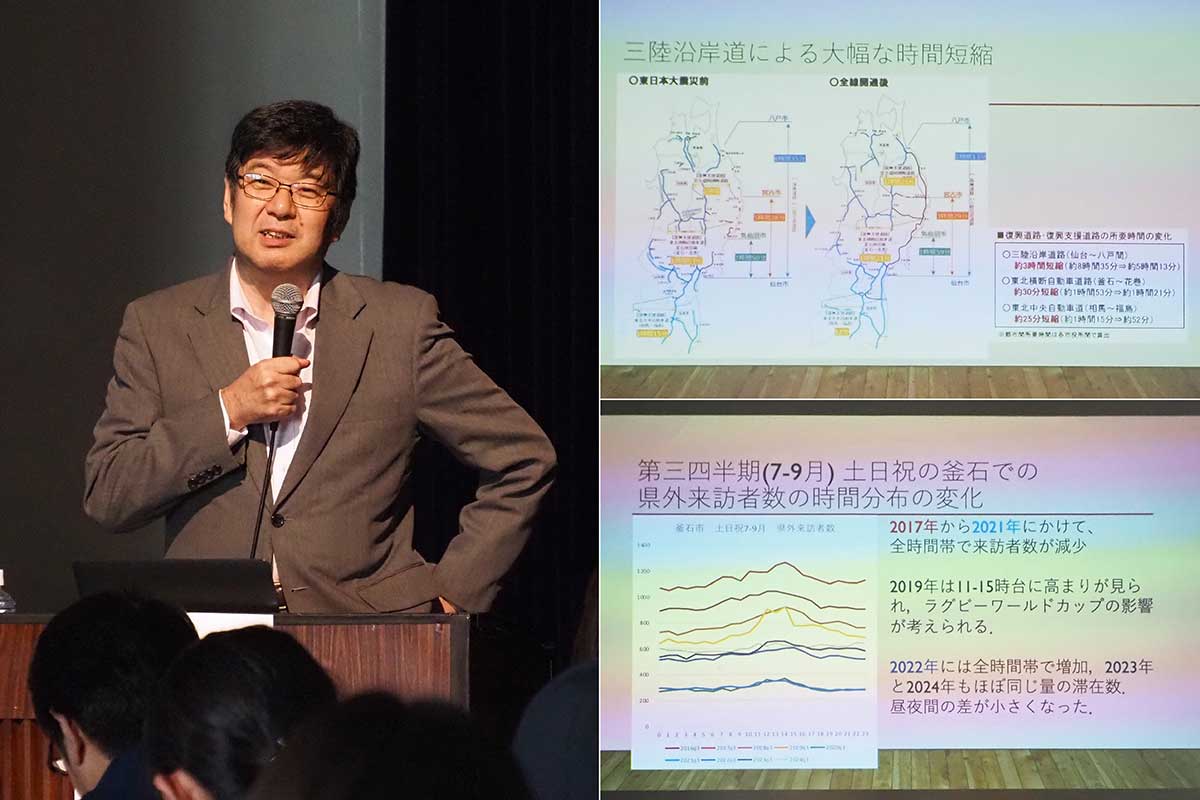

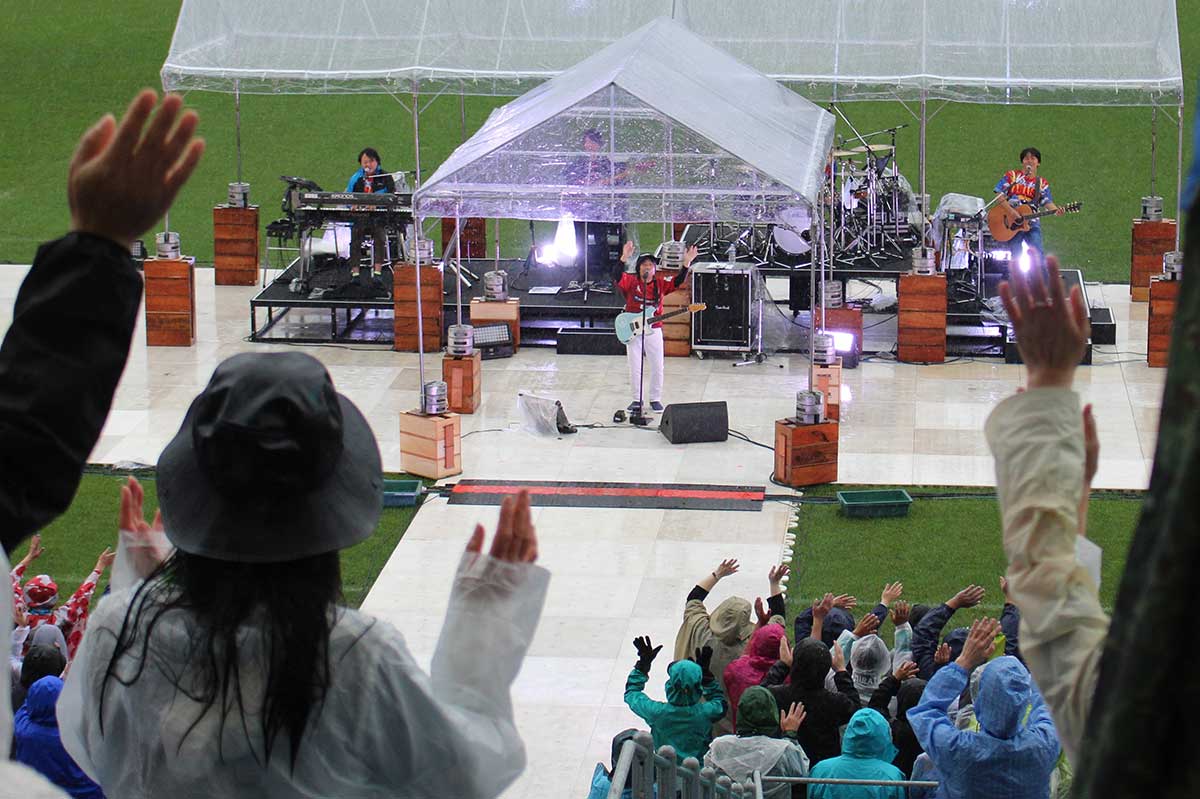

ラグビーワールドカップ(W杯)2019日本大会釜石開催から5年―。大会レガシー(遺産)を継承し、「ラグビーのまち釜石」の一層の発信を図るイベント「釜石ラグビッグドリーム」が13日、釜石鵜住居復興スタジアムで開かれた。くしくも、この日は5年前のW杯釜石第2戦、ナミビア対カナダの試合が台風の影響で中止となった日。カナダ代表の選手らが、豪雨で浸水した住宅地で土砂除去のボランティア活動を行ったことは多くの市民の記憶に残る。その特別な日のイベントで雄姿を見せたのは、地元の日本製鉄釜石シーウェイブス(SW)。今季、ジャパンラグビーリーグワン2部で共に戦う日野レッドドルフィンズとメモリアルマッチを行い、40-19の勝利で観客を沸かせた。同ゲーム前には小中学生の交流マッチもあり、秋のスタジアムはラグビー一色に包まれた。

メモリアルマッチ「日本製鉄釜石SW(白)-日野レッドドルフィンズ」=釜石鵜住居復興スタジアム

今季スローガンに「STEEL WAVE」を掲げ、2部トップ4入りを目指す釜石。プレシーズンマッチ2戦目のこの日の相手は、今季2部に復帰した日野。釜石は新加入の3選手を含む先発メンバーで臨んだ。先制したのは釜石。前半5分、相手ゴール前のラックからロック、ハミッシュ・ダルゼルが押し込んでトライ。11分には期待の若手WTB阿部竜二が、この日ゲームキャプテンを務めるナンバー8サム・ヘンウッドからロングパスを受け、自慢の俊足で右に回り込み、インゴールに持ち込んだ。チームを引っ張るヘンウッドは26分、相手を振り切る力強い独走で自ら追加点。その後、日野に1トライを許すも、前半終了間際の39分、ゴール前ラインアウトからのモールを押し、最後尾からパスを受けたSH南篤志が飛び込んでトライ。4トライ4ゴール、28-7で前半を折り返した。

前半11分、WTB阿部竜二が右サイドに走り込み、SW2本目のトライ

前半26分、相手ディフェンスを突破しトライを決めたナンバー8サム・ヘンウッド(中央)

前半39分、モールから出したボールをSH南篤志が飛び込んでトライ。笑顔で喜びを分かち合う(右)

先発した新加入のSOミッチェル・ハント(右から2人目)は3ゴールも決めチームに貢献

勢いづいた釜石は後半4分、相手ディフェンスの隙を突き、SO落和史が右にロングパス。今季新加入のWTB川上剛右がきっちり決め、33-7と突き放した。後半は両チームとも選手を大きく入れ替え。釜石はターンオーバーされる場面が増え始め、残り10分までに日野に2トライを献上。最後の見せ場は31分、右ゴール前ラインアウトから左に展開し、じわじわと前進。相手ディフェンスを引きつける間に再び右へ大きく振り、最後はフランカー髙橋泰地が決めた。40-19で試合終了。バックスタンドの大漁旗が大きく揺れた。

2選手が同じ職場で働いているという釜石市の小林英樹さん(40)は「久しぶりの盛り上がり。勝てて良かった」と大喜び。「地元で勝つことが釜石の元気にもつながる。今季はぜひ勝ちにこだわって1つでも多く勝ってほしい」と期待を込めた。

後半、相手に圧力をかけるプレーでゴール前にボールを運ぶ釜石SW

後半31分、CTB畠中豪士からナンバー8セタ・コロイタマナ、フランカー髙橋泰地とパスをつなぎ、右隅にトライ

釜石SWの活躍に応援の大漁旗がはためく

試合後、釜石SWの須田康夫ヘッドコーチは「相手に圧力をかけ続けるという今年のテーマを選手たちがしっかり守ってやってくれた結果。後半、メンバーが入れ替わった時のゲームマネジメントに課題が見えた」と振り返った。ゲームキャプテンのヘンウッド選手は「すばらしい勝利だった。ゲームプランの遂行というところをちゃんとできたのが鍵だったと思う」と評価。チームの成長も感じ、「若い選手が育ってきている。試合の大事な場面でうまく対処できる力がついてきている」と話した。

釜石SWは19日のプレマッチ第3戦、IBC杯ラグビー招待試合で、今季3部に参入したヤクルトレビンズ戸田と対戦。40-21(前半26-7)と、こちらも快勝した。SWのプレマッチはこの後11、12月に3戦を予定する。リーグワン初戦は12月21日(対九州電力キューデンヴォルテクス)。釜石鵜住居復興スタジアムでの初戦は12月28日の第2節、グリーンロケッツ東葛戦となる。

夢追う子どもたちも熱戦 会場内では多彩なアトラクションも うのスタで楽しい1日

釜石SWジュニアと宮古ラグビースクールが対戦した小学生交流マッチ

メモリアルマッチに先立ち行われた小学生の交流マッチは、釜石SWジュニアと宮古ラグビースクールが対戦。両チームのメンバーが入り交じっての試合も行われた。この日は秋田県で開催された6年生による東北大会に、両チームが合同チームを結成して出場したため、4、5年生メンバーでの対戦となった。SWジュニアのゲームキャプテンを務めた野田大耀さん(小佐野小5年)は「僅差でなく勝てたのでチームの成長を感じられた。パス回しやタックルでまだできていない部分があるので、これからの練習で改善したい」と前を向いた。

中学生交流マッチは釜石、甲子、釜石東の特設ラグビー部が熱戦を繰り広げた

中学生の試合には釜石、甲子、釜石東3校の特設ラグビー部が出場。市内の中学校は例年、他競技の中総体終了後にチームを結成し、10~11月に行われるラグビー競技の県中総体に挑む。それに向けた前哨戦ともなるこの交流マッチ。3戦を行い、2勝をあげたのは昨年、同スタジアムで開催された県中総体で初優勝を果たした釜石中。本年度は2、3年生20人でチームを結成し、8月から練習を開始した。佐藤碧空主将(3年)は「チャンスをものにし得点できたところは良かったが、ラックヤードの入り込みやディフェンスのラインで改善点があるので県大会までに修正したい。2連覇を目標にチーム一丸となって試合に挑む」と意気込んだ。

会場内では自衛隊や警察、消防車両を体験できる「震災復興支援・働く自動車展」が人気を集め、フードコーナーもにぎわった。釜石を応援しようと今春結成された「ちあ釜」は、SWの試合のハーフタイムで念願のフラッグパフォーマンスを披露。試合後は誰でも楽しめるラグビー体験、餅まきも行われた。

自衛隊、警察、消防の車両がずらり!運転席に座り笑顔を見せる子ども

SW対日野の試合のハーフタイムにフラッグパフォーマンスを見せた「ちあ釜」