震災後初の点検などで消防団活動への意欲を高める団員ら=8日、消防演習

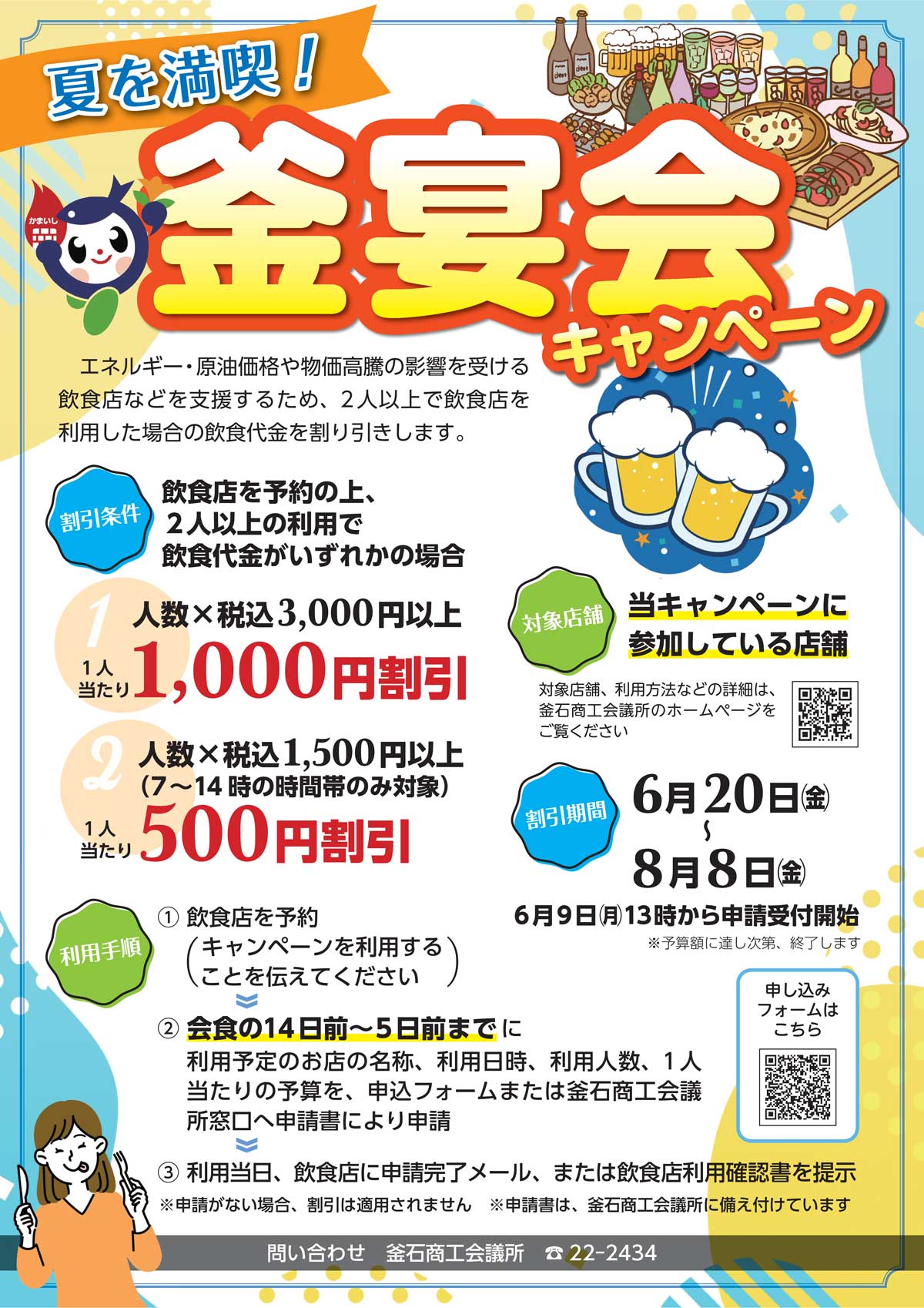

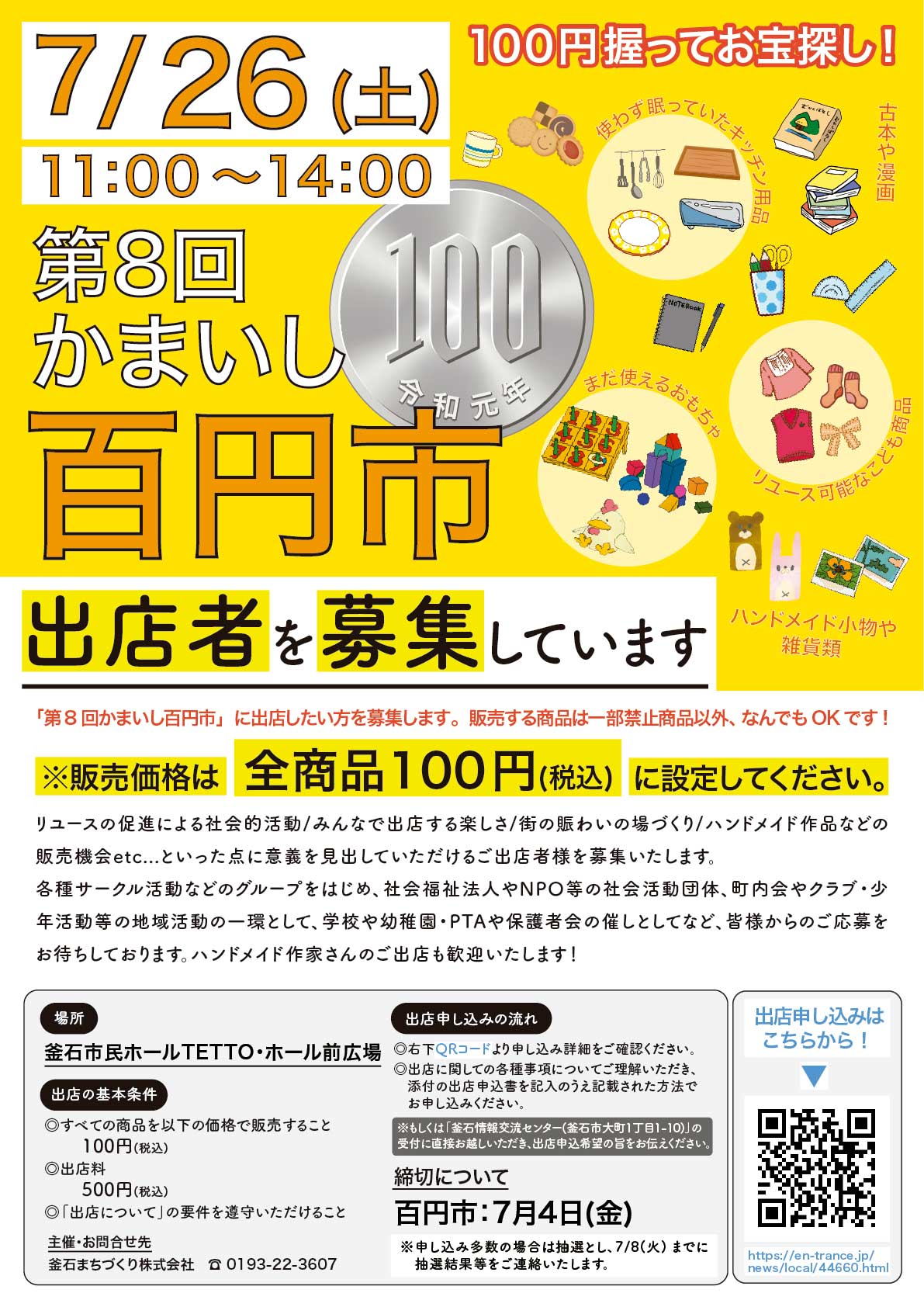

釜石市消防団(菊池録郎団長、団員513人)は8日、鈴子町の釜石消防庁舎駐車場など2会場で2025年度の消防演習を行った。東日本大震災以降、実施を見送っていた機械器具点検などの訓練が再開され、団員らは消防車両の基本操作や隊としての行動を再確認した。本年度は新たに男女10人が入団。先輩団員から各種技術や団精神を受け継ぎ、市民の生命、財産を守る活動にまい進していく。

団員、消防署員、来賓ら474人、車両39台が参加。統監の小野共市長は、全国的に自然災害や火災が頻発している近年の情勢に触れ、地域防災体制強化の重要性を指摘。「消防団員は地域に根差した防災の要。より一層の火災予防啓発活動や日ごろの訓練に精励されるよう願う」と訓示した。

統監の小野共市長(写真右上)が訓示。日ごろの活動への感謝と激励の言葉を送った

災害現場や火災予防で任務遂行に尽力し、優秀な活動が他の模範となる団員や部をたたえる「釜石市長表彰」では、第3分団第1部の香川果代子班長ら団員15人を功績表彰。第1分団第1部など4つの部に「竿頭綬(かんとうじゅ)」を授与した。在職3年以上で職務精励、消防技能に優れた団員に贈られる「釜石市消防団長表彰」では、第6分団第3部の岡道雄斗団員ら7人を精勤表彰としてたたえた。

釜石市長表彰、釜石市消防団長表彰を受ける団員と部

本年度の新入団員10人を代表し、第3分団第1部の鈴木佑太郎さん(22)が菊池団長から辞令を受け、「良心に従って誠実に消防の義務を遂行する」と声高らかに宣誓。「地域のために役に立ちたい」と入団を決意した鈴木さんは「先輩たちの動きを見て一つ一つ丁寧に学び、消火活動などを行っていけたら」と気を引き締めた。

新入団員を代表し、宣誓する鈴木佑太郎さん(中央)

統監、団長らによる観閲後、第1小隊(第7、8分団)が通常点検、第2小隊(第1~4分団)が機械器具点検に臨んだ。指揮者の号令のもと、隊列の移動、消防車両の点検など職務遂行に必要な行動を実践。消防本部の駒林博之消防長らが点検官として、隊の規律や動きを確認した。

千鳥町の甲子川河川敷では放水訓練が行われた。各部のポンプ車が一列に並び、川の水を水利に一斉放水。団員らは訓練で身に付けた技能を発揮し、火災発生時の迅速な消火活動へ意識を高めた。会場周辺では一般市民も訓練の様子を見守り、地域を守る消防団へ理解を深めた

機械器具点検で基本行動を実践する団員ら

消防ポンプ車を使った放水訓練。各車両から水柱が上がる

県の防災ヘリコプターによる救助救出訓練。消防団員らが見守る

この日は、県の防災ヘリコプターによる救助救出訓練も行われた。大雨や津波による浸水で建物屋上に要救助者がいるとの想定で、消防庁舎訓練棟上空から航空隊員がロープで降下し、要救助者をヘリに引き上げた。周辺では消防団員らが見守り、実際の災害現場をシミュレーションした。

菊池団長(73)は「久しぶりの点検訓練に緊張する様子も見られたが、一生懸命取り組む姿勢を感じた」と評価。人口減、少子高齢化で団員数は右肩下がりだが、本年度は新たに10人が入団するという明るい話題も…。来年は遠野、釜石、大槌3地区の消防操法競技会が釜石市で開催される。「震災やコロナ禍でしばらく遠ざかっていた操法訓練にも精進し、若手への技能継承、組織の充実強化に団員一丸となって励んでいく」と菊池団長。

気を引き締めて演習に臨む菊池録郎団長(前列中央)以下、各分団員

釜石市では、4月に唐丹町で発生した建物火災で住人1人が亡くなった。今年1月からの火災発生はこの1件のみ。団では火災予防の警戒活動も行いながら、市民の安心安全のため、力を尽くしていきたいとしている。同市の昨年1年間の火災発生件数は7件だった。