釜石市のせいてつ記念病院で働く新人看護師の佐藤綺美さん

石川県の金沢医科大学看護学部が岩手県釜石市出身者に設けた奨学金制度「釜石枠」を利用し勉学に励み、目標をかなえた人がいる。今春卒業し、4月から釜石市内の病院で看護師として働き始めた佐藤綺美(あやみ)さん(22)だ。“給付型”でありながら、釜石の医療機関で一定期間働けば返済を免除する同制度を活用した初のケース。「住み慣れた地域で働ける。しっかりと経験を積んで成長したい」と日々、奮闘する。

「血圧、測りますね。(測定器が)ちょっと冷たいかも」「ごはん、食べましょうね」「ナースコール対応、行ってきます」

5月27日、せいてつ記念病院(釜石・小佐野町)。佐藤さんは内科の病棟で入院患者のケアにあたった。傍らには「プリセプター」と呼ばれる教育係で相談役の先輩看護師が付き添う。連日、技術的な指導を受けながら働いている。

内科の病棟で入院患者のケアにあたる佐藤さん

患者と向き合う佐藤さんを先輩看護師(左)が見つめる

佐藤さんが利用した金沢医大の「釜石枠」の奨学金は、看護学部生を対象に4年間で合計300万円を給付するもの。卒業後に4年間、釜石市内の指定医療機関で看護師として従事すれば、その返還が全額免除される。地域に戻って医療を支える人材になることで、学びのために得た資金が無償になるという仕組み。市によると、佐藤さん以後の現在、各学年に1人ずつ奨学生がいる。

「釜石枠」が設けられた背景には、釜石の医療従事者不足という課題がある。金沢医大は東日本大震災前から医師を派遣し、地域医療を支えてきた。その延長線上にあるのがこの奨学金制度。志のある若者に学びや働く環境を提供しながら、医療現場の人材不足を補える形となっている。2018年の市制施行80周年記念式典に招かれた金沢医大の理事長に、当時の野田武則市長が医療従事者確保の協力を要請したのがきっかけで21年に開始。初めて「釜石枠」を利用したのが、佐藤さんだ。

金沢医大の奨学金「釜石枠」で最初の看護師になった佐藤さん

佐藤さんが看護師を志したのは、小学2年生の時に経験した震災で見かけたある光景が誘因となった。自宅や家族に被害はなかったものの、母親の実家が津波で全壊。避難所に行った際、被災者に寄り添う看護師の姿に、「すごいな」とあこがれた。「誰かの力になれたらいいな」。看護師の叔母や介護士の母親に話を聞き、「人の命に関わる責任があって大変そうだと感じたが、それ以上にやりがいのある仕事だと思った」と、将来の道に選んだ。

金銭面などで家族に負担をかけないよう近隣県や短期大学などへの進学を考えていたところ、教員から「釜石枠」について紹介を受け、距離的に「遠い」と不安もあったが、挑戦を決めた。金沢医大では隣接する病院で実習しながら各種診療科目、子どもから高齢者まで幅広い年代の患者への対応を経験。釜石との医療の差を感じながら、「充実した学び、貴重な経験をさせてもらった」と感謝を込める。

佐藤さんが看護の現場に入り、まもなく2カ月。「実習とは全然違う。覚えることが多くて…迷惑をかけている。少しでも早くできるようになりたい」。追われるように仕事をこなす中、患者から「ありがとう」「ごはん、おいしい」など声をかけられることに喜びを感じている。「覚えるのではなく、理解することが大事」。先輩看護師たちの助言、激励をかみしめ、前進する力にしている。

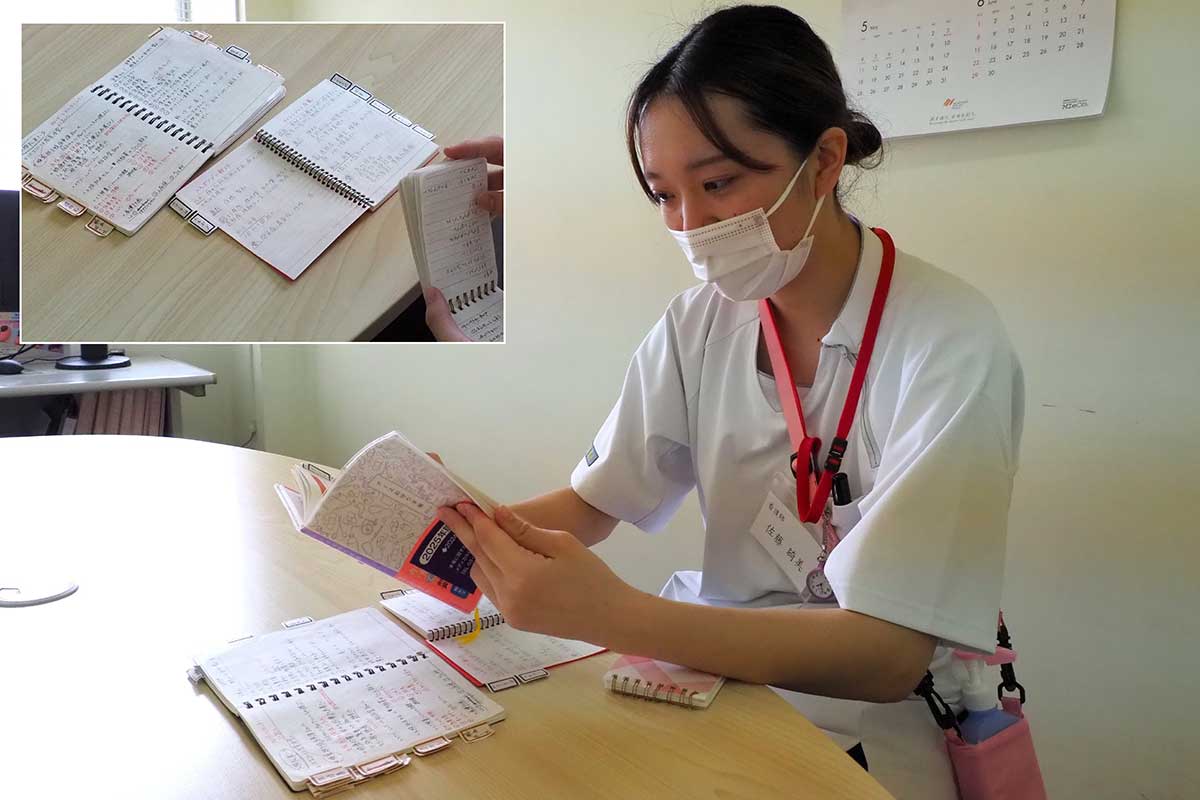

白衣のポケットに数冊忍び込ませているメモ帳には文字がビッシリ

そんな佐藤さん、「この奨学金をもらわなかったら、金沢で働いていた。大学の友達がいるから」と打ち明ける。それでも、「制度のおかげで地元に戻ってこられるし、住み慣れた地域で働けるのはいい。方言で患者さんとコミュニケーションも取りやすい」と、今は「良かった」と思える。そして、看護の現場ではやることが多く、作業が追いつかないこともあって人手不足を実感。「古里に貢献できる」と背筋をピンと伸ばす。

数日前、佐藤さんは初めて夜勤に入った。そして、「6月からは独り立ちしてもらう」とプリセプターの菊池未奈美さん(27)は話す。「内科病棟は透析を必要とする入院患者が多く、この病院の特色でもある。基本的な処置は科目に関わらず同じだが、気を付けて見なければ命に関わることもある難しい現場。仕事として患者と関わる意識をしっかり持ってほしい」と求める。患者の状況に関する細かな情報収集、広い視野での把握の必要性も指摘。「まだ2カ月。先輩の力を借りてできればいいから、聞いて助けを求めて徐々に経験を積んでもらえたら」と見守る。

一番近くにいる先輩の菊池未奈美さん(左)と笑顔を合わせる佐藤さん。見守られながら看護師として経験を重ねていく

ひとつの希望をかなえた佐藤さん。今は目の前の業務で手いっぱいだが、「いつか災害現場で活動する看護師になれたら」と、新しい目標が小さな芽を出していた。震災の避難所で見た光景、感じた気持ちを思い出しつつ、「段階を踏み、力をつけていきたい」と前を向いた。

釜石市も、佐藤さんの活躍に期待。「釜石枠」のほか、医療や福祉関係の仕事を目指す人を応援する市独自の奨学金制度もあり、市健康推進課は「大学進学を迷っている人の希望、市外で学ぶ後輩たちの地元に戻る選択肢につながってほしい」とする。