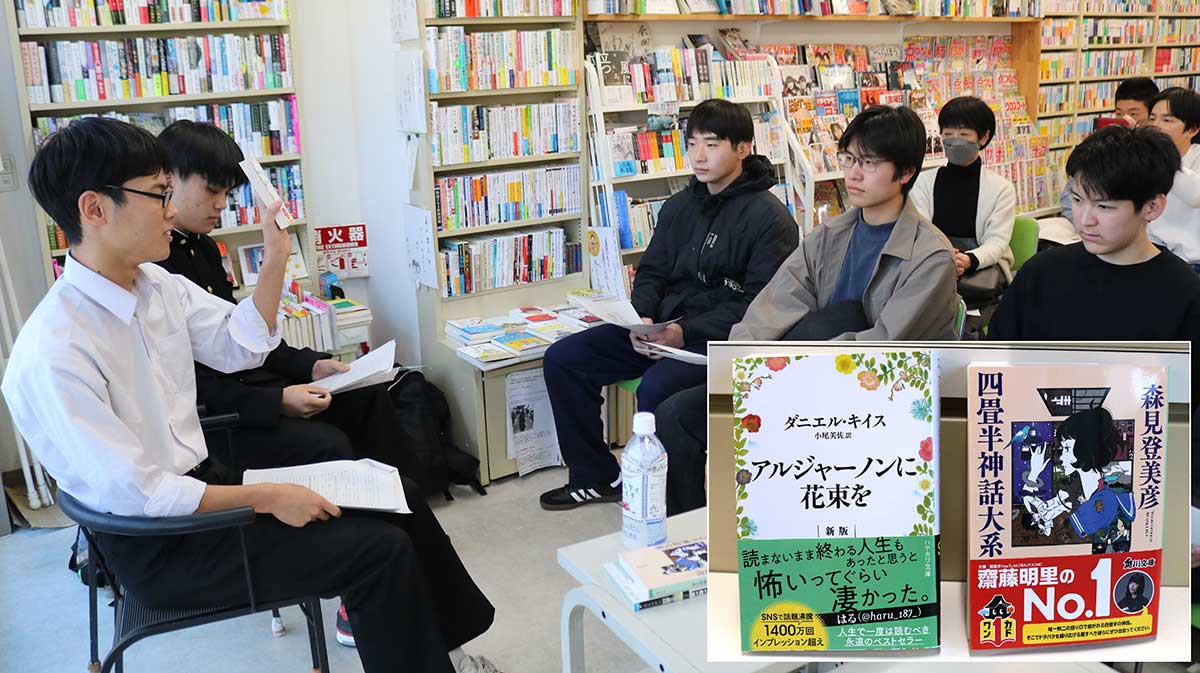

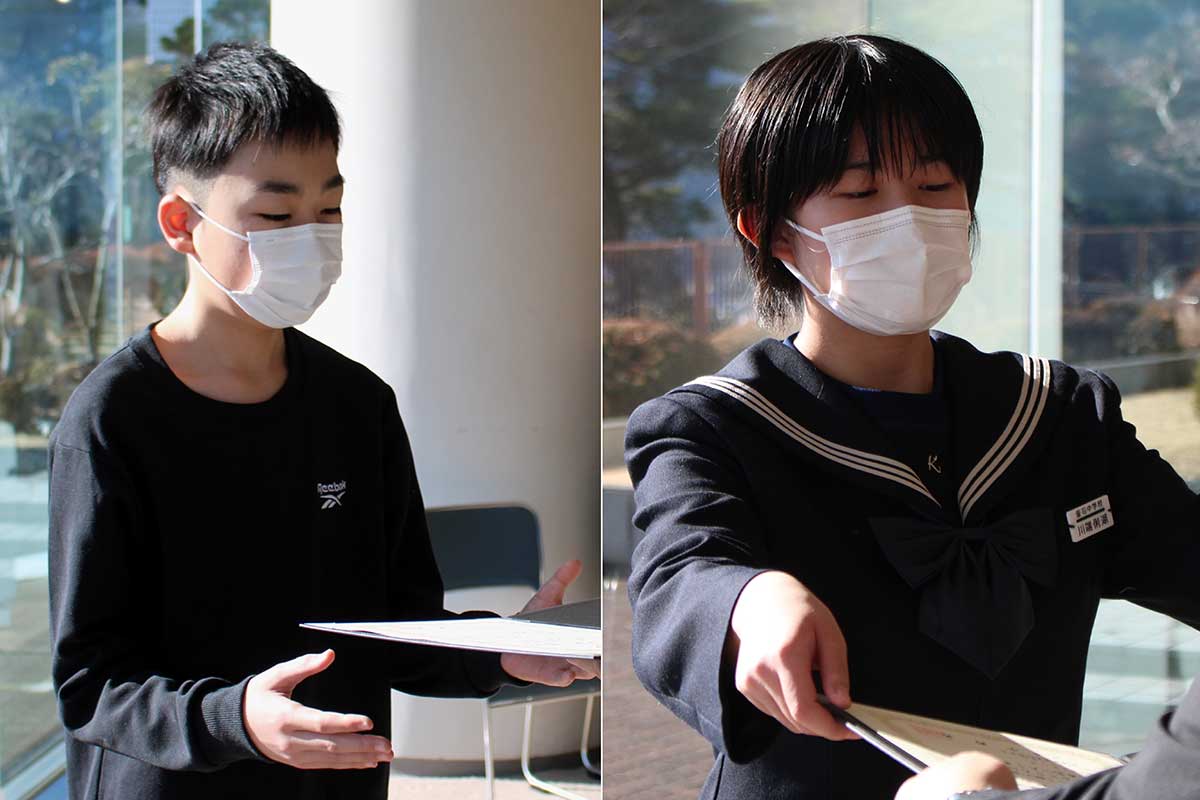

地域連携ICカード「Iwate Green Pass」をバス車内で試す小野共市長(右)=28日

岩手県交通(本田一彦社長)の釜石営業所管内で28日、地域連携ICカード「Iwate Green Pass(いわてグリーンパス)」の運用が始まった。管内6路線、バス19台に順次導入される。「Suica(スイカ)」など全国交通系ICカードとの相互利用が可能で、独自のポイントサービスもある。スムーズな乗降、利便性向上で地域公共交通の活性化に期待が寄せられる。

28日は釜石市鈴子町の釜石駅前ロータリーで、関係者による運用開始式が行われた。同市の小野共市長は「市内の交通弱者、バス利用者の利便性が大きく向上するものと期待している」とあいさつ。本田社長は「国、県、市町の支援に感謝する。地域のインフラの一部としてご愛顧いただき、皆さまのお力で育てていただきたい」と述べた。初日はICカード対応車両2台が運行した。

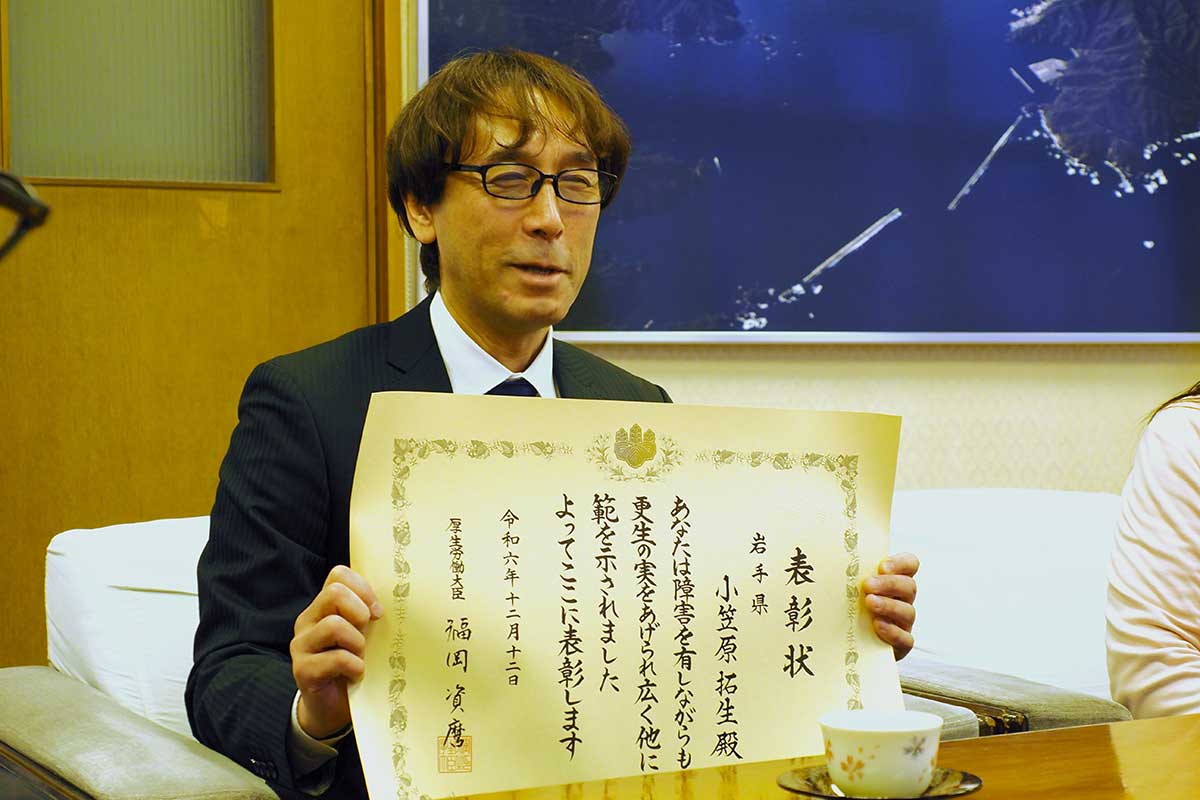

地域連携ICカードの運用開始を祝う小野市長と県交通の本田一彦代表取締役会長兼社長(右)

運用開始式には県交通と市、釜石駅周辺の事業者、団体など関係者が集まった

いわてグリーンパスはJR東日本の「Suica」をベースにした地域版交通系ICカード。同カードで県交通バスの運賃を支払うと、3%が交通ポイントとして付与される。たまったポイントが乗車運賃と同額以上になると、自動的にポイントで運賃が支払われる。交通ポイントは県交通の対象路線でのみ利用できる。

カードは無記名と記名式の2種類があり、発行金額は2千円。野田町の釜石営業所で販売している。チャージ(入金)は導入路線のバス車内、コンビニエンスストアなどでできる。バス車内では千円単位で、最大2万円までチャージ可能。

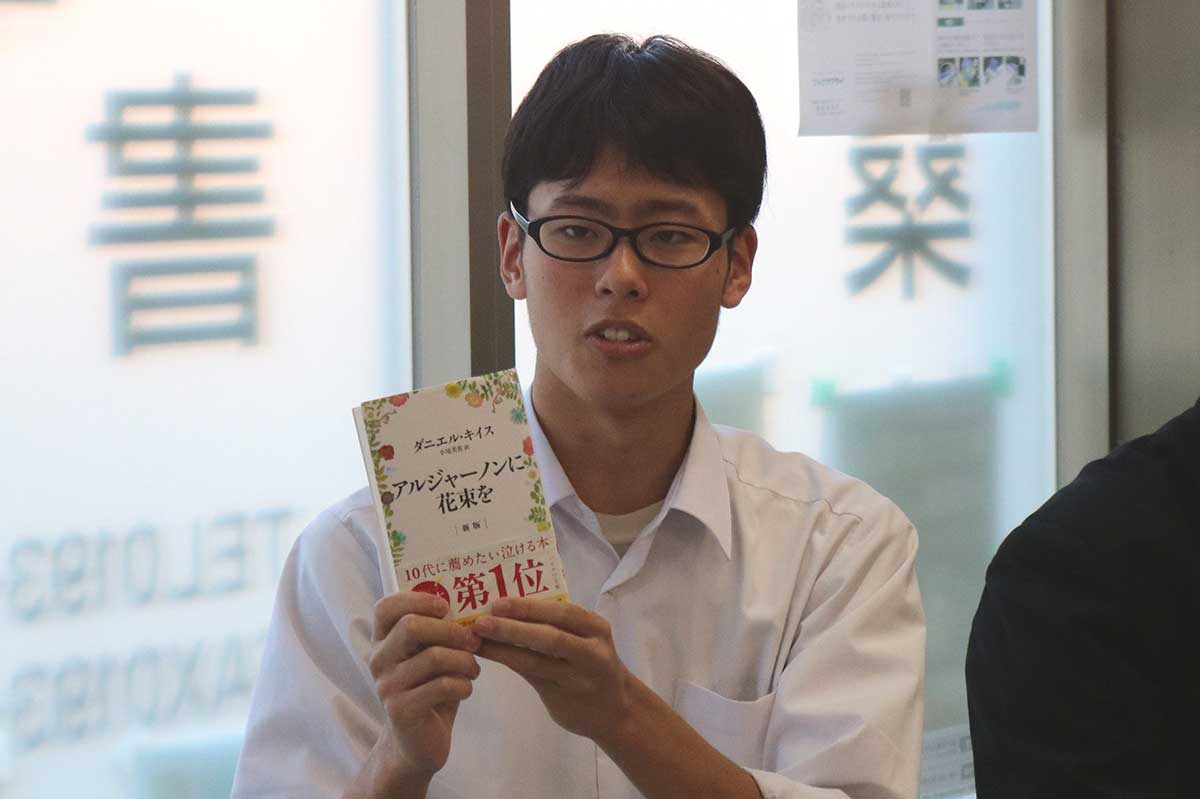

乗車時は右側のカードリーダー(読み取り機)にICカードをしっかりタッチ

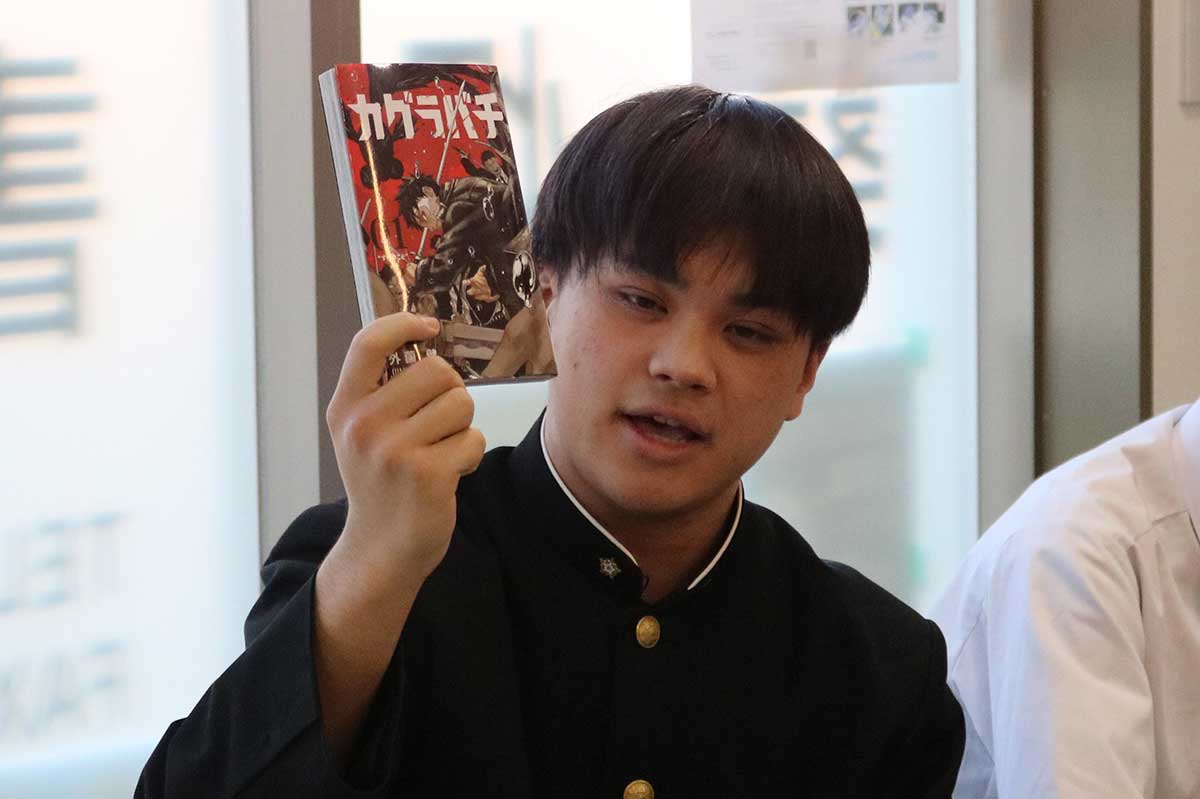

降車時は運賃箱上部のカードリーダーにタッチ(音が鳴る)。カード残高から自動的に精算される

釜石営業所管内の導入路線は釜石市内線、上平田ニュータウン線、小川線、定内県立病院線、浪板線、赤浜線。ICカード対応機器の入れ替えは2月中旬ごろまでかかる見通し。切り替え期間中はICカード対応車両と旧来の磁気式バスカード対応車両が混在するため、利用者には両カードの所持を呼び掛ける。

同営業所の鶴飼光裕所長は「スピーディーに乗車でき、カードの買い替えの必要もない。ポイントもたまってお得。ぜひ、お客様にご利用いただきたい」と話す。

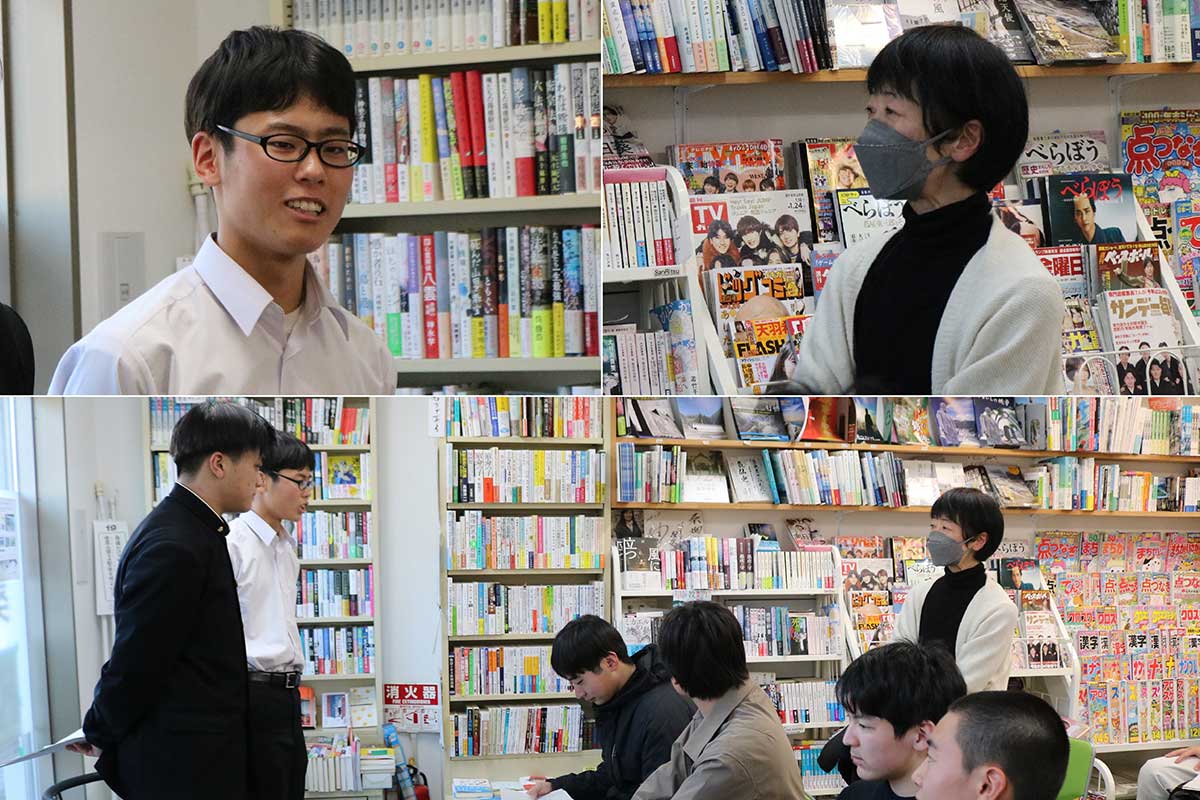

ICカードが使える車両にはロゴマーク(赤丸)が掲示されている(写真右下は拡大)

同カードは2021年の盛岡地区での運用を皮切りに、県内営業所に導入されてきた。釜石は13営業所中11カ所目の導入。現在、盛岡地区だけで運用される “IC定期券”も将来的には県内全域に拡大していきたいという。