15日のコンサートに向け「第九」の合唱練習に励む参加者=8日、中妻公民館

釜石の合唱文化の原点、ベートーベンの「第九」が有志の熱い思いで歌い継がれる―。昨年12月、惜しまれながら45年の歴史に幕を下ろした「かまいしの第九」演奏会(実行委主催)。その合唱メンバーに名を連ねてきた釜石市合唱協会(柿崎昌源会長、3団体)所属の各団体会員らが、形を変えて歌い継ぐ方法を模索。新たな試みとなる協会の合同演奏会「つなコン」で、第4楽章(抜粋)を響かせることになった。演奏会は15日午後1時半から市民ホールTETTOで開かれる。

「つながろう・つなげよう・絆のコンサート」と銘打った合同演奏会は4部構成。典礼聖歌などの混声合唱で幕を開け、賛助出演の釜石高音楽部の合唱、女声合唱組曲「遙かな歩み」と続き、合同演奏の「ケヤキ(合唱組曲「よかったなあ」より)」で前半を締めくくる。

休憩後の第4部が「第九」のステージ。第4楽章を通常の3分の2ほどの長さにし、合唱メインの構成で届ける。合唱メンバーは約40人。これまでプロの声楽家を招待していたソリスト(独唱者)は、今回の参加メンバーから男女6人を選出。ソプラノは永田理恵さんと川畑薫さん、アルトは中野和子さん、テノールは大和田宏明さんと石田昌玄さん、バスは小澤一郎さんが務める。指揮は、かまいしの第九で昨年までソリスト(バス)を務め、合唱指導も行ってきた小原一穂さん(盛岡市)。演奏は釜石市民吹奏楽団の団員を中心とした19人で編成し、管楽器主体のミニオーケストラとなる。

ソリストは地元在住者を中心とした男女6人が務める。ソプラノとテノールは2人体制

釜石市民吹奏楽団の団員を中心とした有志が楽器演奏を担当

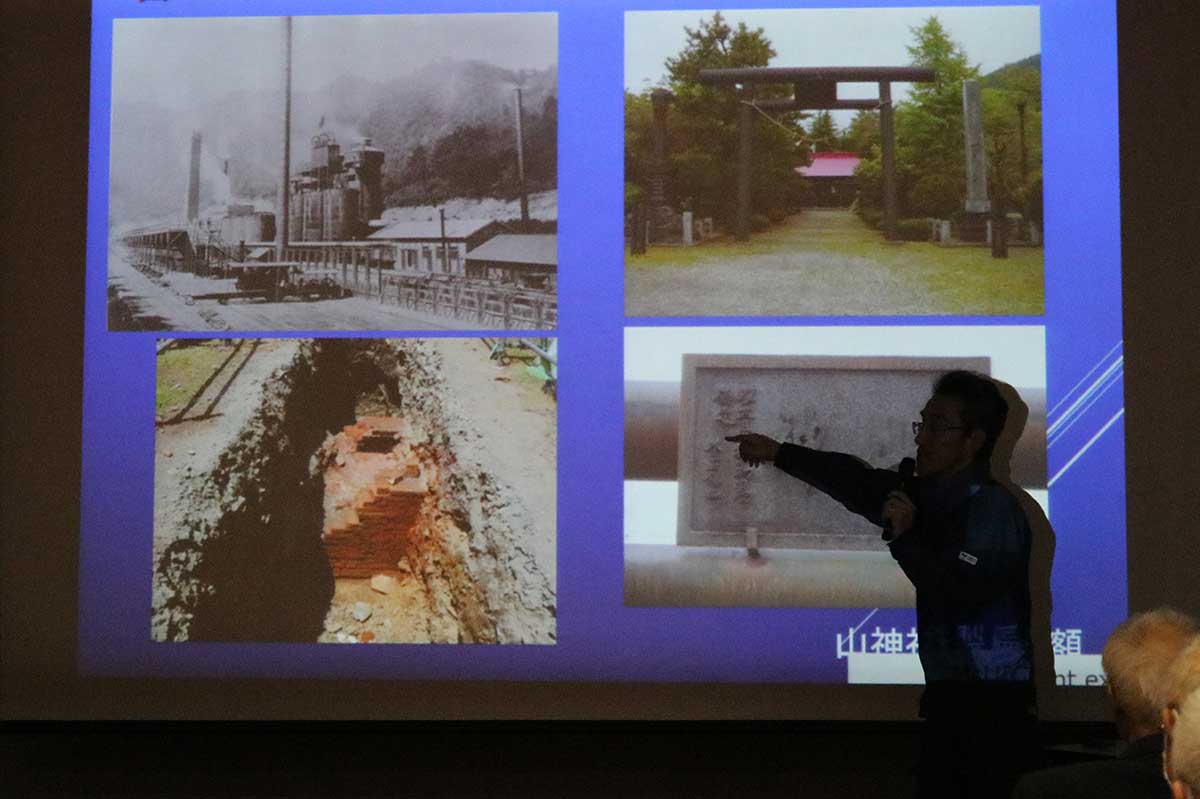

8日、中妻公民館で行われた最後の合同練習では、指揮者の小原さんの指導のもと、テンポやタイミング、強弱など細かな部分を調整。1週間後に控えた本番に向け、約2時間にわたって熱のこもった練習が続いた。

ソプラノソリストの2人は「素人が出すのは難しい音域。声帯も筋肉なので、運動しながら頑張ってきた」と口をそろえ、永田さんは「この半年間、生活のほとんどが第九練習」、川畑さんは「コロナ禍前以来の参加で、声を戻すためにレッスンを受けた」と苦労を明かした。それでも第九を歌える喜びは大きく、「みんなのやりたいという気持ちが原動力。(釜石の第九演奏会を始めた)渡邊顯麿先生(故人)もきっと見ていてくれていると思う」と川畑さん。永田さんは「プロのような演奏ではないが、同じ市民目線であたたかく見守っていただければ」と本番を心待ちにする。

トランペットの岡本崇子さん(44)は3回目の第九オケ参加。「弦楽器のプロが主体だったこれまでに比べ個々の負担が大きく心配もあるが、アットホームでもいいからきちんと形にして届けたい」と意欲を見せる。形を変え続く第九には「楽器が吹けなくなったら合唱で…という夢も持ち続けてきた。希望がつながった」とうれしさをのぞかせた。

合唱にはこれまでかまいしの第九を歌ってきたメンバーらが集う

小原一穂さん(写真左上)の指揮で届ける初めての第九。本番へ意欲を高める

指揮者の小原さん(65)は、かまいしの第九のソリストを約30年務めてきた。今回の試みに「新鮮な驚きとともに、やっぱり皆さん、歌いたいんだな」と思いを受け止める。小原さんが第九演奏で指揮するのは初めて。「出演者の第九を愛する気持ちを届けられれば。昨年の演奏会終了後、観客の寂しがる声も多数あったので、『また聞けて良かった』と思ってもらえるような演奏ができれば」と本番を見据える。

1978年の「かまいしの第九」スタートの礎となったのは、前年77年に釜石混声合唱団が行った釜石初の第九演奏。合唱メンバー27人、吹奏楽10人足らずの編成だったという。今回の試みは、いわば“原点回帰”。釜石の合唱文化を次世代につなぐ方策を考える中、合唱協会が中心となって「新たな一歩を踏み出せれば」と、第九を含めた合同演奏会開催を発案した。

合唱協会事務局長の小澤一郎さん(47)は「コロナ禍で演奏活動が休止になった時、その後の再開には大きな労力を要した。何とか間を空けずに…と考え、有志で動き出すことにした」と開催経緯を説明。「釜石で培われた合唱をつないでいきたいというのが一番の思い。その一部が第九。来場をきっかけに、歌い継いでいく仲間が増えてほしい」と願う。

合唱メンバーは約40人。一人一人がこれまで培った力を発揮する

10人ほどが初めての第九演奏。経験者のアドバイスを受けながら練習に励む

釜石市合唱協会合同演奏会「つなコン」は15日午後1時半開演(同1時開場)。入場料は500円(未就学児無料)。プレイガイドは釜石市合唱協会、市民ホールTETTO。