海図「陸中國釜石港之圖」の銅版レプリカに見入る市民ら

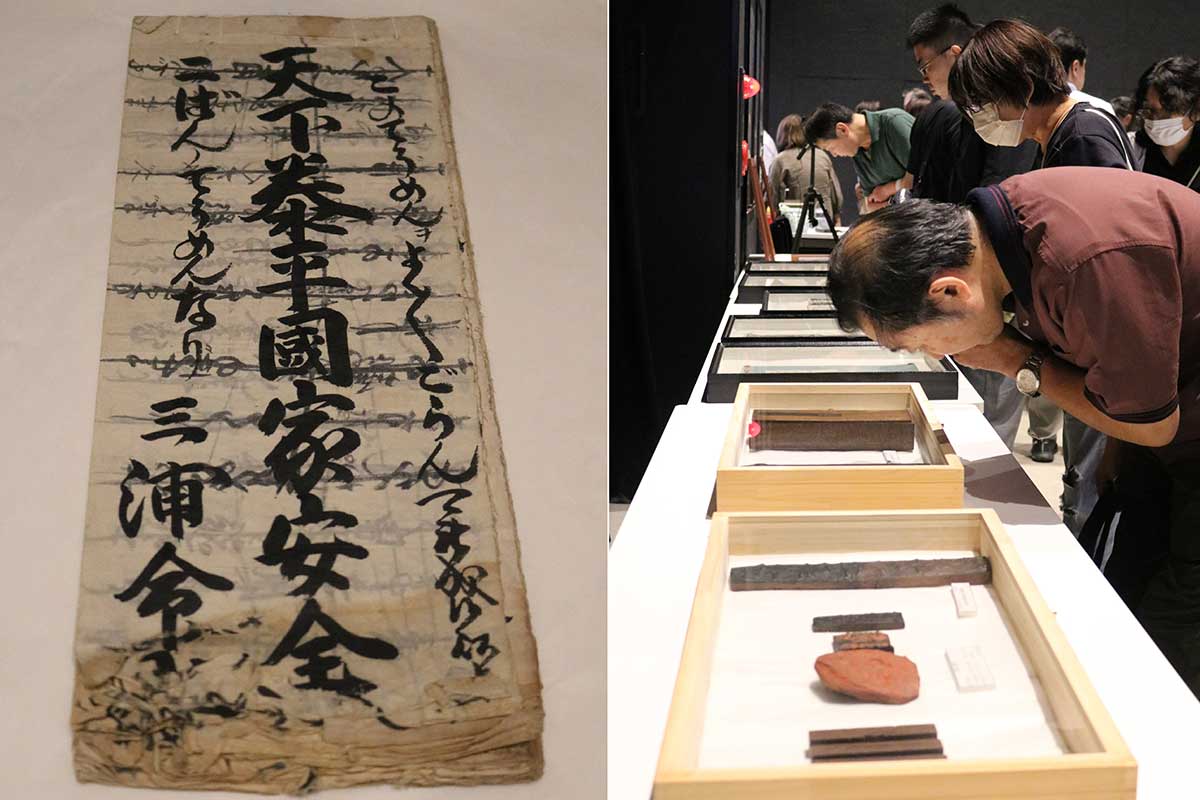

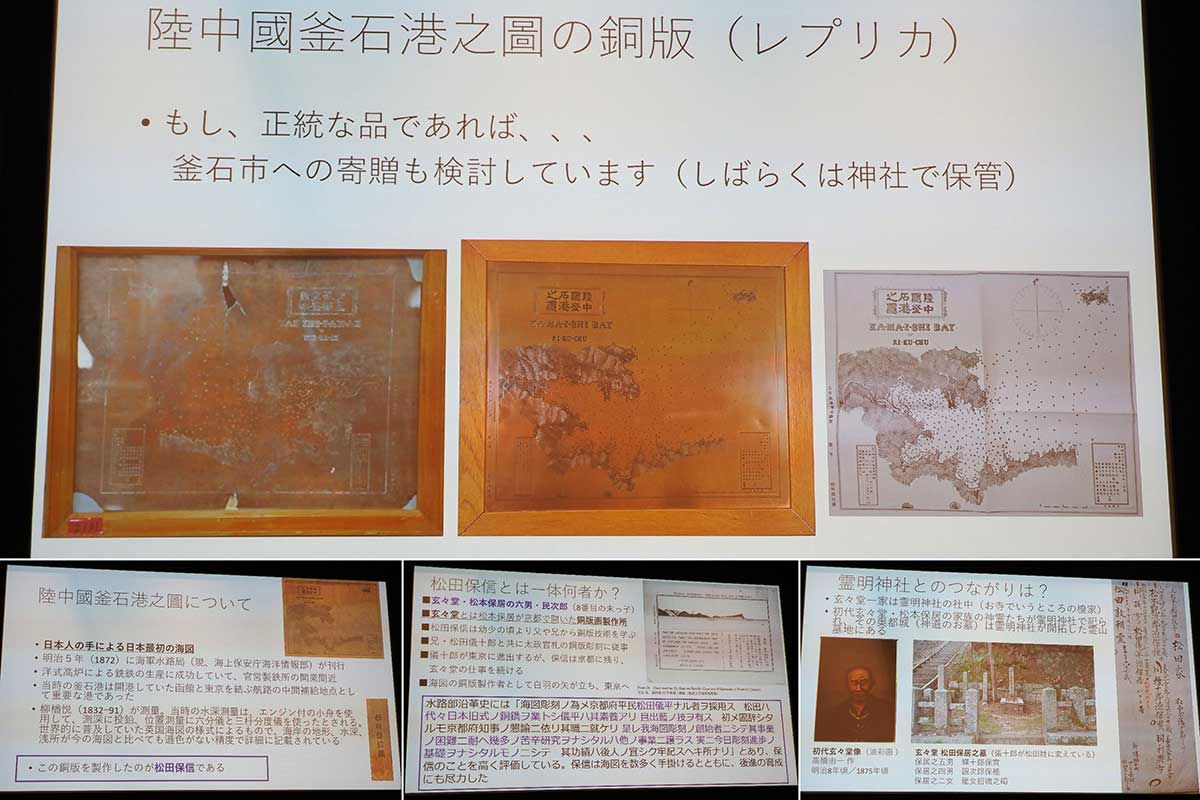

釜石と京都のつながりとは―。明治時代に日本が初めて単独で製作した海図「陸中國釜石港之圖(りくちゅうのくにかまいしこうのず)」にまつわる秘話を紹介する集いが10月1日、釜石市大町の釜石PITであった。集いの目的は、海図の銅版レプリカのお披露目を兼ねた講話会。企画したのは、京都府京都市東山区にある霊明神社の神主、村上浩継さん(46)だ。

釜石と京都を結ぶ海図の秘話をひも解く村上浩継さん

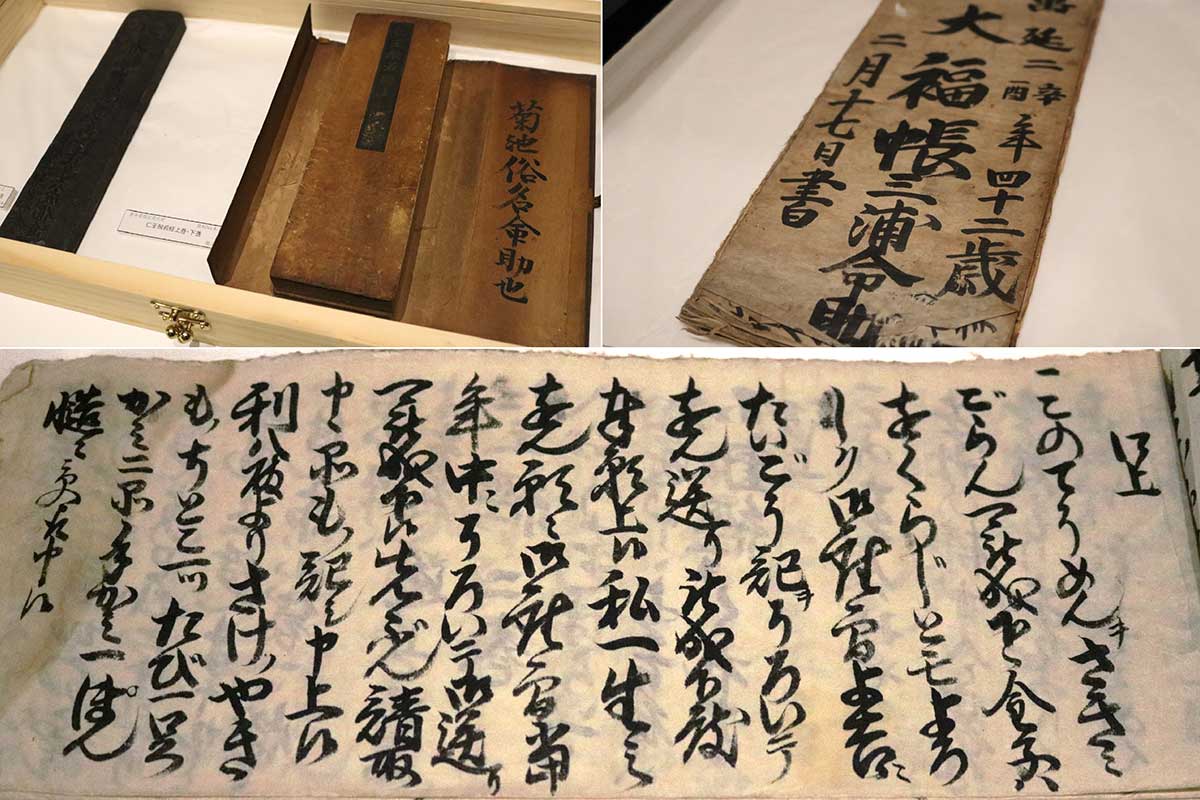

村上さんはいくつかの偶然が重なり、この日本第1号の海図の銅版を製作した「松田保信(雅号・龍山)」が同神社の「社中」(寺院で言う「檀家」)であることを確認した。同時期、レプリカだがその海図が刻まれた銅版をインターネット上で発見。「何かに導かれるような感覚」を受け、昨年暮れに入手していた。

導かれる感覚は何か―。実は、村上さんは2014年から5年間、任期付き職員として釜石市広聴広報課(当時)に勤務していた。「釜石と神社をつなぐものだ」。だからこそ、思わぬ偶然の連続に身震いしたという。保信を含む松田家と神社の関わりを独自に調査。見つけたことや知ったことを釜石の人たちにも伝えようと、集いの場を設けた。

村上さんは調査で分かったことをスライドにまとめて紹介した

釜石港之圖は1872(明治5)年、当時の兵部省海軍部水路局(現海上保安庁海洋情報部)が刊行。印刷するために必要となる銅版を保信が手彫りで作った。現物の海図にもしっかりと名が残っている。

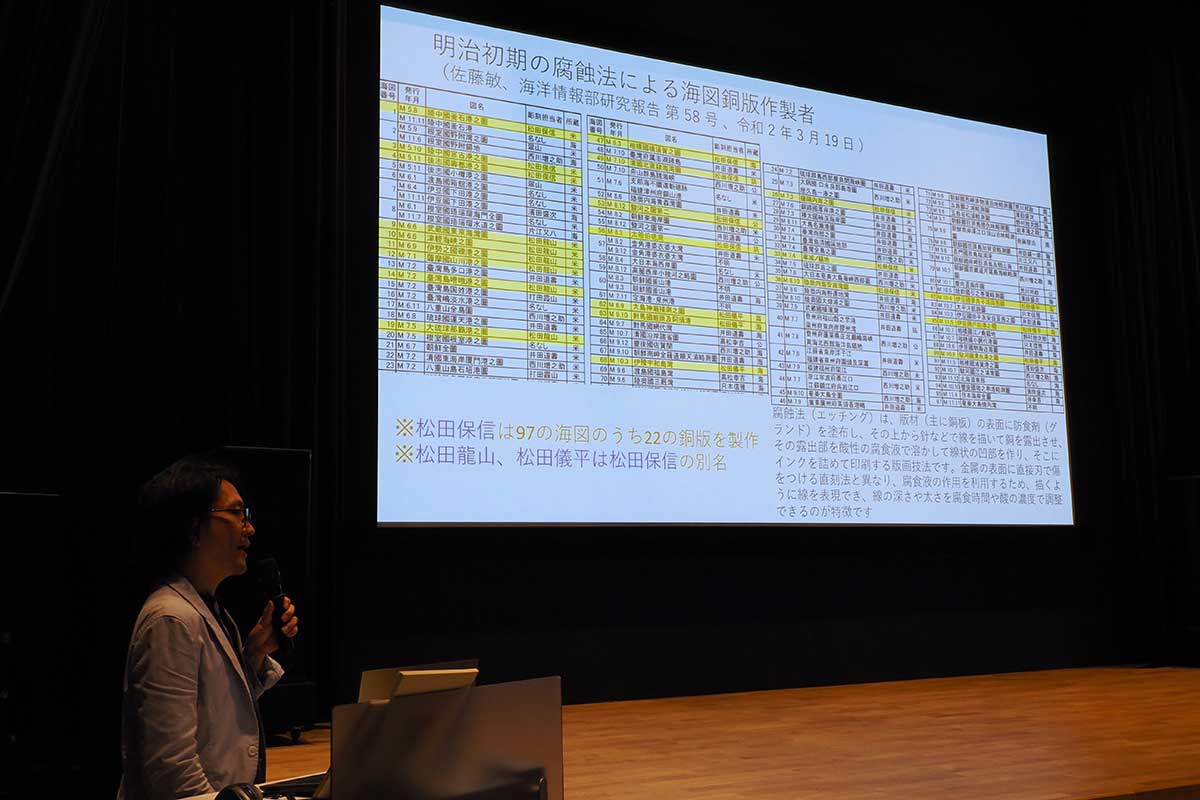

村上さんによると、第1号にも用いられた腐食法による海図の銅版は97あり、うち保信が作ったのは「龍山」「儀平」との別名も含め22。京都の銅版画製作所「玄々堂」の六男として生まれ、幼少より父や兄から技術を学び、「素晴らしい腕を持つことから白羽の矢が立った」という。水路部沿革史の一部分を示し「(松田儀平は)海図彫刻の創始者にして(中略)彫刻進歩の基礎をなしたるもの」などと評価されていたことを紹介した。

さまざまな資料を示しながら銅板製作者について解説

同神社には玄々堂の初代・保居ら松本家の多くがまつられ、同神社が開拓した墓地に墓がある。ただ、保信はまつられていないとのことだが、村上さんは「家族の霊をまつっていることから神社とのつながりも深い人物」と強調。玄々堂二代目は兄の儀十郎(雅号・緑山)とされているが、調べたところ「実際は弟の保信が継いでいる。銅版画史としては新事実」と、胸躍る様子で解説した。

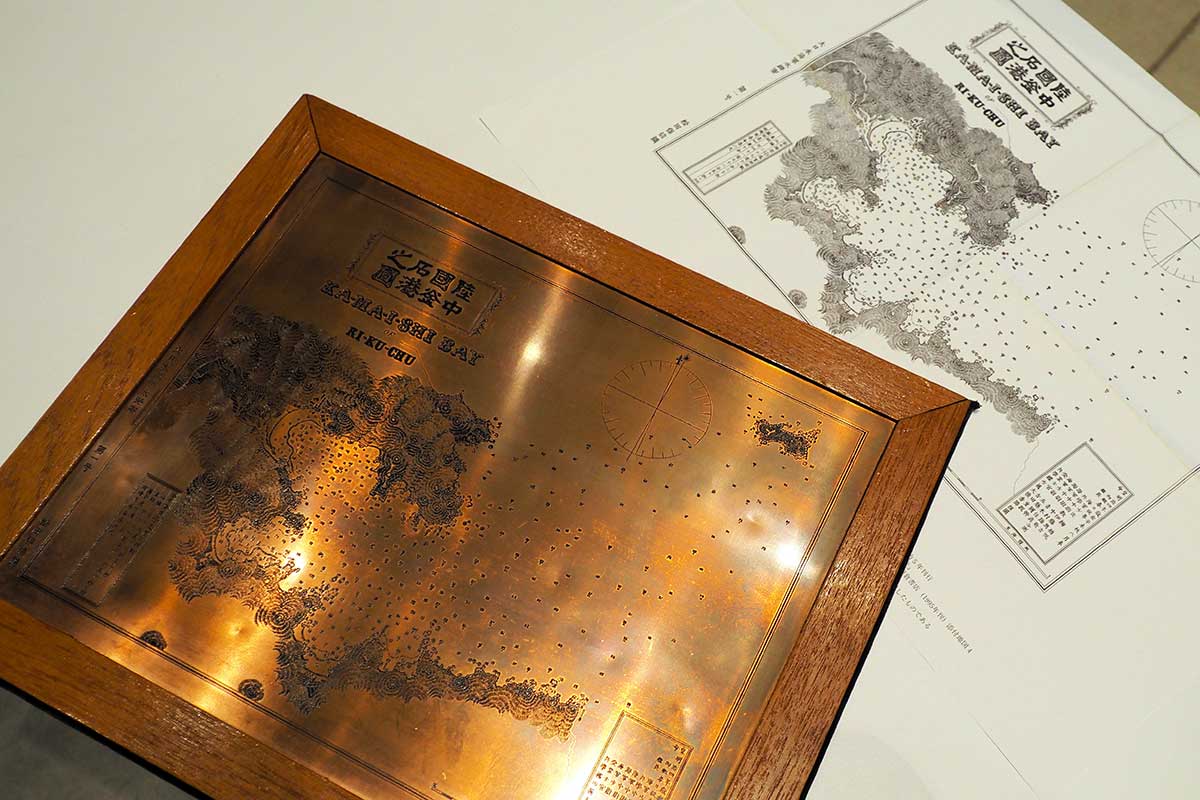

話し終えると、手に入れた釜石港之圖の銅版レプリカをお披露目した。一昨年に村上さんを訪ね同神社に立ち寄った釜石・栗林町の藤原成子さん(78)は「(銅版レプリカを)早く見せてともどかしく思いつつ、村上さんの話にわくわくした。釜石とのつながりを感じたし、調べて知ったことを教えたいという気持ちが伝わってきた。貴重な時間になった」と楽しんだ。

村上さんが入手した海図の銅版レプリカに触れる参加者

銅版レプリカを囲んだ参加者は感じたことを伝え合った

市教委文化財課世界遺産室の森一欽室長の姿もあり、披露された銅版レプリカは「記念品の類いでは。偽物ではないが、古いものではない」との見立て。海図の発行などを行う「日本水路協会」への問い合わせを勧めた。今回、印象に残ったのは「震災があったから釜石に来て人と出会い、縁ができた。けど、震災なんてない方がいいに決まっている」という村上さんの言葉。うなずきつつも、「まちに関わり合った人たちとのつながりはこれからの釜石にとって重要な要素になる」との認識を示した。

釜石港之圖のコピーと見比べ。本来の印刷用銅版は図や文字が反転しているが、入手した銅版レプリカは…?

釜石市職員時代の村上さんは、取材で市内を回り歴史や文化、自然の良さに触れる中、その良さを地元の人が知らないことに気づいた。「街を知るため、ちょっと変わった楽しいことをして思いっきり遊ぼう」とのコンセプトのもと、気持ちを同じくする仲間と市民活動を展開。路上にこたつを並べたり、鬼ごっこと鍋をかけ合わせたイベントや、街にある不思議なものを巡るツアーなどを催した。

そんな面白い視点と感覚を持つ村上さんの人柄に引き付けられた釜石市民ら約20人が聴講した。村上さんは、楽しみながら知った釜石のことや、遠く離れた京都の神社とのつながりという「ちょっとマニアックな話」を伝えられ、満足げな様子。入手した銅版レプリカは「本物でも偽物でも、たとえ記念品だとしても、釜石と霊明神社のつながりを示すものだから、見てもらえてうれしい」と笑った。

「知ることは面白い」。参加者は楽しさを共有し笑顔を広げた

村上さんの探求心は衰え知らずで、さらに調査を進める構え。聴講者の多くは地域や歴史に関心が高く、楽しげに話す村上さんの姿を刺激に「気づき」や「気になること」を深堀りしようと意欲を高めていた。