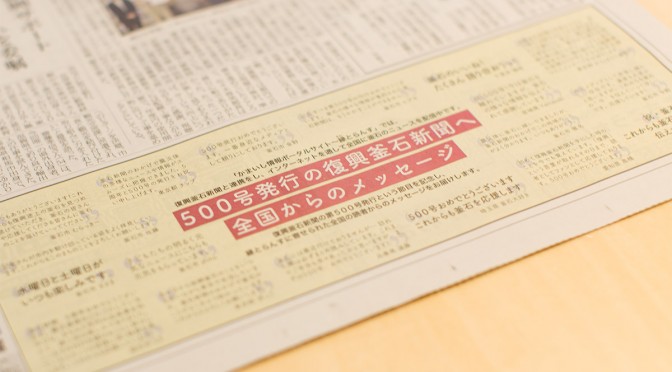

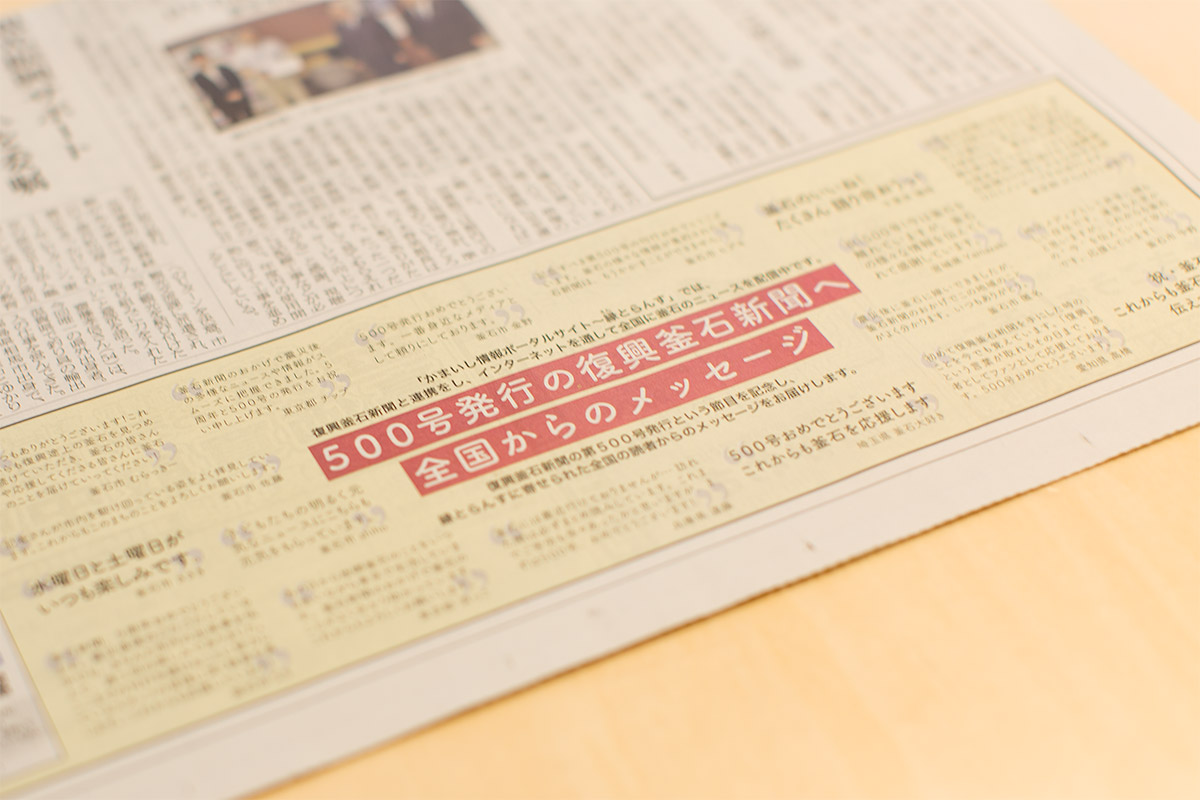

2011年6月11日の創刊から5周年、2016年7月2日には第500号を発行する「復興釜石新聞」。この節目を記念して、かまいし情報ポータルサイト〜縁とらんすでは、釜石新聞社 川向編集長にインタビューを行い、復興釜石新聞のこれまでとこれからについてお話しを伺いました。

インタビュアー:平松 伸一郎(釜石スイミンシャ事務所)

震災直後の情報不足の中、市の要請で市民待望の創刊

——『復興 釜石新聞』(以下、釜石新聞)は、震災からちょうど3カ月後の2011年6月11日、まだまだ混乱が続く中での創刊から5年が経ち、7月2日には第500号が発行されます。この一つの大きな区切りを迎えていかがですか。

創刊5年、あるいは通算500号という区切りを迎えること自体、知りませんでした。他紙の記者さんに言われて気づいたほどです。それだけ1号1号を出すのに精一杯でした。それはマンパワーも時間もお金もギリギリの状態で次号のことを考えるのが精一杯で、それを積み重ねてきたらあっという間に500号に達したということです。

——創刊までの経緯を伺いたいと思います。発災直後、われわれ市民は情報に飢えていました。

あの頃は、市でも広報誌を出せない状態で、市から2週間に1回程度発行される「災害対策本部情報」が唯一の紙媒体による情報源でした。ラジオなどは情報をどんどん流せますが、情報を手元に残すことができません。特に行政からの情報は紙媒体で確認しないと被災者の方々も行動できない状況もあり、4月半ばに市から協力要請がありました。そして6月に新聞の形態を採って創刊したというわけです。そのとき野田武則市長は「行政情報もイベントなどのお知らせも、新聞のような日常の記事の中にあると読まれる」とおっしゃいました。実際にやってみると市長の慧眼でした。特に無料で全戸配布だった頃は、お知らせ記事で紹介したイベントにたくさんの人が来ている光景を見ると、実際に『釜石新聞』が読まれているのを実感したものです。この春も、ある文化サークルを紹介したら、震災後は募集活動をしていなかったのだけど、記事になって5人が入会したそうです。それを聞いてびっくりしました。

——今やネット社会とはいえ、釜石の場合はまだまだ紙媒体への需要がありますよね。

そうですね。2014年11月に有料化して以来、今もこうして続いていることの裏には、釜石の特殊な事情があると思います。一つめは、いわゆる高齢化が他市町村より進んでいるわけですから、「情報は紙で確認したい」というニーズが根強かったこと。二つめは、三陸沿岸の地理的に隔絶された社会であることから、地域紙文化が育っていたこと。隣の大船渡市には『東海新報』さんという地域紙がありますが、震災前の釜石にも『岩手東海新聞』という地域紙があり、半世紀近く読まれてきたという歴史的習慣がありました。地域紙では、ある程度エリアを限定することが重要です。今回われわれは、大槌は含めず釜石だけを対象エリアとしてくくりましたが、平地続きの盛岡などではどこでくくったらよいか分からないわけです。

ちなみに、有料化する際のいちばんの判断基準になったのが、お金を払ってどれだけの人が読んでくれるかということでした。購読数が3,000部では有料化は無理でした。月極900円で4,000部を超えればいけるかなと読んでいましたが、5,000部を超えたので有料化に踏み切ったのです。これは大きな決断でした。もちろん講読料だけでは継続できませんので、あとは広告主さまのおかげです。

地域紙にしかできない紙面づくり。10年後、20年後に、さらなる価値が生まれる

——紙面づくりのコンセプト(基本となる考え方)のようなものはあったのですか。

週2回の発行ですから、3日間の日々の出来事や情報をコンパクトにまとめ、そこに行政の情報をプラスして紙面を構成すること。実際のところは、それしか出来ないのが現状でもあります。深く掘り下げた記事を書くには、人も時間も必要です。コンセプトというより、実態に合わせた結果です。

——しかしながら、それこそ市民が求めているものではないでしょうか。

確かに、うちに求められているのは、釜石という地域の日々の空気、あるいは日々の動きを、日記を読むように知りたいということではないかと感じています。例えば、あるテーマに対して論陣を張るような難しいことを書いても、これだけの部数は出ないだろうし、読まれないでしょう。

——そうは言いながらも、週2回の発行は実際には大変だと思いますが、どのような体制で臨んでいるのですか。

週2回の発行を続けるのは、それは大変です。現在の社員数は10名。仕事内容は、記事制作、パソコンを使っての紙面制作、校正、さらに経理もあります。そして一部地域の配達、集金もやらねばならず、一人二役、三役をこなしながら何とか成り立っているわけです。

取材体制は、創刊時には未経験者だった者を含む記者が4名。もちろん私も記事を書きますが、レイアウト(割り付け)も担当しています。分担すればいいじゃないと言われますが、私が頭に入れて管理しないと間に合わないんですよ。それで、このあいだの釜石高校の甲子園取材のときは大変でした。レイアウトなどもネットを活用すればできるのでしょうが、編集部でないとできない作業があるので、他紙の記者さんに笑われながら釜石と甲子園を3回往復しました。

新聞と名付けた以上は、紙面にはスポーツあり文化あり、ある特定のテーマに限らず、いろいろな分野の記事を入れなければなりません。やはり地元の子供たちの活躍を伝えるこういう記事があるから『釜石新聞』は読まれているんですよ。

——中総体など学校関連のスポーツ記事はとても読まれると聞きます。スポーツに限らず、自分の知っている人が載っている、顔の見える記事が求められているのでしょうか。

そうした記事の役割は大きいです。また、それこそ地域紙じゃないとできないことですよね。学校の読書感想文コンクールなどの受賞生徒の名前を見る楽しみもあると思います。さっき日記のつもりでやっていると言ったのは、こういう小さな情報はうちの新聞がなかったら絶対に残らないからです。われわれが現場に行って、取材して、写真を撮ってくるから新聞記事というかたちとして残るし、地域紙でなければ、ここまで細かく紹介されることはないわけです。そこでお役に立っているという実感はあります。

逆に言えば、今は日々の事象だけど、10年、20年が経って『釜石新聞』の価値が出てくるものだと思います。

——まさに、10年後、20年後に自分の日記を読み返すように、釜石の日記を読み返すわけですね

時が経って読み返す価値はありますよね。この新聞からいろいろなことが広がる可能性はあります。今は分析できていないけど、その人なりの時代の捉え方がありますので、過去の記事を見て、そこから何かを読み解くきっかけにはなりますよね。

地道な新聞づくりを通して、釜石の復興の後押しになればうれしい

——この5年間は、現場取材を含めた新聞制作を通じて、まさに釜石の復興の様子を見つめてきたわけですが、いわゆる「復興」に対してはどのように感じていますか。

こうした「復興」に関する質問をよくされるのですが、正直に言えば、過去を振り返る余裕もないし、先を見通す余裕もない状況なので、お答えできせん。それでいいのかと自問自答もしますが、前述のとおり、とにかく次号を出すことで常に頭がいっぱいなのです。「印象に残っている記事や取材は何か」とも聞かれますが、それもないです。もちろん、ラグビーワールドカップ2019の開催地決定や橋野鉄鉱山の世界遺産登録、釜石高校の甲子園出場などは大きな出来事でしたが、既に過去の1号の記事の一つです。

ただ、釜石は、他の地域に比べて相対的に復興が進んでいると言われていますが、『釜石新聞』がその雰囲気づくりの一助になっているのではないかとは思います。この新聞がなかったら、市民のみなさんが釜石の復興の度合や現状を今ほどに感じることはできないのではないでしょうか。確かにわれわれは深い掘り下げはできないけれど、日々の空気を伝えることはできます。その空気を感じることで、被災者だけでなく、被災者以外の日常の生活を感じながら、復興の状況を地域全体で共有できるのは大きいのではないでしょうか。復興のために頑張っている方がたくさんいらっしゃいますが、その活動をコンパクトにまとめてお知らせするのがうちの役割です。みなさんの実際の活動とそれを伝える『釜石新聞』の存在が相まって、釜石が比較的に復興が進んでいると言われる理由の一つになっているのではないかとも思います。

——『釜石新聞』のこれからについてはいかがですか。

これも、1号1号を地道に重ねていくしかない。それだけです。1年後に釜石がどうなっているか考える余力もないので、これまでやってきたことをコツコツと、地域の動きをコンパクトにまとめて共有する。それが結果的に釜石の復興の後押し、雰囲気づくりに役立てばうれしいです。また、県外を含む市外にも約150部が購読されており、釜石に思いを寄せる他地域の人と釜石とをつなぐ役割もあると思います。さらに、釜石市内には一般紙が届かない地域があるのですが、そうした地域にも無料時代は全戸配布し、約80部の購読数がある今では発行日には届くよう郵送で購読者に送っています。要するに、われわれ『釜石新聞』がなすべきことは、“つなぐ”ということ。国からの補助金で新聞制作を3年間やらせていただいたことに対して、われわれは地域のために応えないといけないという思いがあるのです。

縁とらんすからのお知らせ

復興釜石新聞では、釜石市内はもちろん市外県外からも、新聞の定期購読を受け付けています。配送や支払方法などご不明な点は、釜石新聞社までお気軽にお問い合わせください。

復興釜石新聞 定期購読、広告掲載のご案内 | 縁とらんす

合同会社 釜石新聞社

電話 0193-55-4713 / メール kamaishi-shinbun[at]kmail.plala.or.jp([at]→@に置換)

かまいし情報ポータルサイト〜縁とらんす

縁とらんす編集部による記事です。

問い合わせ:0193-22-3607 〒026-0024 岩手県釜石市大町1-1-10 釜石情報交流センター内