防空壕跡を案内する佐藤凛汰朗さん(左)と中澤大河さん

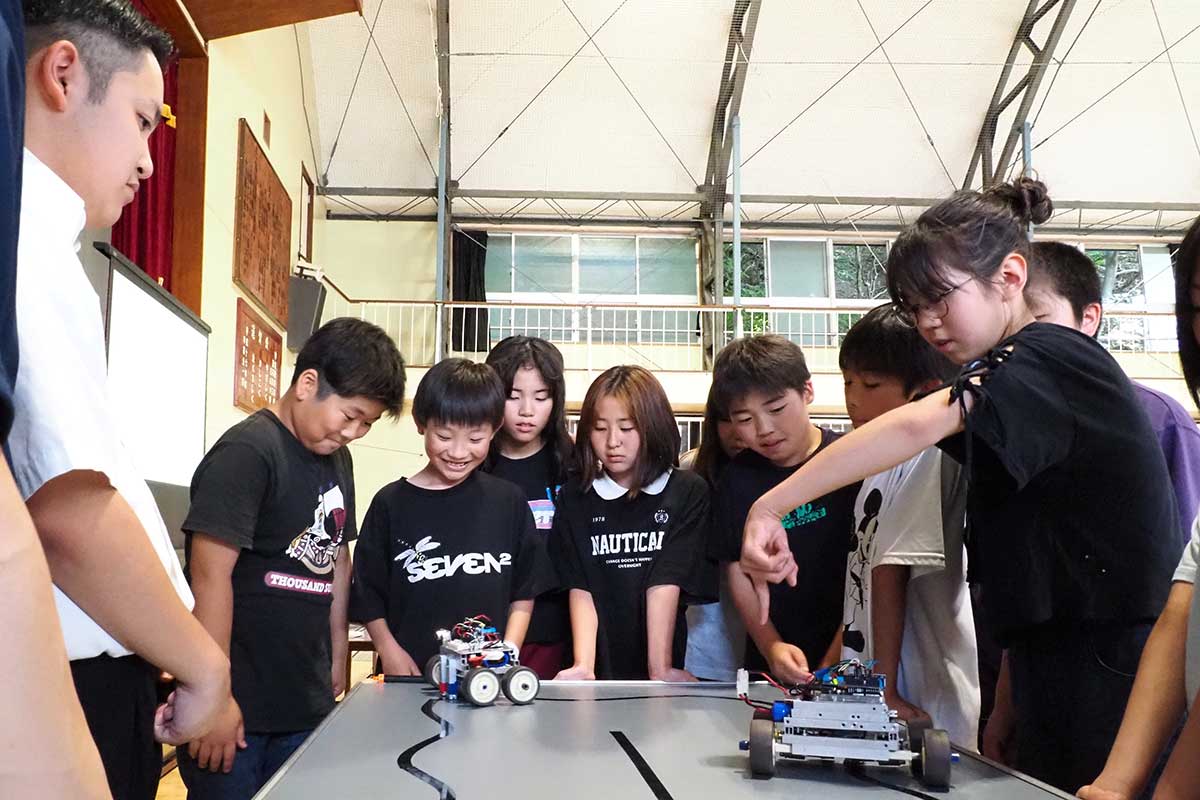

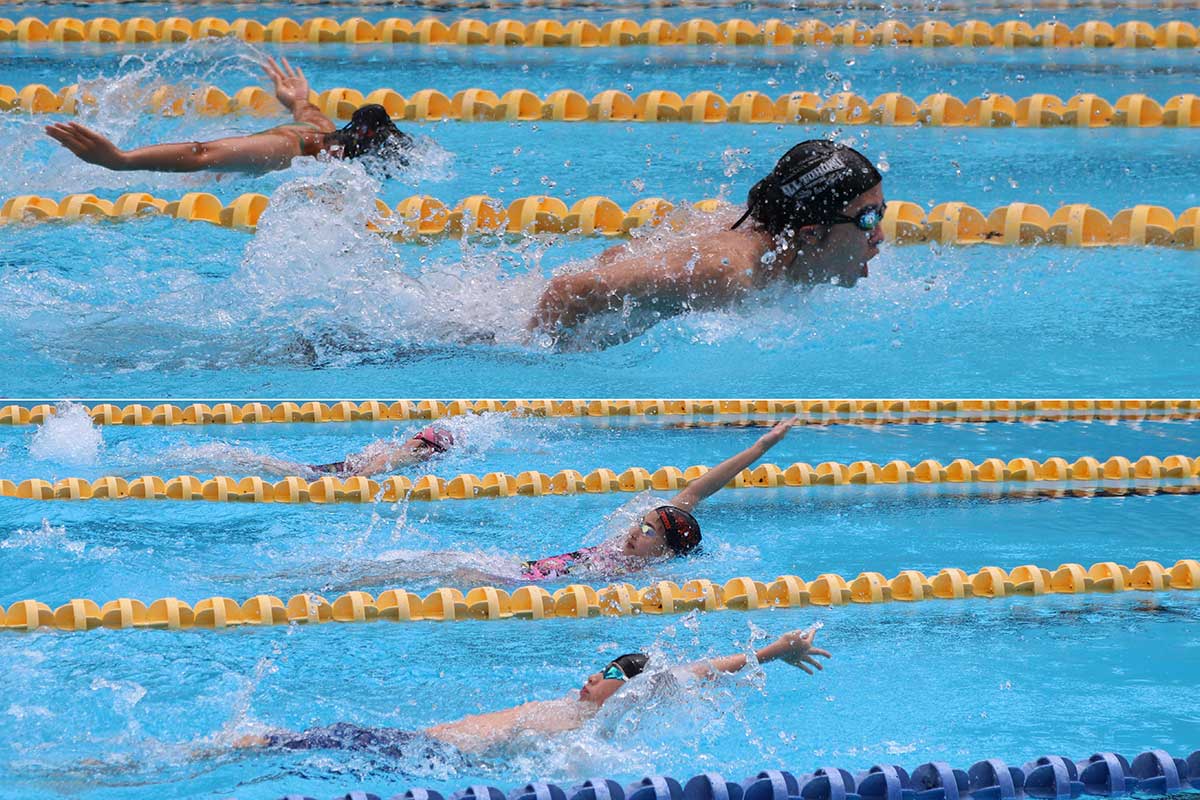

釜石市の高校生が、市内の戦跡を巡るバスツアーを企画した。戦後80年の節目に「釜石艦砲射撃」など戦争の歴史を振り返り、平和について考えてもらおうとコースを設定。21日、小学生から80代までの市民ら20人を乗せたバスが、まちに残る戦争の記憶をたどった。

企画したのは、釜石高3年の佐藤凛汰朗さんと中澤大河さん。2年時のゼミ活動で地域の魅力を高め活性化させる取り組みを考える中で、戦争の歴史に着目した。釜石は1945年の7月14日と8月9日の2回、米英連合軍などの艦隊から艦砲射撃を受けた“被害者”だが、当時、まちには捕虜収容所があって“加害”の側面もありうることから、「両方の視点から平和を学ぶ教育の拠点になるのではないか」と考えた。

バスツアーの企画を練ったが、予算面など高校生には難しかった。そこで、今年2月に高校生を対象にしたウオーキングツアーを企画、実行して手応えを得た一方、「単発では意味がない」と感じた。ゼミ活動のまとめ発表で「地域の持続的なイベント化を目指す」と展望したところ、2人の活動が市職員らの目に留まり、バスツアーが実現した。市教委文化財課の協力を得て市主催事業となり、ツアーのコースを決定。市郷土資料館や釜石観光ガイド会などの力も借り、案内役として知識の深化に取り組んだ。

釜石の戦跡を巡るバスツアー。参加者を誘導する佐藤さん(右)

移動中の車内でもまちの歴史を解説した(写真:釜石市提供)

ツアー当日、2人はマイクロバスで約3時間半かけて5カ所を案内した。印象に残りやすい戦跡として選んだ小川町の防空壕(ごう)跡では、普段は閉じられている扉を開き、参加者に“体験”を促した。奥行き約50メートル、岩盤に設置されたこの壕には艦砲射撃の際、住民約50人が避難したとされる。「白いブラウス(女学生のこと)が目立ち、入れてもらえず、山中に逃げた」などと事前に学んだ体験者の声を引用しながら、当時の状況を伝えた。

小川防空壕跡で戦時中のエピソードを紹介する高校生

高校生の解説にじっと耳を傾けるツアー参加者

戦時中の状況を考えながら防空壕跡を見学する参加者

嬉石町の隧道(ずいどう=トンネル)避難口は、住宅街の一角に残る戦跡。「戦争を身近なものとして考えてほしい」とツアーに組み込んだ。「加害の側面からも考えなければ」と案内した大平町の大平公園内にある日本中国永遠和平の像では戦時中に亡くなった外国人捕虜を悼んだ。

嬉石隧道避難口では体験者の声を引用し当時の状況を伝えた

平和を考える場所として薬師公園や大平公園なども巡った

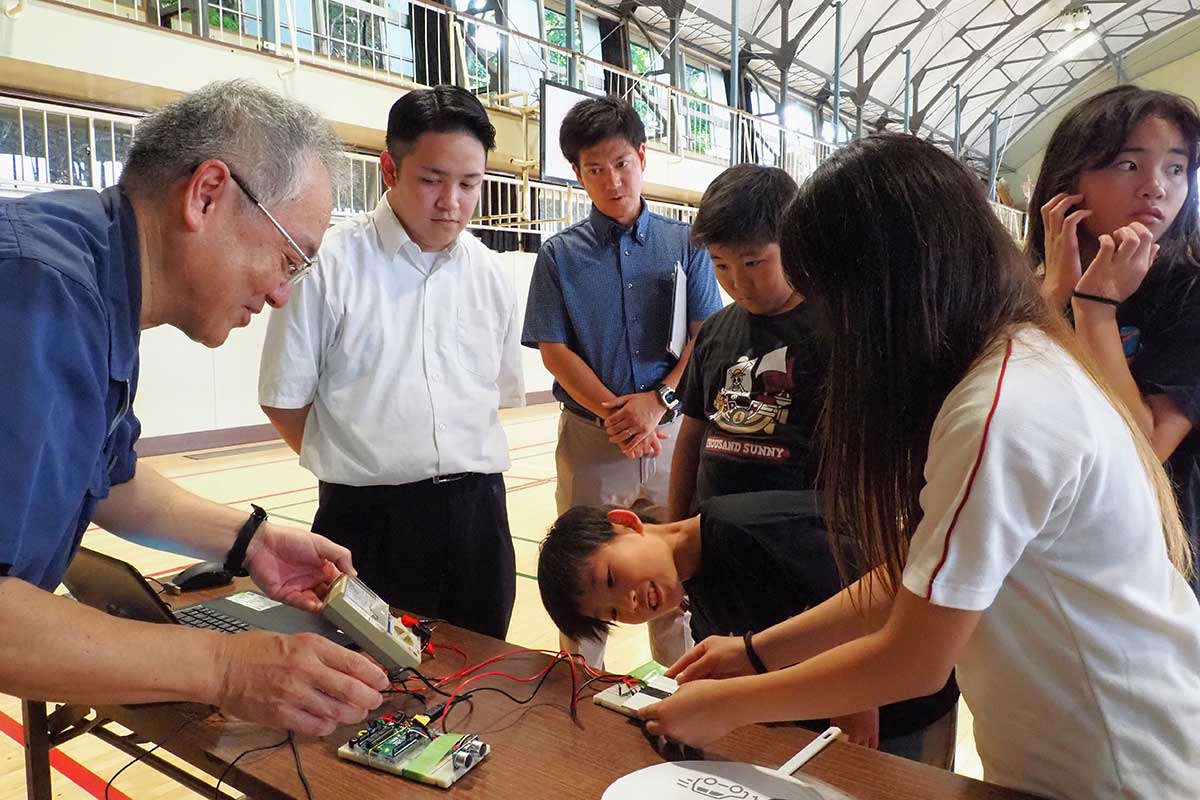

参加者は「(戦争の歴史は)だいたい知っていると思っていたが、高校生に新しいことを教えてもらった。新鮮な体験になった」などと感想。観光ガイドとして活動する栗林町の川崎通さん(68)は「学んだことを届けたいという懸命さが伝わってきた。手書きの地図とか視覚的に訴えたり、参加者への気遣いがすごい。自分も頑張らなきゃと刺激になった」と話した。

ツアーを終えた2人は「やってよかった」と声をそろえた。中澤さんは「つたない説明に反応してくれたり、知らなかったことを教えてくれたり、うれしかった。これで終われないと思った。学びを深め、戦争の記憶を将来につなげたい」とうなずいた。

佐藤さんは「市内には戦争の跡が残っているのに知らない人が多い。戦争の記憶が忘れられてしまう」と危機感を持つ。地域に根づくイベントとして継続の形を思案中。「若い人たちが積極的に学び、継承していくことが重要になる。戦後80年の節目で終わらせるのではなく、後輩や他校の生徒にも声をかけたい」と見据えた。

郷土資料館で企画展 未来に伝える「釜石艦砲射撃」

釜石市郷土資料館では戦災資料展が開かれている

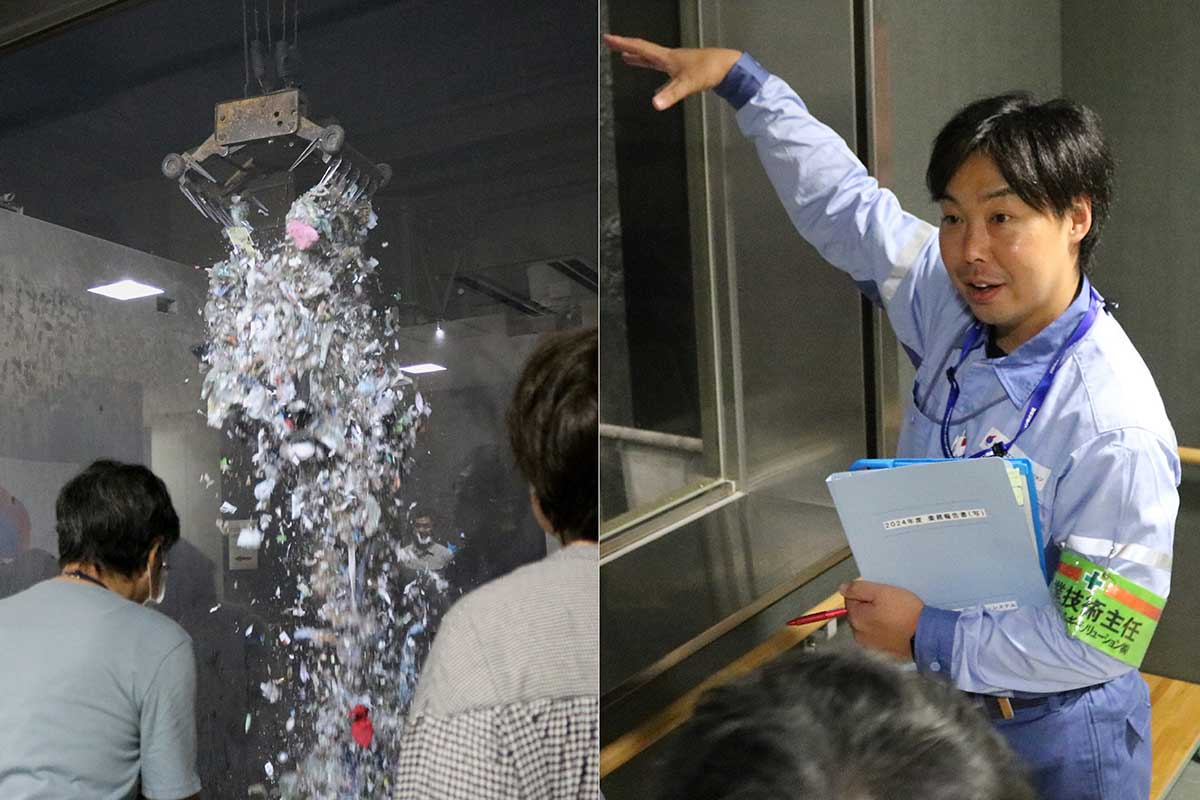

ツアーの発着点となった市郷土資料館(鈴子町)では、戦災資料展「艦砲射撃80年―未来に伝えるために」が開催中。「釜石艦砲」の激しい砲撃をくぐり抜けて残った家財道具、当時の様子を描いた油絵や写真など170点余りを展示している。ツアーの中で、佐藤さんと中澤さんは砲弾の破片などの展示物を解説。「これを機に戦争について深く考えてほしい」と呼びかける。

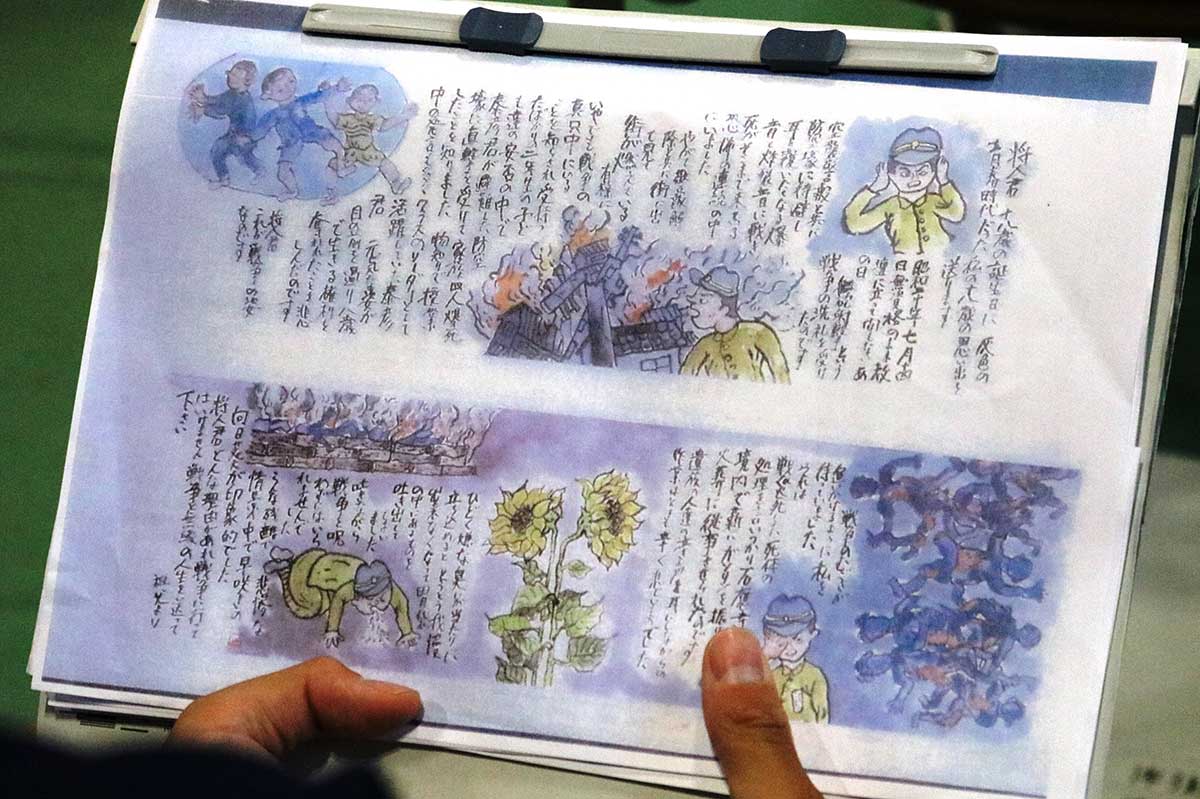

日本が軍事色を強めていく中、釜石のまちも製鉄所を中心に工業用地を広げ設備、生産の増強を図るなど戦時色が濃く塗り重ねられていった。戦争にどう関わっていたか…兵士として戦地に赴いた人々と残された家族、艦砲射撃で亡くなった外国人捕虜の存在など戦中、戦後復興の様子を写真や解説パネル、兵士の持ち物など展示物で紹介する。

兵士の持ち物や手紙など戦争にまつわる展示物が並ぶ

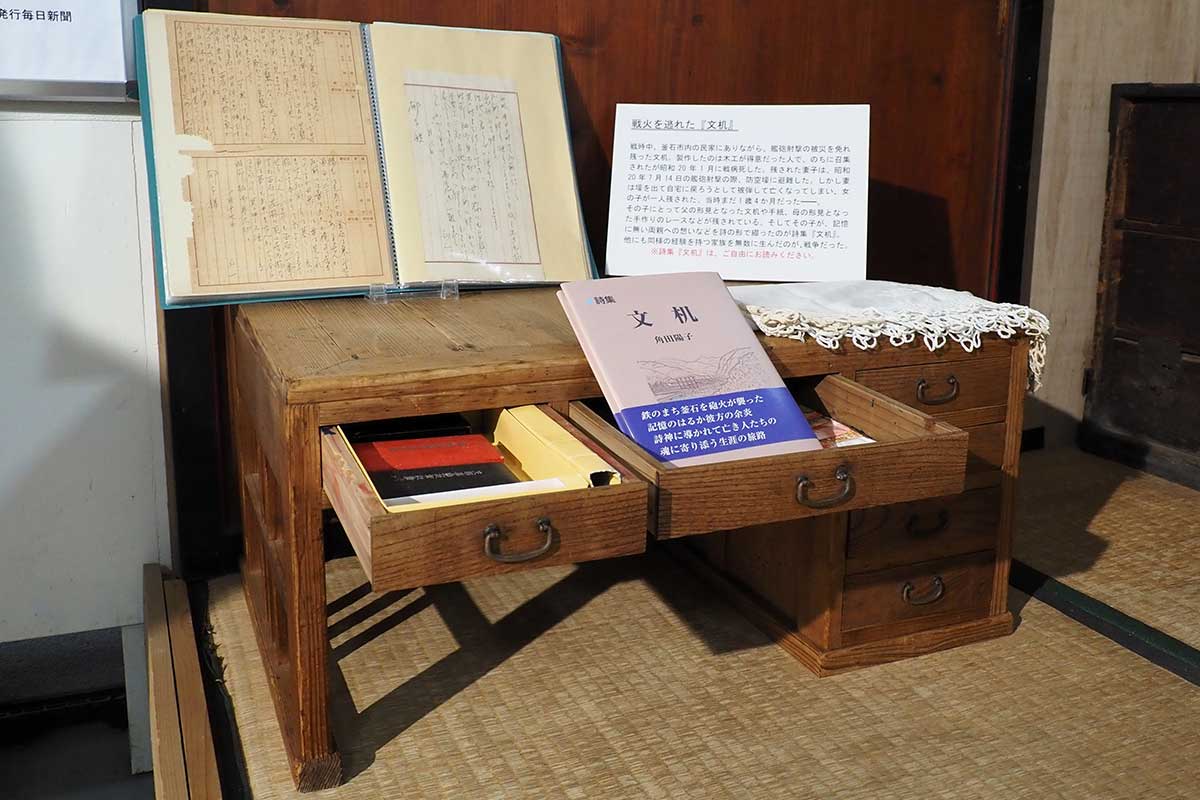

今回の注目は、釜石出身で埼玉県在住の角田陽子さん(81)から今春寄贈された小さな木製の机。床に座って読み書きする際に使う「文机」と呼ばれるものだ。45年1月に戦病死した父・鈴木正一さんが作った。7月14日、母・郁子さんは艦砲の犠牲になった。当時、角田さんは1歳。両親の記憶はないが、戦火を逃れた机は形見として大事にしてきた。「戦争の記憶を後世に」。両親への思いなどをつづった詩集「文机」(自費出版)、正一さんが残した手紙、郁子さんが手作りしたレース小物を添え、今回初めて公開している。

初公開の「文机」。家族の遺品と共に展示されている

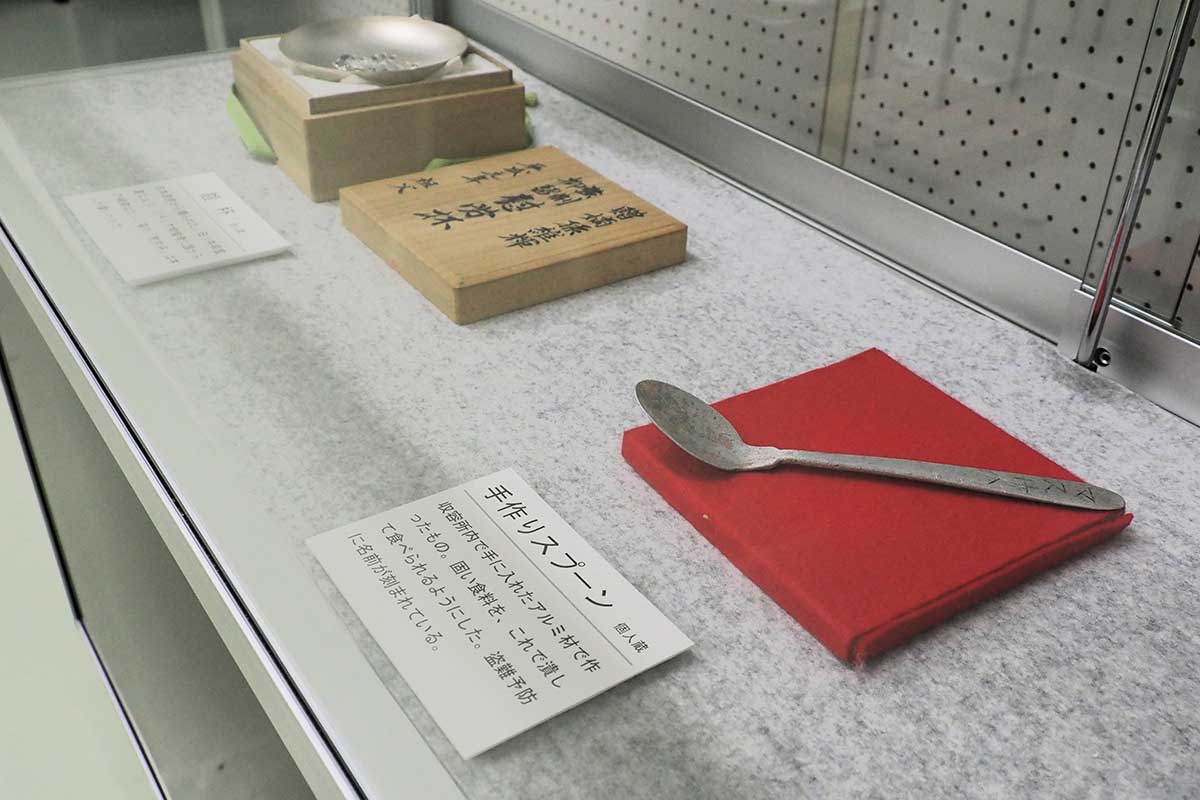

敗戦後、捕虜として極寒のシベリアに抑留された人々の過酷な生活の一端も紹介する。アルミ製と見られる手製のスプーンは収容所で与えられる食料が硬かったことから、食材をつぶすのに使われたものとのこと。盗難防止のためか、「マスサハ」と名が刻まれている。不十分な防寒具、深刻な栄養失調、体力が落ちる中での重労働…。そうした生活から生還、引き揚げ後に釜石で暮らした「鱒澤宣比古さん」の親族が「見て、知ってほしい。目を向けてほしい」と望み、今展に並べられた。

「シベリア抑留」の生活の一端を紹介する展示

鱒澤さんにまつわるものは他にも。その“命をつないだスプーン”の隣には、日本の家族と交わしたはがきがある。日本語に不慣れな旧ソ連の検閲官が読めるよう書かれた文字は全て片仮名。「イツカハカヘルユエキヲツケテマテ」「タノシキハルモマタオトズレルデアラウ」などと家族を気遣う言葉がしたためられている。日ソ共同宣言により、抑留者に国からの補償はないが、日本政府から銀杯が贈られた。その箱に記された「慰労杯」との墨文字。本人が書いたものだという。同館の佐々木寿館長補佐は、親族の言葉を伝える。「よっぽど悔しかったのだと思う。面白人だった」と。

戦火跡を残す家財道具が展示されたコーナー

戦災資料展は9月7日まで(火曜休館)。午前9時半~午後4時半(最終入館は同4時)。入館料200円(高校生以下無料)。