昨年の5月8日に発災した釜石市尾崎半島の林野火災は、当時の天候や消火活動が難航する環境なども関係し、被害面積413haと言う全国的に見ても大規模な火災となり、被害総額は7億4千万円にも及びました。

1年が経過し現場では復旧作業が進められていますが、現状について気になっている方も多いのはないでしょうか?

そんな想いに応えてくれる「釜石山火事復旧植樹活動~みんなで尾崎半島の緑を再生しよう!」が、6月17日(日)に開催されます。主催の釜石地方森林組合・高橋幸男 参事に、山林再生の取り組みについて伺って来ました。

尾崎半島山林火災の関連記事

- ・尾崎半島で山林火災、強風にあおられ延焼続く〜尾崎白浜・佐須、136世帯に避難指示

- ・「やっとわが家に」尾崎半島山林火災、鎮圧へ〜尾崎白浜・佐須の避難指示解除、尾崎神社「奥宮」は延焼を逃れる

- ・あなたの参加が再生につながる尾崎半島トレッキング【イベント紹介】

- ・山林歩き 火災の復旧支援「尾崎100年学舎」〜トレッキングで再生促す、県内外から参加

長年掛けて育てた木が被害に遭った山主さん達の想いとたくさんの支援

ーーまずは、これまでの取り組みについて教えて下さい。

高橋さん:

5月15日に鎮圧の発表を受け直後から関係各所と共に現地調査を開始し、6月初旬に岩手県、釜石市と「釜石市尾崎白浜・佐須地区林地再生対策協議会」をつくり、6月下旬には山林を所有する方々への説明会を行いました。

当初は復旧出来るかどうかについては大きな不安を感じていました。というのも、被害に遭った山林は組合員である山主さんが個人所有されており、復旧に取り組むには山主さんの意向や同意を頂く事が第一で、私たちだけでは動けないというのが実情でした。

ーー山主さんの気持ちを思うと、失意は如何ばかりか・・・と報道を見て心を痛めていた方も多かったですね。

高橋さん:

そうですね、ここまで60年程の時間を掛けて、今まさに販売できるという所まで育て上げた木がことごとく被害に遭い、その想いをぶつける相手もいないという現状で、山主さんの気持ちは汲んでも汲みきれない程でした。

でも、そんな中いち早く地元有志の皆さんが募金活動を行って下さり、その後も市内、県外のたくさんの個人、団体の皆さんから多くの支援を頂きました。そうした方々の存在や想いが、山主さん達の「よし!またやろう!」という気持ちに繋がったと言える程、その力は大きかったと思います。

風評被害~被害木の活用~

被害木伐採の様子(画像提供:釜石地方森林組合)

ーー被害に遭った木の取り扱いについてはどうだったのでしょうか?

高橋さん:

はい、その部分も山主さん達が復旧しようと決断する為には重要な点でした。

これまでの経験で、火災に遭った木でも樹皮をむけば使えることは分かっていましたが、それでもやはり被害木を販売する事は難しいかもしれないと危惧していました。

というのも、火災後の風評被害と言いますか、「被害に遭った木は通常の材木より安くなりますか?」というような内容の問い合わせが多くあったのです。ですから復旧に向かうためには、まず材木として使用できるかどうかを確認することが先決でした。

そこで、地元の製材所にご協力頂きサンプルとして製材した所、通常と遜色なく利用可能な事が確認出来ました。その結果を受け、8月中旬には所有者の方の一部自己負担により、先行して伐採が行われました。

その後、各種補助金などを利用して、平成32年度までは所有者の負担なしで再生に向けた復旧作業が行えることが決まり、それを受けて山主の皆さんの同意を頂き、本格的に動き出す事が出来ました。

被害木伐採の様子(画像提供:釜石地方森林組合)

ーー実際にどのように利用されているのでしょうか?

高橋さん:

初めに地元の製材所に製材を引き受けて頂き、個人の方が積極的に建築資材として使用して下さった事が、「被災木も通常の木材と変わらずに使えます」という事を広めて頂くモデルケースになったと思います。その後、大量の木を扱える集成材工場が東北地方に見つかり、さらなる利用促進につながりました。

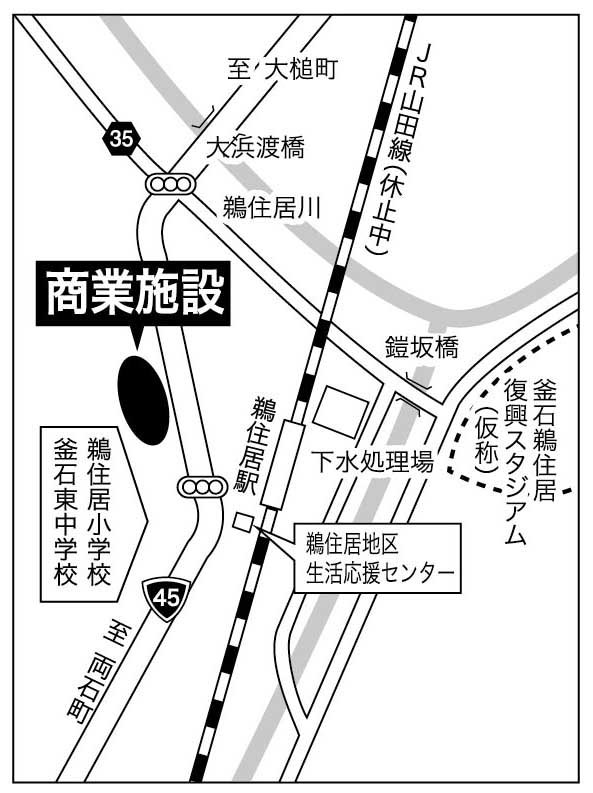

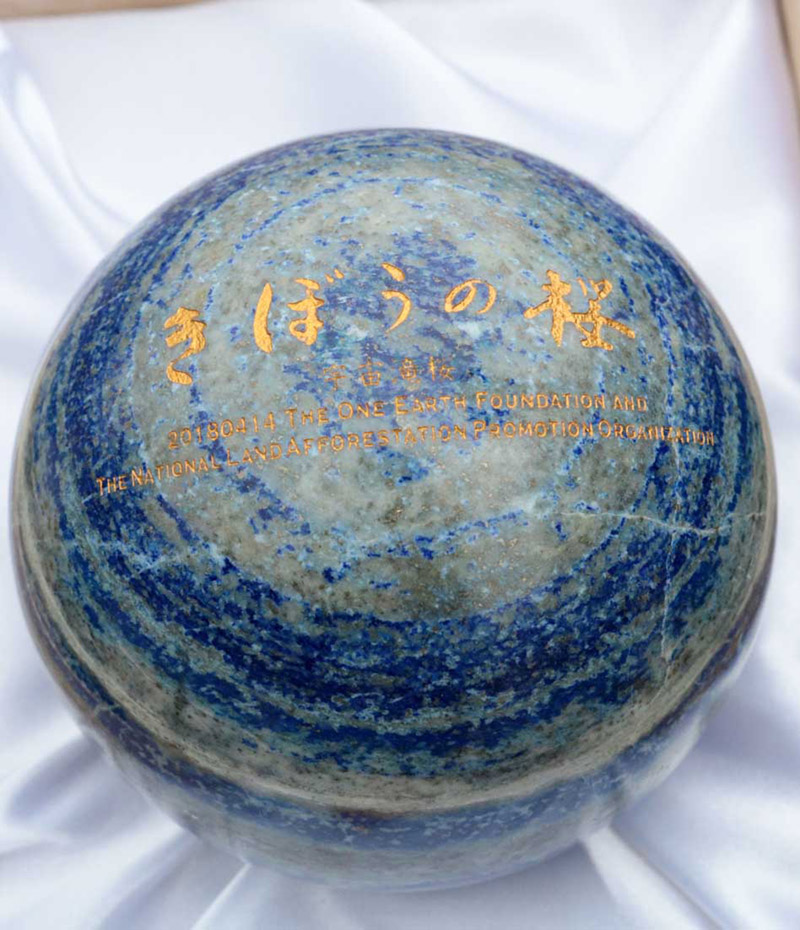

釜石市に現在建設中の『鵜住居復興スタジアム』の一部分にもこの被害木が利用されていて、この夏の完成が待ち遠しい所です。また、催事の記念品などにもご利用頂き、予想を超えるご購入を頂いています。

鵜住居復興スタジアムの関連記事

釜石鵜住居復興スタジアム – 釜石ラグビー

山林再生までの道のり~被害の大きさを思い知らされる日々~

ーー被害木の活用も広がり、復旧作業にも力が入る所だと思いますが、復旧の進捗具合についてはいかがでしょうか?

高橋さん:

被害面積のうち、植樹する総面積は260haで、これを3年で行う計画です。平成29年度中に植樹前の下準備が済んだ面積は40ha、実際に植樹が完了したのは14~15haとなっています。

何しろ現場は急傾斜地が多く、作業は困難を極めています。職員は毎日懸命に現場で作業をやってくれていていますが、数字だけ見るとまだまだで、私も改めて被害の大きさを思い知らされています。

でも、これまで植樹活動やボランティアで参加した方々から、「毎日こんな大変な場所で作業されているのですね!」と苦労を垣間見て声を掛けて頂ける事が、現場で作業するメンバーの励みや力になっています。そういう点でも一般参加型の植樹活動を行う意味は大きいと思っています。

山についての正しい知識を伝えたい~参加型の植樹活動~

ーー実際に現地に行くことで初めて分かる、知る事がある。そして、何より自分が参加出来る事が嬉しいと感じる方も多いのではないでしょうか?

高橋さん:

そうですね。「山林復旧の為に使って下さい」「ぜひ苗木の購入費に充てて下さい」というお声と共に、これまでたくさんの寄付金を頂いています。

“寄付金をどう活用するか”という話し合いで、やはり頂いた言葉や想いを大切にしたいという気持ちがありました。そこで、一緒に山を再生するために植樹に参加して頂く形も良いのではないかとの意見があり、企画に至りました。

ーー一般の方と一緒に植樹活動をされる時、どんな事を大事にされていらっしゃいますか?

高橋さん:

まずは参加する皆さんの“安全を確保する”こと、これが第一ですので、その部分に細心の注意を払っています。それから、“山について知ってもらう”この点も大切にしています。これは今回だけに限らず、当組合の事業など外部の方にお話しする機会にも同じように考えてお伝えしています。

ーーその場所の“ストーリー”を知る事は、その場所に愛着を持つ、大切にするという想いにも繋がりますね。

高橋さん:

植えた苗木にはご自分の名前が入ったマーカーを取り付けるのですが、このマーカーは記念品ともなっていて、一部分をお持ち帰り頂けます。帰った後も、ぜひ山との繋がりを感じて頂きたいと思っています。

一般参加による植樹活動の様子、右下:植樹活動参加記念品 マーカーとコースター(画像提供:釜石地方森林組合)

釜石山火事復旧植樹活動~みんなで尾崎半島の緑を再生しよう!

釜石市の8割を占める森林について知る事は、きっと故郷に誇りを持つことにつながるのではないかと思います。今回のインタビューではお届けしきれませんでしたが、山を適切に管理保全することが、災害に備える事になるなど、私たちの生活環境を守る事に繋がるという興味深いお話も教えて頂きました。

あなたも植樹会に参加して高橋さんのお話しを聞きながら、故郷の山について考えてみませんか?

6月17日に開催される「釜石山火事復旧植樹活動~みんなで尾崎半島の緑を再生しよう!」開催内容の詳細は以下のサイトなどからご覧ください。

6.17「釜石山火事復旧植樹活動~みんなで尾崎半島の緑を再生しよう!」参加者募集! – 釜石地方森林組合公式サイト

http://blog.kamamorikumi.jp/?eid=220

釜石地方森林組合Facebook

https://www.facebook.com/kamamorikumi/

かまいし情報ポータルサイト〜縁とらんす

縁とらんす編集部による記事です。問い合わせ:0193-22-3607 〒026-0024 岩手県釜石市大町1-1-10 釜石情報交流センター内