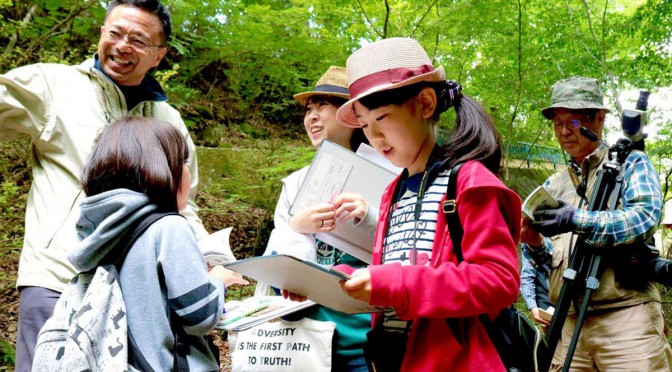

早坂三鈴さん宅の階段に手すりを取り付ける三浦祐悦さん

高齢者に安全・安心な住環境を――。釜石建設組合(藤井泰男組合長、267人)は17日、市内の高齢者世帯(65歳以上)を対象に、住宅の不具合を改善するボランティア活動を行った。全国建設労働組合総連合(全建総連)が推進する「住宅デー」の活動の一環。事前に申し込みのあった15軒を組合員6人で回り、要望箇所の修繕や必要とする設備の取り付けに汗を流した。

野田町の早坂三鈴さん(78)は、2階に上がる階段への手すり設置と浴室のシャワーヘッドフックの修繕を依頼。この日は三浦建工(源太沢町)の三浦祐悦さん(66)が同宅を訪問し、作業にあたった。

早坂さんは一人暮らし。今年に入り、急な階段の昇り降りに不安を覚えるようになり、同組合のボランティア活動を知らせる新聞記事を見て、いち早く申し込んだ。「年齢を重ねるにつれ、身体機能の低下を感じることが多くなってきた」と早坂さん。長時間歩くと、坐骨神経痛や股関節の痛みが出ることも。「ちょっとした住宅の補修は、どこに頼めばいいか分からなかった。組合の活動は高齢者には非常に助かる。ありがたい」と喜んだ。

41回目となる住宅デーは、地域に奉仕して組合員の存在感を高め、組織拡大にもつなげようと展開。釜石では前身の「大工組合」時代から奉仕活動を継続し、近年は高齢者の暮らしを支える軽微な住宅修繕に取り組んでいる。震災後は、仮設住宅住民の依頼にも対応した。

今年は先着10人の受け付けに20人が応募。下見の結果、同活動で対応不能なケースを除く15軒での活動となった。テラス(ビニール)トタンの張り替え、戸やふすまの取っ手、流し台扉のちょうつがい交換―などを工賃無料、材料費のみ実費負担で行った。

「震災後、住宅再建などで組合員も仕事量が増加。多忙な中での奉仕に感謝したい」と協力者の労をねぎらう藤井組合長(70)=建築藤泰(ふじやす)=。同活動は地元の職人を市民に知ってもらう機会にもなる。「訪問セールスで住宅リフォームなどを頼み、後でトラブルになるケースも聞く。地元職人ならアフターケアも安心。こういう機会に顔見知りになり、何かの時にはぜひ使ってほしい」と期待を込めた。

同組合は大工のほか、内装、タイル、サッシ、配管など住まいに関わるあらゆる業種の職人で組織する。

(復興釜石新聞 2018年6月20日発行 第699号より)

復興釜石新聞(合同会社 釜石新聞社)

復興釜石新聞と連携し、各号紙面より数日の期間を設け記者のピックアップ記事を2〜3点掲載しています。問い合わせ:0193-55-4713 〒026-0044 岩手県釜石市住吉町3-3