津波警報発表で、避難所が開設されている鵜住居小・釜石東中体育館に急ぐ地元住民ら=9日午前0時

8日午後11時15分ごろ発生した青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5の地震で、北海道から福島県にかけての沿岸に津波警報が発表された。警報は9日午前2時45分に注意報に切り替えられ警戒が続いたが、同日午前6時20分に全て解除された。この地震で釜石市では震度4を観測、釜石港では20センチの津波が観測された。気象庁と内閣府は同日午前2時に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表。今後1週間、日本海溝・千島海溝沿いでは巨大地震が発生する可能性があるとして、備えの確認など十分な注意を呼びかける。

写真上:鵜住居町根浜の高台から見下ろす大槌湾=9日未明。同下:避難所のテレビで情報収集する避難者ら(釜石東中校内)

市は8日午後11時17分、同地震による津波注意報発表に伴い、災害警戒本部を対策本部に引き上げた。同23分、津波警報が発表された(本県沿岸最大予想3メートル)。市は学校体育館など9カ所に避難所を開設。その他の場所への避難を含め、最大で369人が避難した。9日午前6時20分、津波注意報解除と同時に避難指示も解除された。市は9日の一般ごみ収集を中止し、市立小中学校全校を臨時休校とした。同日午後4時現在、地震や津波による人的、物的被害は確認されていない。

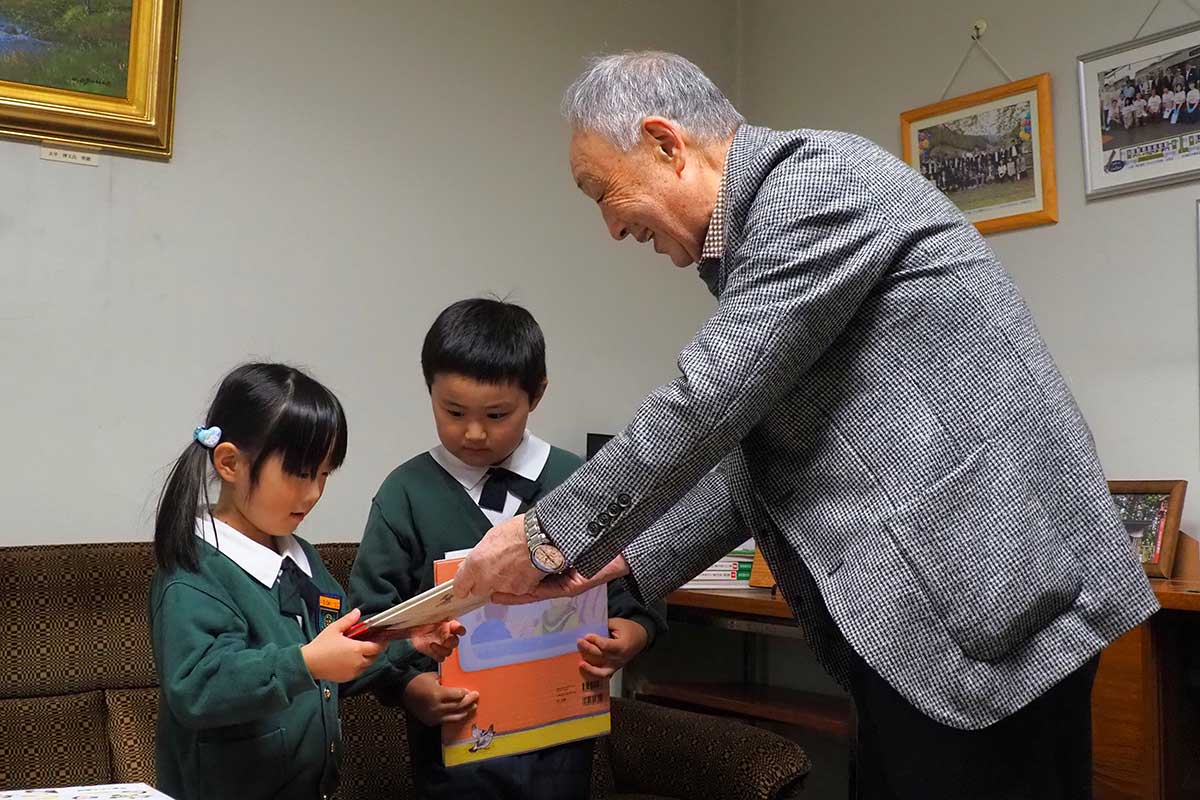

市の緊急避難場所、拠点避難所に指定されている鵜住居町の鵜住居小・釜石東中には、8日午後11時30分ごろ、市の拠点避難所担当の職員が駆け付け、地元住民らと体育館に避難所を開設した。避難者が続々と集まる中、大型ストーブや毛布で暖をとれるようにし、段ボールベッドやパーティションも設置して少しでも休めるようにした。同所には避難車両約120台が並び、体育館内には最大85人が身を寄せた。

鵜小・東中体育館前の受付で氏名などを記入する避難者

体育館では大型ストーブや備蓄品の毛布で暖をとった

鵜小・東中の校庭には避難車両が並んだ。車内で待機する人も

町内に暮らす女性親子は車で避難。東日本大震災津波で被災し、自宅を再建した母親(83)は「ちょこちょこ地震があったから(大きい地震も)予測はしていたが…。またかという感じ。もうたくさんだね」と、被害がないことと警報の早期解除を願った。つえをつく母親を介助しながら避難した長女(54)は「備えはしているつもりでも慌てますね」と避難完了で一息。今年7月のカムチャツカ半島沖地震で避難した時の気付きもあり、夜の防寒対策の備えを強化したという。夜の避難は「辺りの様子が分かりづらいし、最近はクマの出没もあるので、歩いての避難は怖い。迷わず車で来た」と話した。

同町の双日食料水産で働くベトナム人女性ら18人は、日本人社員3人の迎えで工場近くのアパートから車で避難。レーティ・ランさん(28)は「寝る前の地震でびっくりした。怖いですね」と顔をこわばらせた。釜石生活は9年目。津波注意報や警報での避難は3~4回経験していて、「パスポートや銀行のカードなど大事なものに加え、食べ物や服も防災用にすぐ持ち出せるようにしている」と日頃の備えを示した。

体育館では市職員と住民らが協力し、段ボールベッドを組み立て。避難者が横になれるようにした

避難者のプライバシー保護のためのパーティション(間仕切り)も組み立てた

同地震では青森県八戸市で最大震度6強を観測。本県では軽米町、一戸町で震度5強を観測するなどし、各地で道路の陥没、建物外壁の落下、断水などの被害が出ている。観測された津波の最大は久慈港の70センチ。

北海道・三陸沖後発地震注意情報は、今後1週間に約1%の確率でマグニチュード8以上の巨大地震が日本海溝、千島海溝沿いで発生する可能性があるとし、地震への備えを呼びかける。避難場所・避難経路、家族との連絡手段、家具の固定、非常食など備蓄品の「確認」を促す。特別な備えとして、「すぐに逃げられる態勢の維持」「非常用持ち出し品の常時携帯」も呼びかける。同注意情報は2022年の運用開始以来、初めての発表。北海道から千葉県にかけての182市町村を “防災対応を取るべき地域”として示している。

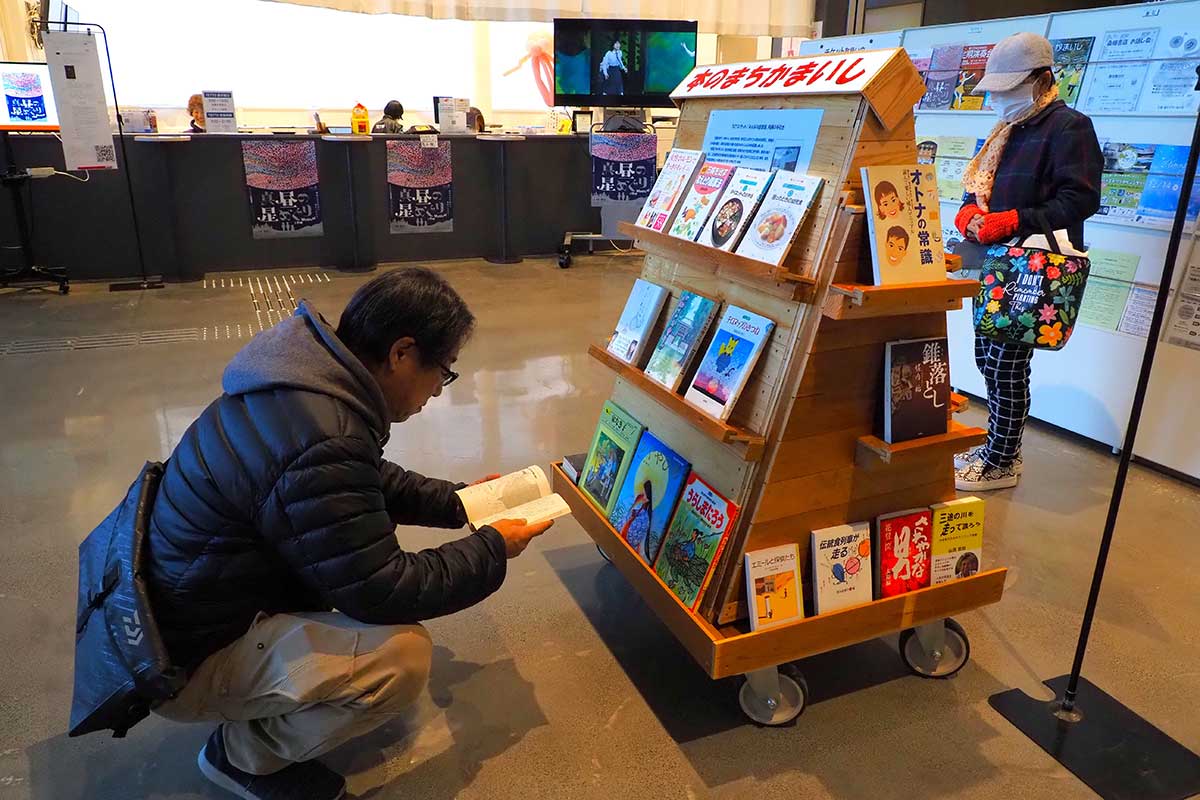

TETTOに置かれた「本のまちプロジェクト・お楽しみ図書館」

TETTOに置かれた「本のまちプロジェクト・お楽しみ図書館」