10月末の竣工に向け建設が進む市民ホール

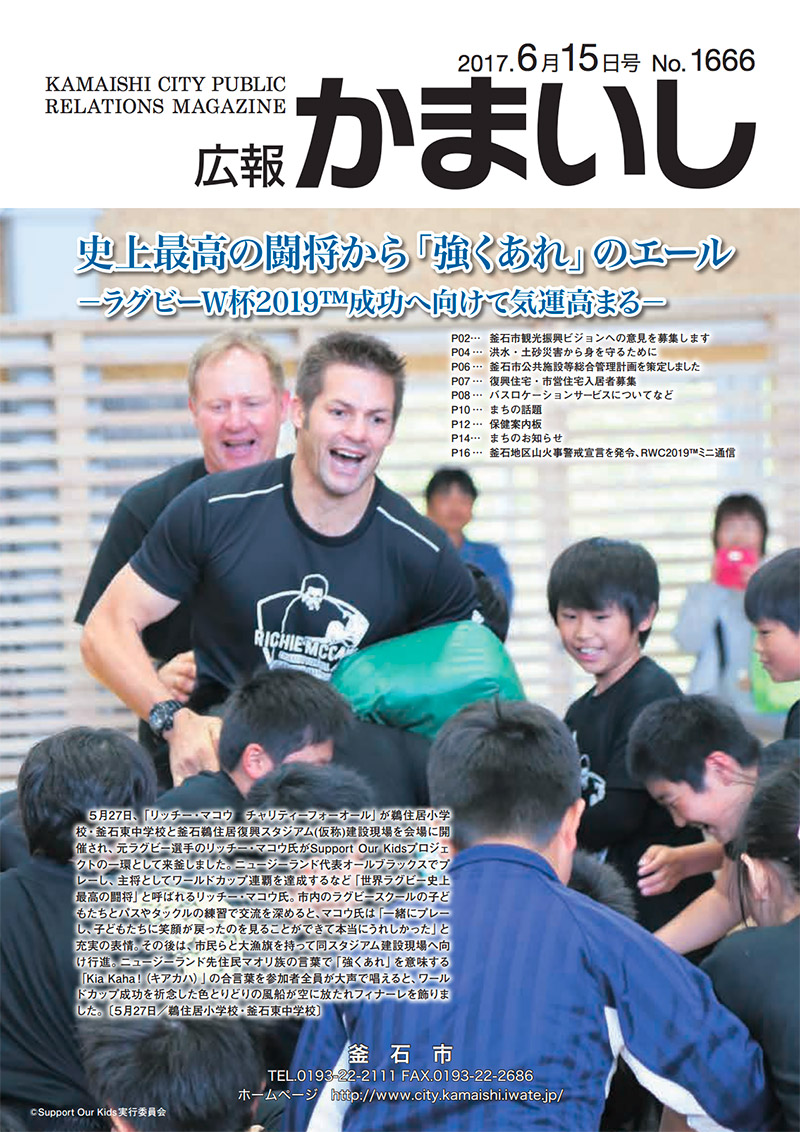

第5回釜石市民ホール計画検討委員会(岩切潤委員長、委員7人)は6月27日、釜石市教育センターで開かれた=写真。同ホールは10月末に竣工(しゅんこう)予定。12月に開館(プレオープン)し、来年4月にグランドオープンする計画となっている。会議では、市民向けの利用説明会を8月に開催、9月からの利用申し込み受け付け開始を目標に、開館に向けた準備を進めていくことなどを確認した。

同委事務局の市生涯学習文化スポーツ課が同ホール指定管理者の釜石まちづくり株式会社について紹介。利用料金、利用申し込み手続き、運営支援委員会(仮称)設置に関する概要などを説明し、委員の意見を求めた。内容は概ね了承された。

市は管理運営計画を策定し、7月中の指定管理者との基本協定締結を目指す。同ホールの管理運営、事業企画などに市民の意見を反映させるための運営支援委員会(仮称)は8月の設置を目指し、委員の選任方法を検討する。

8月をめどに広報かまいしで料金や申し込み方法について市民に告知。利用説明会を複数回開き、指定管理者の準備が整い次第、9月または10月から申し込みの受け付けを開始する予定。ただし来年3月までは、ホール運営スタッフのトレーニング、施設・設備のスムーズな稼働のためのチェック期間に位置付け、ホール(大・小)とギャラリー(展示スペース)は市の行事など公共利用に限る。和室、会議室、スタジオなどは12月の開館から一般利用を開始したい考え。

6月30日まで募集した同ホールの愛称公募には、市内外から500点以上が寄せられた。愛称は7月中に決定し、愛称に係るロゴデザインを作成する。岩手大の指導で市内の高校生17人がデザイン制作のワークショップを重ね、9月にはロゴデザインを完成させる予定。10月22日に三陸鉄道南リアス線の臨時列車で、愛称とロゴデザインの発表イベントを行う。

大ホールで利用するグランドピアノは、釜石ゆかりの音楽家などに選定に加わってもらい、11月の納品を予定する。

開館行事として12月8日に開館記念式典、10日にこけら落とし公演となる「第40回かまいしの第九」演奏会が開かれる。プレオープン期間のホールでの主な行事は、1月の消防出初め式、成人のつどい、2月の市制施行80周年記念式典、近代製鉄発祥160周年記念フォーラム、郷土芸能祭、3月の東日本大震災追悼式など。

(復興釜石新聞 2017年7月8日発行 第603号より)

復興釜石新聞(合同会社 釜石新聞社)

復興釜石新聞と連携し、各号紙面より数日の期間を設け記者のピックアップ記事を2〜3点掲載しています。問い合わせ:0193-55-4713 〒026-0044 岩手県釜石市住吉町3-3