「助けられる人から助ける人へ」 釜石東中が自主防災組織結成 災害発生時、生徒自ら初動対応

自主防災組織結成を市に届け出た釜石東中生徒会の役員ら=17日、釜石市役所市長室

釜石市鵜住居町の釜石東中(佃拓生校長、生徒84人)生徒会が、災害発生時の初動対応を行う自主防災組織(自主防)を立ち上げた。防災学習や訓練で得た知識、技能を生かし、生徒が主体的に災害時の避難所開設や避難者誘導を行おうとするもの。1月の生徒会総会で決議し、2月17日、千葉心菜生徒会長(2年)ら役員5人が市に設置届を提出した。学校単位での自主防登録は県内初。同市では48番目の結成となった。

同校は2011年の東日本大震災津波で校舎が全壊。仮設校舎を経て17年、町中心部に整備された高台造成地に、鵜住居小と併設する形で移転再建された。小中が利用する校庭、体育館は市により、地震津波や洪水、土砂災害時の緊急避難場所、拠点避難所に指定されている。

同震災前から防災教育が盛んだった同校。震災では生徒らが隣接する同小児童の手を引いて高台を目指し、迫り来る津波から命を守った。その教育理念は震災後も受け継がれ、下校時津波避難訓練や総合防災訓練を小中合同で毎年実施。総合防災訓練では、校内にいる時の地震、津波発生を想定したシェイクアウト、より高い場所への避難のほか、体育館での避難所開設、避難者誘導、校庭での炊き出し訓練などを行っている。積み重ねてきた防災の取り組みをより深化させ、「地域の支えになりたい」と結成したのが、生徒会による自主防。全校生徒と教職員で組織し、生徒会長が自主防の会長を務める。

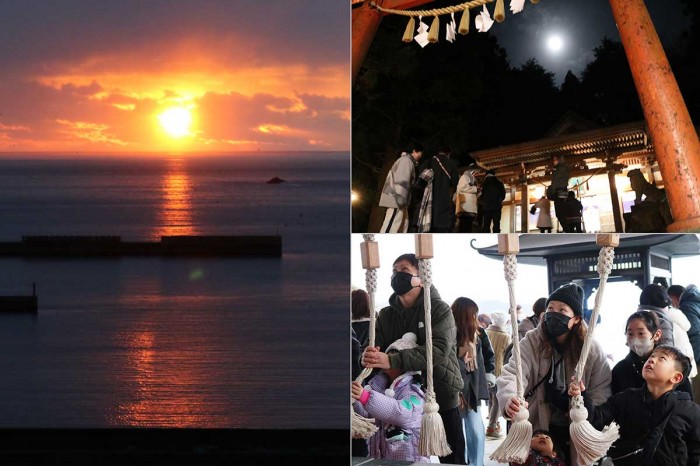

釜石東中、鵜住居小合同で行われる総合防災訓練。(左上から時計回りに)高台避難、避難者誘導、仮設トイレ組み立て、炊き出し=資料写真(2021年撮影)

生徒会役員らは小野市長に同校の防災の取り組みなどを説明した

自主防災組織結成への思い、今後の活動に対する決意を述べる千葉心菜生徒会長

17日、小野共市長に設置届を手渡した千葉生徒会長(自主防同)は「身が引き締まる思い。地域の方々にアドバイスをもらいながら少しずつ成長し、地域の自主防災組織と肩を並べられるように強い意志、覚悟を持って活動していきたい」と決意を述べた。小野市長は「自分たちの地域は自分たちで守るという気概がとてもうれしい。皆さんの活動は市の大きな助けになっている。今後も被害を少なくできるようご協力を」と願った。

東日本大震災発生から間もなく14年―。「防災活動の発展」を重点目標に掲げた生徒会に自主防結成を提案した佃校長は「中学生も震災を知らない世代になってきて、防災学習にも難しい側面が出てきている。自主防結成が新たな決意で防災に取り組むきっかけになれば」と期待。地元住民組織、鵜住居地域会議の古川幹敏議長は今後、高い確率で発生が懸念される日本海溝・千島海溝沿い地震を見据え、「地域としても心強い。生徒の皆さんの気持ちを生かし、一緒に命を守る活動を展開していきたい」と意を強くする。

鵜住居地域会議の古川幹敏議長(右)も地元中学生の取り組みを歓迎。若い力を得て地域の防災力アップを願う

髙橋勝教育長らの励ましを受け、自主防としての活動へ意欲を高める生徒ら

大規模災害発生時は、市職員がすぐに各避難所に駆け付けることが困難になる状況も予想され、地域住民による初動対応は必要不可欠。特にも学校が避難所の場合、校内をよく知り、普段から訓練を重ねている生徒が率先して行動できれば、地域にとって非常に大きな力となる。

「助けられる人から助ける人へ―」。災害に対する危機意識の醸成、各種訓練の充実、発災時の主体的行動などに意欲を見せる釜石東中生徒会。震災後に生まれた佐々木一真副会長(1年)は「小学生のころから親や先生に震災のことを教わり、当時の映像も見ている。自然災害はとても怖く、犠牲者をなくすために訓練していかねばと思う。上級生から学んできたことを下の学年にも伝えていきたい」と話した。

釜石東中生徒会は3月2日に市が実施する地震・津波避難訓練にも参加。高台避難のほか、避難所開設を想定した段ボールベッドや仮設トイレの設置などに取り組む予定。

釜石新聞NewS

復興釜石新聞を前身とするWeb版釜石新聞です。専属記者2名が地域の出来事や暮らしに関する様々なNEWSをお届けします。取材に関する情報提供など: 担当直通電話 090-5233-1373/FAX 0193-27-8331/問い合わせフォーム